【図解】上座・下座の席次マナー|会議室・車・会食シーン別に全解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

ビジネスや接待の場で、「どこに座るか」は相手への敬意を示す大切なマナーのひとつです。上座・下座の位置は単なる形式ではなく、「相手を思いやる心」や「安全・快適に過ごしてもらう配慮」を形にした日本独自の文化でもあります。

本記事では、上座・下座の基本マナーから、会議室や応接室、車や新幹線、食事の席など、さまざまなシーンにおける席次の基本と例外をわかりやすく解説します。訪問時・接待時の対応ポイントや、臨機応変な判断のコツも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

上座・下座の基本定義と日本文化における「おもてなし」の心

「上座」「下座」とは、集まりや会食などでの座る位置を通じて、相手への敬意や思いやりを表す日本特有のマナーです。上座はお客様や目上の人など“敬意を払う相手”が座る最も良い位置を指し、下座は“もてなす側”が控える位置を意味します。

相手の立場や状況を尊重し、最適な席に案内することこそが、社会人としてのおもてなしの第一歩です。

上座と下座の基本原則:安全性と快適性を追求する「遠近法」

上座と下座を決める最も基本的な考え方は、出入口との距離にあります。一般的に、出入口から遠い席が上座、近い席が下座です。これは、かつての日本家屋で人の出入りが多く落ち着かない入口付近を避け、静かで安全な奥の席を上位とした名残でもあります。

また、現代のオフィスや店舗では、快適さや視界の良さも上座の条件とされます。窓から景観が見える席や、会話が聞き取りやすい中央の席など、相手がリラックスできる場所を優先するのが基本です。つまり席次は“形式”ではなく、“相手が最も快適に過ごせる場所”を選ぶための判断基準といえます。

「目上」の人の明確な定義と序列決定の優先順位

上座に案内すべき「目上の人」とは、単に年齢が高い人を指すわけではありません。ビジネスの場では、役職・社歴・年齢の順で優先順位を考えるのが一般的です。

まず最優先は「役職」です。取引先なら役職が最も高い人を上座にすることが一般的です。同じ役職であれば、社歴の長い人、さらに同条件なら年齢の高い人が目上にあたります。この原則を理解しておくと、複数人の来客や合同会議などでもスムーズに対応できるでしょう。

また、勧められた席を遠慮して断るのはかえって失礼にあたる場合もあります。訪問側として案内された場合は、感謝を伝えたうえで、勧められた席に座るのがスマートな振る舞いです。

下座に座るホストの役割:機能的配置としての「末席」の戦略

下座は単に立場の低い人が座る場所ではなく、場を支えるための機能的な位置でもあります。出入口に近い下座は、来客対応・お茶出し・資料準備・ドアの開閉など、サポートを行うのに最も適した場所です。つまりホスト側が下座に座るのは、相手をスムーズにもてなすための“戦略的な配置”といえます。

また、下座に座ることは「自分が相手をもてなす立場である」という意思表示でもあります。社会人としての姿勢や礼儀を示す行為であり、会議や接待の場では印象を左右する要素のひとつです。相手に快適な時間を提供するために、下座をどう活かすかがホストとしての腕の見せどころです。

【ビジネスシーン別】会議室・応接室・エレベーターの席次

ビジネスの場では、シーンによって上座・下座の基準が微妙に異なります。ここでは、代表的なビジネスシーンごとの席次の考え方と、臨機応変に対応するためのポイントを紹介します。

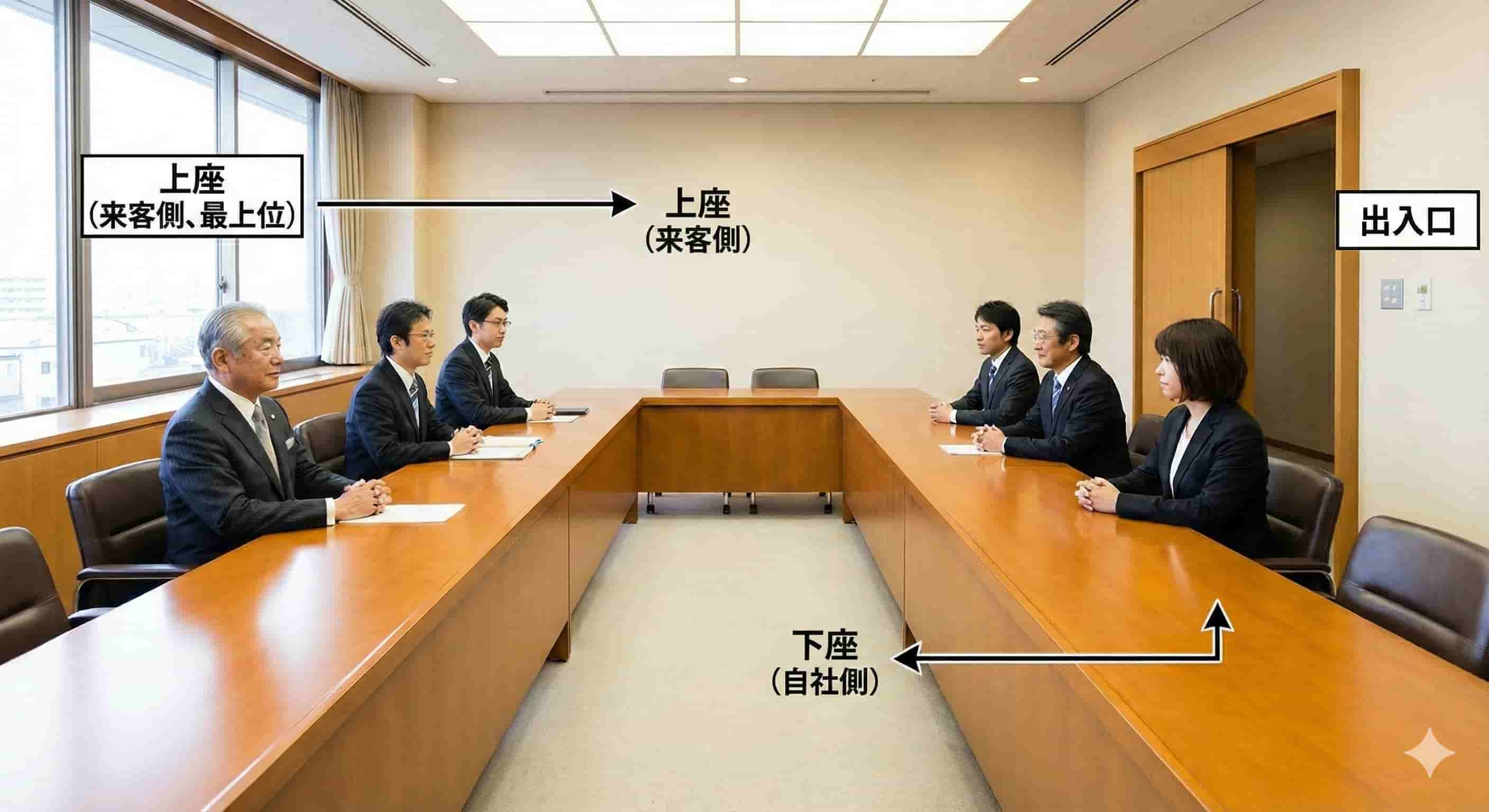

標準的な会議室(長テーブル対面式)の席次と自社・来客の配置

最も基本的な配置は「出入口から遠い席が上座」という原則に沿って考えます。会議室で長テーブルを挟んで向かい合う場合、出入口から遠い席が来客側(上座)、出入口に近い席が自社側(下座)です。

来客が複数人いる場合は、役職の高い人を最奥の席に案内し、以降は上位から順に横並びで座ってもらいます。自社側も相手の序列に合わせ、向かい側の位置関係を意識するとスマートです。

議長席(演台)がある場合の特殊な席次ルール

会議室に議長席や演台が設けられている場合は、少しルールが変わります。この場合、議長や進行役の位置を中心にして、議長から近い席が上座です。議長の右隣が最上位、次いで左隣という順で優先度が下がります。

U字型やコの字型のテーブル配置では、全体が見渡せる位置が上座となり、来客をその付近に案内するのが一般的です。主催者側は、会議の進行がしやすく、来客全員の顔が見える位置を選ぶようにしましょう。

応接室・ソファ席の席次ルールと座席の格付け

応接室では、長ソファが上座、一人掛けソファが下座という基本を覚えておくと便利です。多くのオフィスでは、出入口から遠い側に長ソファが配置されており、そこにお客様を案内します。

また、座席の格にも違いがあります。長ソファ > ひじ掛け付きの椅子 > ひじ掛けなしの椅子 > 補助イス、という順です。複数人の来客の場合は、上座に役職の高い方から順に、横並びで座ってもらいます。自社側は出入口付近または来客対応がしやすい位置に着席するのが基本です。

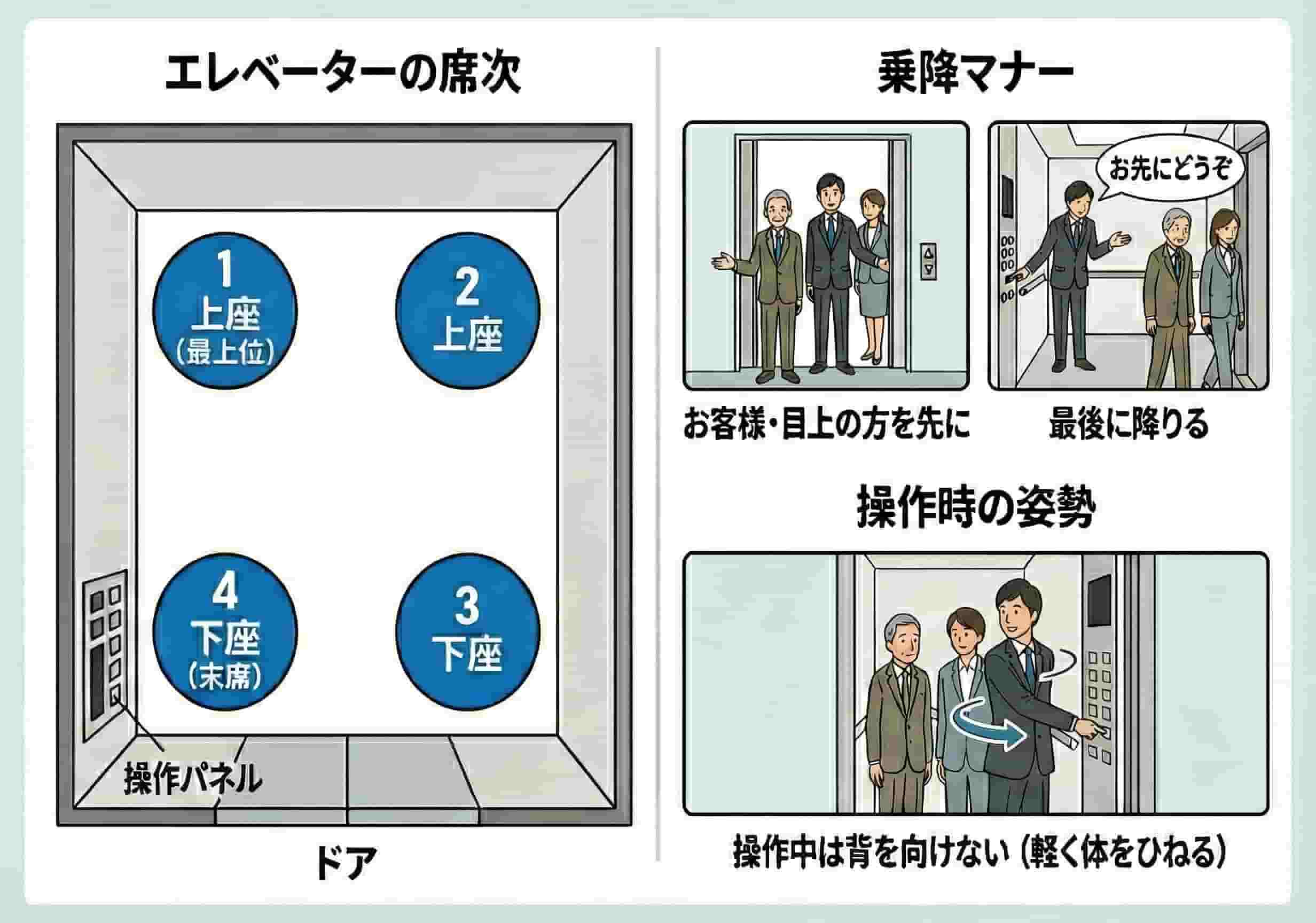

エレベーターの席次と乗降マナー

エレベーターにも上座・下座があります。基本は「出入口から最も遠い左奥が上座」、次いで右奥、左手前、右手前の順で下がります。操作パネルの前は最も動きが多いため、末席(下座)です。

乗降の際は、先に目上の人やお客様を案内し、最後に乗り込むのがホストのマナーです。到着時は「お先にどうぞ」と一言添えてから、自分が最後に降りましょう。操作中にお尻を相手に向けないよう、軽く体をひねって壁に背を向ける姿勢を取るとよりスマートです。

例外的な状況での臨機応変な対応

上座・下座はあくまで相手が快適に過ごせる位置を選ぶための目安です。たとえば、景色の良い窓際の席や落ち着ける壁際など、環境によって優先すべき位置が変わる場合もあります。複数の出入口がある場合は、主要な入口(人の出入りが多い側)を基準に判断しましょう。

また、相手の体調や足の不自由さなどに配慮して、あえて出入口に近い席を上座とするケースもあります。大切なのは形式よりも思いやりです。状況に応じて柔軟に判断する姿勢が、真のビジネスマナーといえるでしょう。

【移動シーン別】車・新幹線での上座・下座

移動中の車内や新幹線でも、席次のマナーは大切です。ここでは、代表的な乗り物ごとの席次ルールと、ビジネスで押さえておきたい配慮のポイントを紹介します。

タクシー(プロの運転手)利用時の席次

タクシーでは、運転席の真後ろが最上位の上座とされています。次いで助手席の後ろ、中央、助手席の順に席の格が下がります。つまり、1番上座=運転席の後ろ、2番目=助手席の後ろ、3番目=後部座席中央、4番目=助手席です。

この配置は「乗り降りのしやすさ」や「安全性」を考慮したもので、もっとも安定して座れる席を目上の人に譲る考え方です。お客様を乗せる場合は、ドアの開閉を手伝い、最後に自分が乗り込みましょう。助手席は末席となるため、基本的にはホスト側の人間が座る位置です。

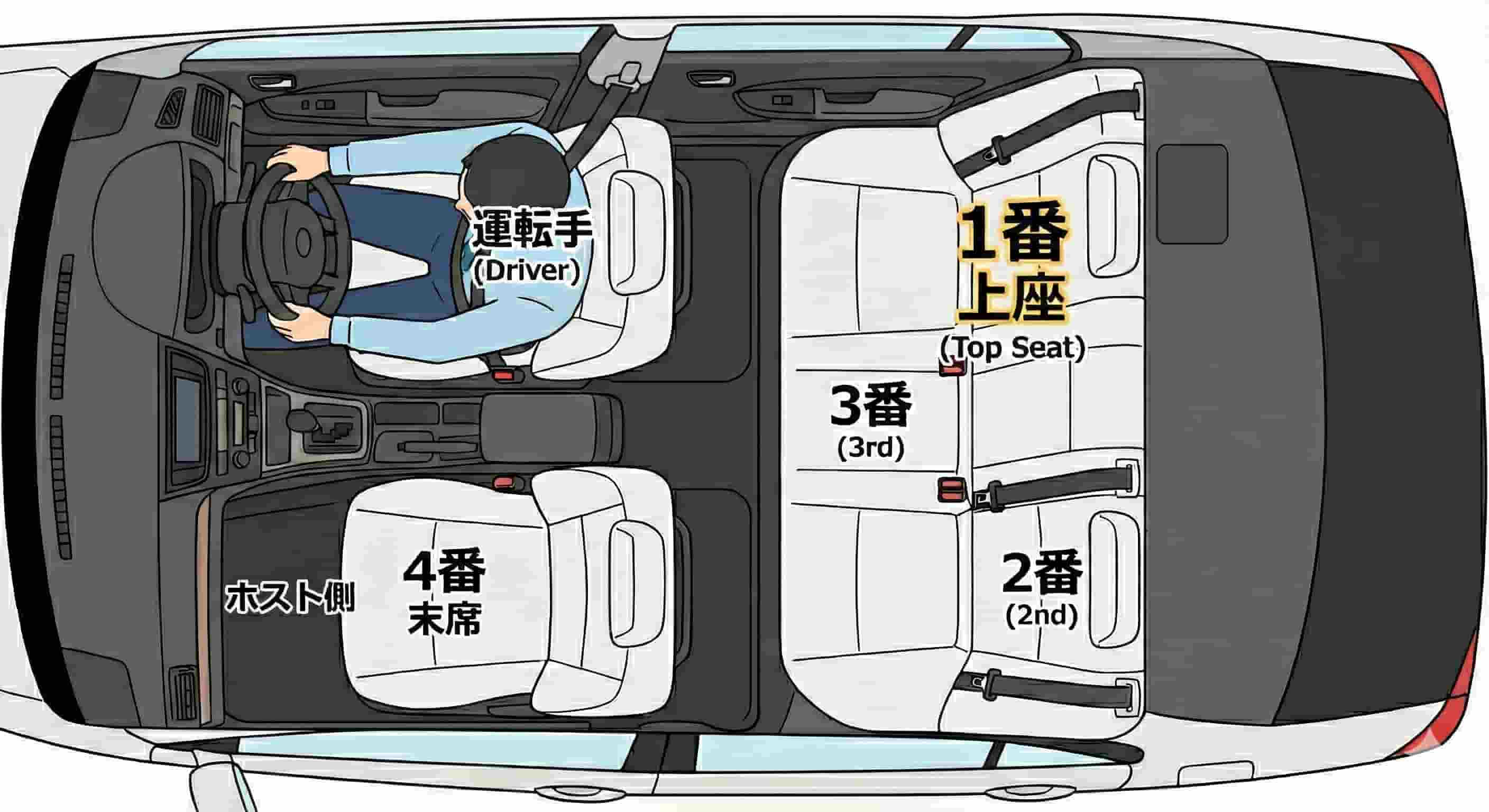

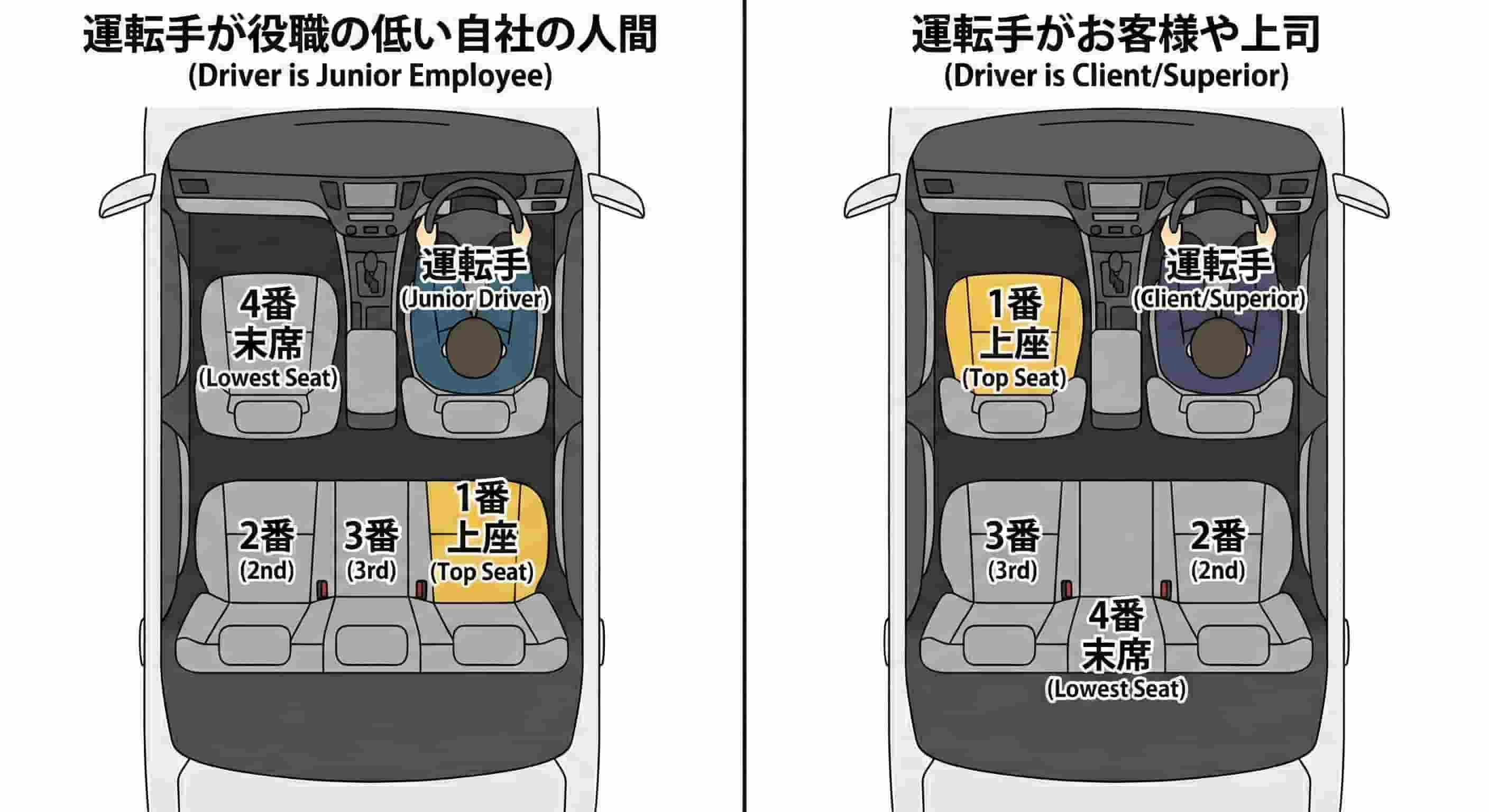

社用車・自家用車利用時の席次

社用車や自家用車では、誰が運転するかによって席次の優先順位が変わります。

運転手が役職の低い自社の人間の場合

運転席の後ろが上座になります。続いて助手席の後ろ、中央、助手席の順です。これはタクシーと同じルールで、目上の人を安全かつ落ち着いた位置に案内する考え方です。

運転手がお客様や上司の場合

助手席が上座となります。運転中の相手との会話がしやすく、道案内や目的地の確認もしやすいためです。この場合、後部座席の中央や助手席後ろが下座になります。

乗車前に誰が運転するかを確認し、状況に合わせて柔軟に対応しましょう。

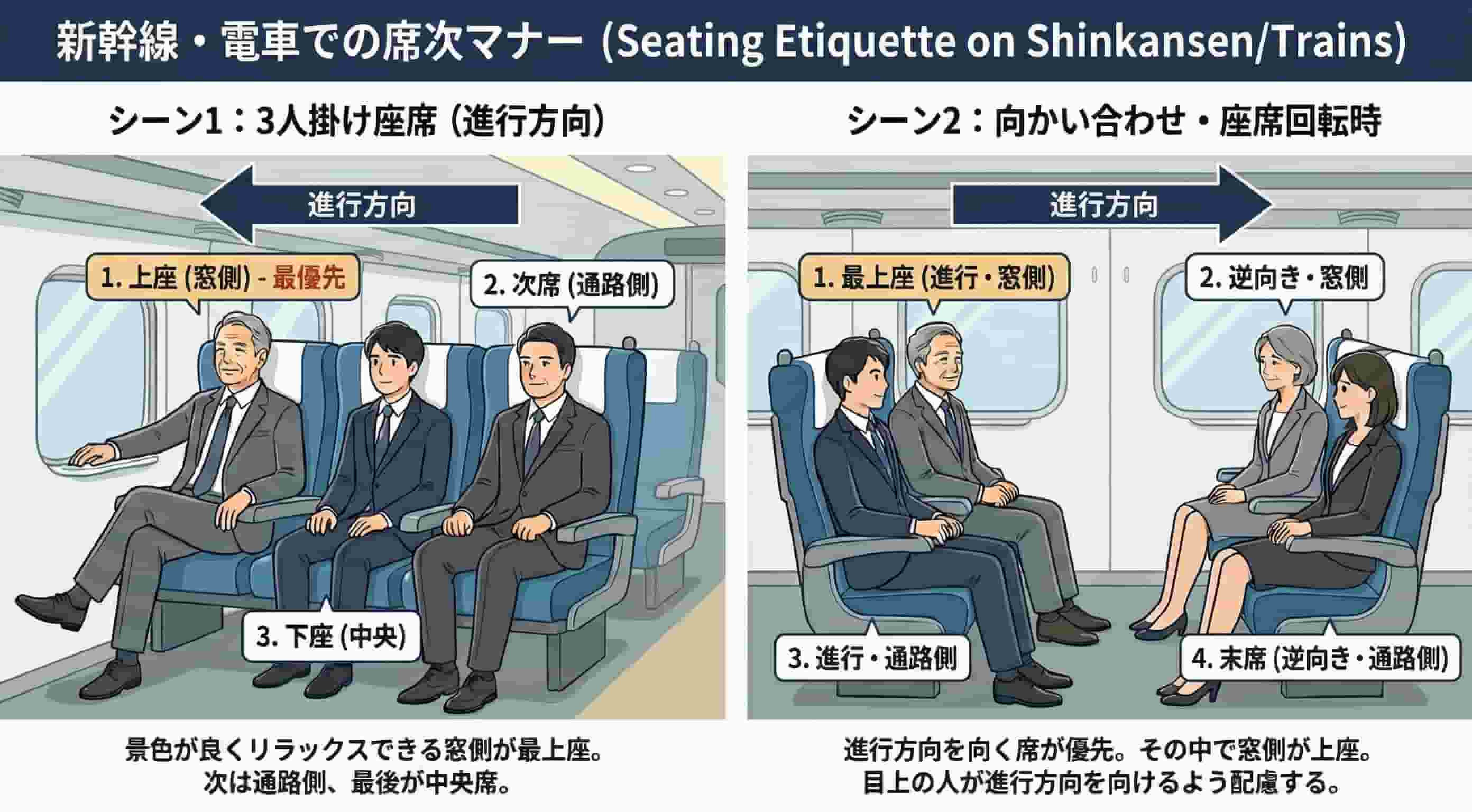

新幹線・電車での席次

新幹線や電車では、進行方向に向いた窓側の席が上座とされます。次いで通路側、最後に中央席の順に優先度が下がります。これは、景色が見えやすく、リラックスして過ごせる位置を上座とする考え方によるものです。

また、進行方向に背を向ける席がある場合は、進行方向を向ける席が優先です。ビジネスでの移動中は、相手の快適さを重視して配置を決めましょう。座席の向きを変えられる場合は、目上の人が進行方向を向いて座れるように回転させるのがマナーです。

3人掛けシート利用時の応用マナーと会話の配慮

3人掛けシートの場合、窓側 → 通路側 → 中央の順で上座が決まります。中央席はやや窮屈なため、ホストや部下が座るのが一般的です。

また、ビジネスでの移動中は、会話の配慮も忘れてはいけません。長時間の移動では静かな時間を確保することも思いやりの一つです。必要な会話は要点を簡潔にし、相手が休めるよう気を配りましょう。

出張や同行の移動シーンでも、相手への敬意と快適さを意識した行動が、良い印象につながります。

【会食シーン別】和洋中の席次ルールと例外

接待や会食の場でも、座席の位置には明確なマナーがあります。ここでは、よくある飲食シーンごとの席次ルールと例外的な対応を紹介します。

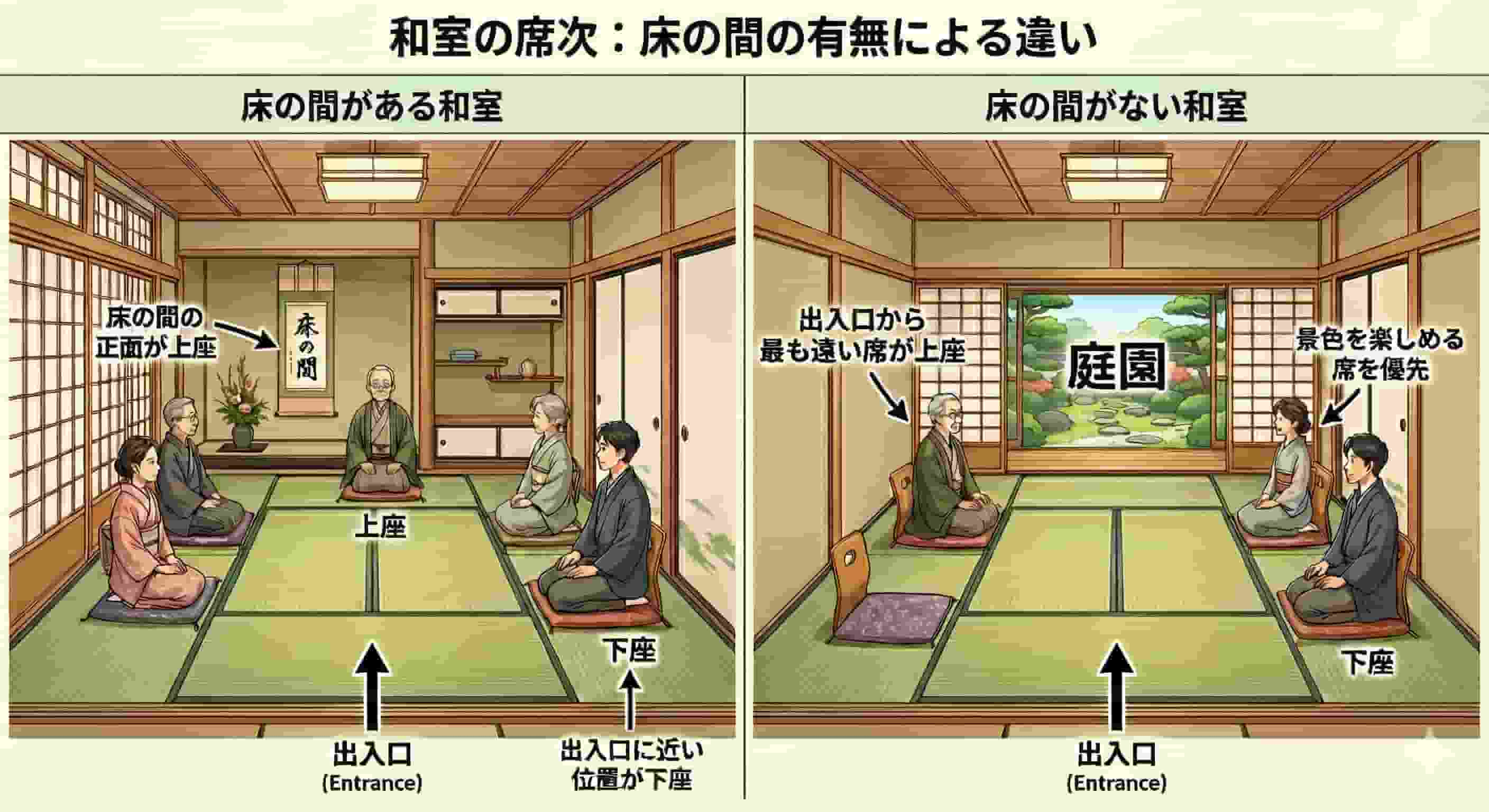

和室の席次:床の間の有無による違い

和室での席次は、床の間の有無によって大きく変わります。

床の間がある和室

床の間がある場合、床の間の正面が上座になります。この位置は部屋の中でも最も静かで落ち着けるため、古くから客人をもてなす場所とされてきました。床の間が部屋の左側(入口から見て右側)にある場合は「本勝手」、右側(入口から見て左側)にある場合は「逆勝手」と呼ばれますが、いずれも床の間に最も近い席を上座と考えます。

その隣の席や床脇棚の前などが次席となり、出入口に近い位置が下座です。また、掛け軸や花の配置によっては、客人がそれらを正面に見られる席を上座とすることもあります。座布団をすすめる際は、上座側から順に勧め、自分は最後に座るのが礼儀です。

床の間がない和室

床の間がない場合は、出入口から最も遠い席が上座となります。この位置は人の出入りが少なく、静かで落ち着いた環境を保てるためです。反対に、出入口に最も近い席が下座になります。

ただし、部屋の構造や用途によっては例外もあります。たとえば、庭園や景観の美しい方向がある場合は、景色を楽しめる席を上座とするケースも少なくありません。相手が快適に過ごせる位置を優先する柔軟な判断が、現代のマナーとして求められています。

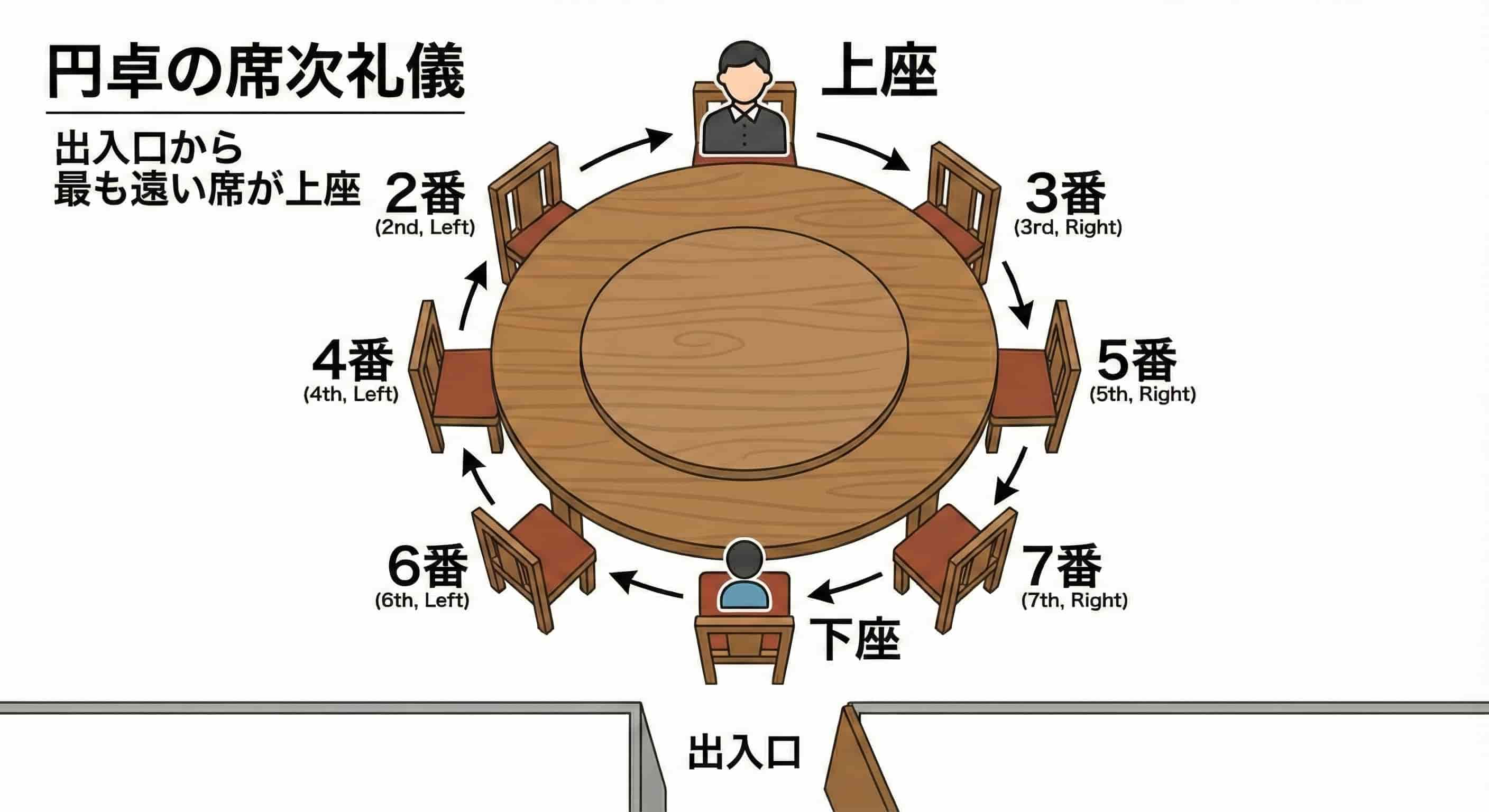

円卓の席次:出入口からの距離と着席順序

中華料理店などの円卓では、出入口から最も遠い席が上座です。そこに最も立場の高い人を案内し、以降は上座の左側・右側の順に着席します。円卓の場合、正面という概念がないため、出入口との距離が判断基準となります。

また、回転テーブルがある場合は、料理を取りやすいように相手を優先して回すのがマナーです。人数が多い場合は間隔を空け、立場の高い人が取りやすい配置を意識しましょう。

カウンター席の席次:職人との距離を考慮

寿司店やバーなどのカウンター席では、職人や店主に最も近い席が上座です。その理由は、職人との会話がしやすく、提供される料理やお酒を最適なタイミングで受け取れるためです。反対に、出入口に近い端の席は下座にあたります。

少人数での接待の場合は、ゲストを職人側に案内し、ホスト側は出入口側に座るのが自然です。ただし、混雑時や席が限られる場合は、相手がリラックスできる距離感を優先しましょう。

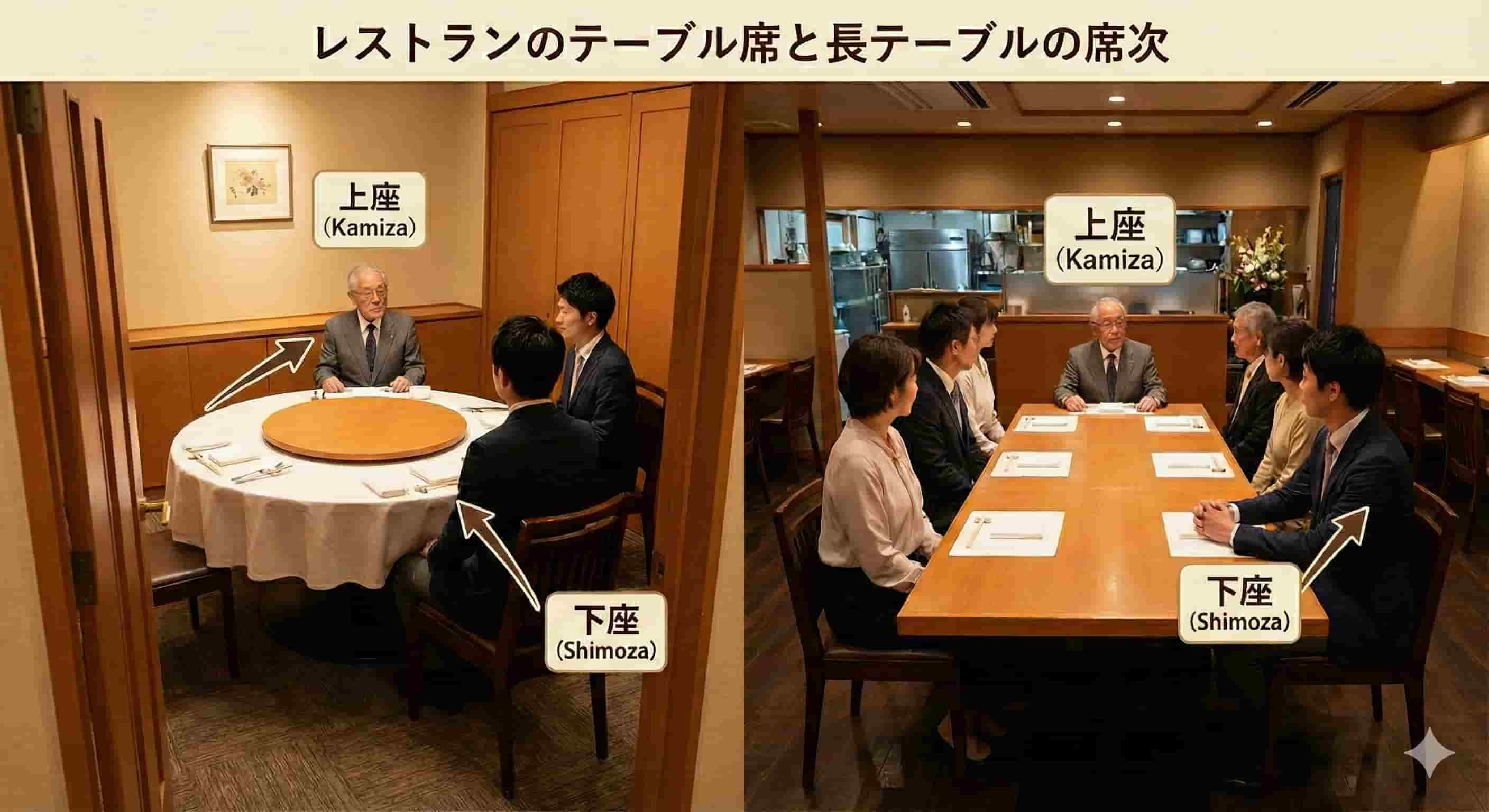

レストランのテーブル席と長テーブルの席次

洋食レストランや個室のテーブル席では、出入口から最も遠い席が上座です。壁を背にした席や、店内全体を見渡せる位置も上座とされます。長テーブルの場合は、中央寄りの席ほど上位と考えるのが一般的です。

ゲストが複数いる場合は、最も立場の高い人を中央奥に、その左右に続く形で案内します。ホスト側は出入口付近に座り、スタッフとのやり取りや支払いをスムーズに行える位置を選びましょう。

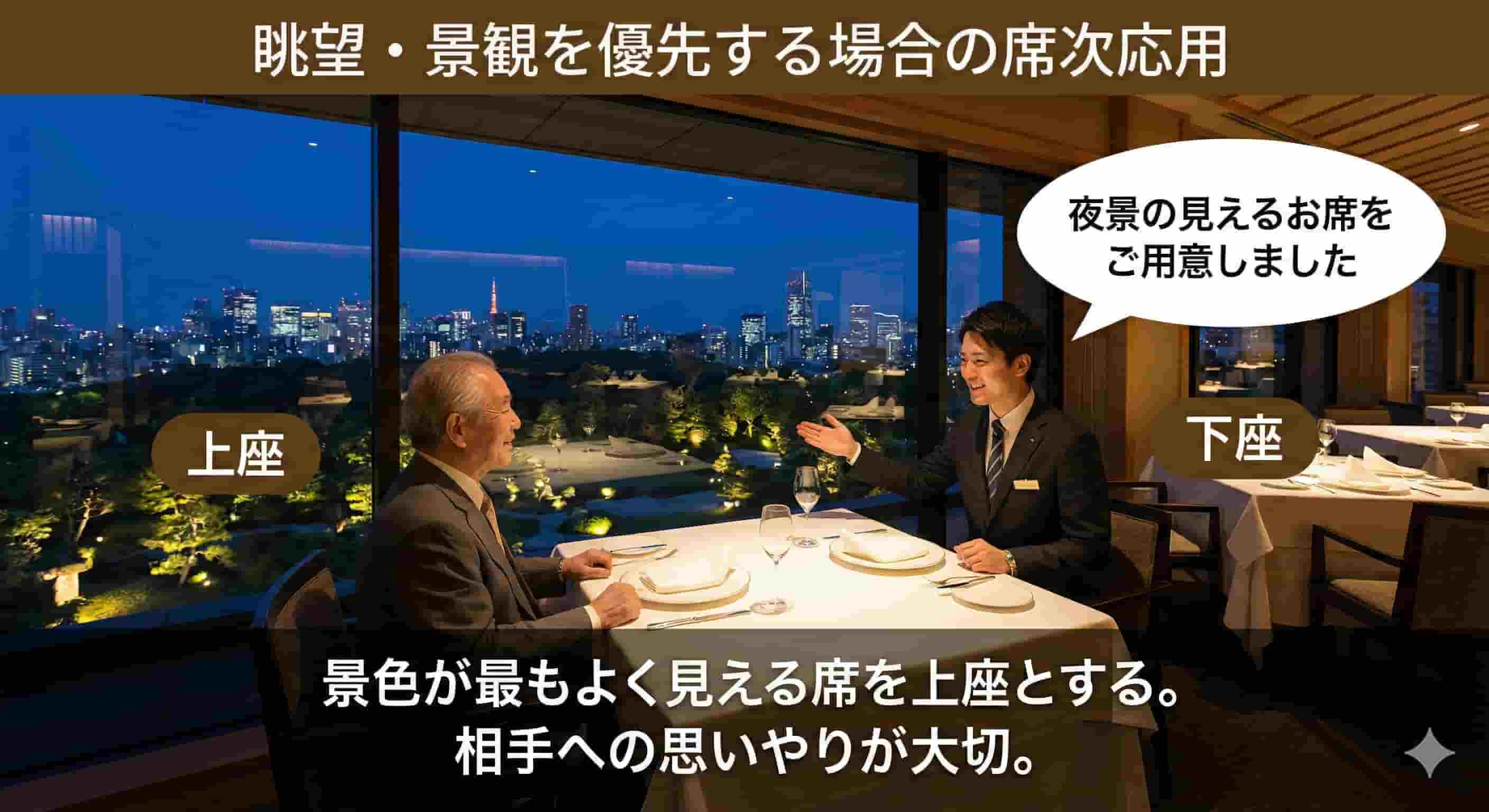

眺望・景観を優先する場合の席次応用

夜景や庭園などの景観を楽しめる店舗では、景色が最もよく見える席を上座とするケースがあります。たとえ出入口に近くても、相手が快適に過ごせる場所を優先するのが現代的なマナーです。

特に接待の場では、相手の関心や好みを考慮した席選びが重要です。「夜景の見えるお席をご用意しました」など、ひとこと添えるだけで印象がぐっと良くなります。形式よりも“相手を思いやる配置”を意識することが大切です。

席次に関する応用知識とスマートな対応策

席次の基本を理解したうえで、状況に応じて柔軟に対応できることが本当のマナーです。訪問時や接待時など、思わぬ場面で臨機応変な判断が求められることもあります。ここでは、知っておくと安心な応用マナーを紹介します。

上座を勧められた訪問者側の適切な対応と感謝の伝え方

訪問先で案内された席が上座だった場合、遠慮せず素直に勧められた席に座るのがマナーです。「いえ、こちらで結構です」と辞退してしまうと、かえって相手の配慮を無にしてしまうことになりかねません。

着席前に「お気遣いいただきありがとうございます」と感謝の一言を添えると、より印象が良くなるでしょう。また、初対面の場ではお辞儀をしてから着席し、姿勢を正して会話を始めると丁寧な印象を与えられます。何よりも相手の意図を汲み、気持ちよく受け取ることが重要です。

例外的に下座を勧めるべきケース

上座・下座の原則よりも優先されるのが、相手の体調や環境への配慮です。たとえば、足腰に不安のある方や体調が優れない方には、出入口に近い席を勧めるのが適切です。また、バリアフリー対応のスペースや、出入りがスムーズな席を上座とみなすケースもあります。

このような場面では、形式を崩してでも相手の快適さを優先しましょう。「こちらのほうが移動が楽かと思います」など、自然な言葉を添えると、配慮の意図が伝わりやすくなります。

接待時の多人数対応:ホスト側・ゲスト側の序列を合わせた配置戦略

接待や会食で人数が多い場合は、両社の序列を合わせた配置を意識しましょう。基本は最上位同士が向かい合うように座ることです。相手企業の役職者を上座側の中央に配置し、自社側も役職の高い順に向かい合わせるように座ります。

このとき、エスコート役や進行を担当する人は末席または端の席に座り、全体を見渡せるようにしておくとよいでしょう。また、あらかじめ参加者の役職・人数を把握し、座席表を準備しておくと混乱を防げます。序列の整合性と動きやすさの両立が、多人数接待を成功させるポイントです。

幹事やエスコート役が座るべき末席の役割

幹事やエスコート役は、会全体の進行を支える立場として下座(末席)に座ります。出入口やスタッフ動線に近い位置を確保することで、飲み物の注文やお会計などをスムーズに行えます。

また、会話の流れを見ながら場を和ませたり、料理の提供タイミングを調整したりといった役割も大切です。末席は決して「地位の低い席」ではなく、場を支える中心的なポジションです。相手が快適に過ごせるよう先回りして動く姿勢が、信頼される幹事・ホストの条件といえるでしょう。

上座・下座に関するFAQ

上座と下座のマナーは?

上座(かみざ)とは、目上の人やお客様が座る席で、一般的に「出入口から最も遠い席」を指します。下座(しもざ)は、接待する側が座る席で、出入口に最も近い席です。

上座と下座の覚え方は?

上座と下座の覚え方は、「出入口から遠い席が上座、近い席が下座」です。これは、出入口から最も遠い奥の席が最も落ち着けるため、目上の方や来客を案内する場所であるという考え方が基本です。この原則をまず覚えておけば、ほとんどの状況に対応できます。

お客さんが座る位置は?

お客様が座る位置は、「出入口から最も遠い奥の席」 が基本で、これは「上座」と呼ばれます。この「上座」に案内するのが来客への敬意を示すマナーです。状況によっては、部屋の中心に近い席や出入口に近い席を「上座」とすることもあるため、相手の状況を考慮することも大切です。

和室で来客が来たらどこに座る?

和室で来客が座る場所は、床の間があればその前が「上座」、床の間がなければ出入口から一番遠い席が「上座」です。上座とは、お客様や目上の人が座る席で、出入口に近い席が「下座」となります。

まとめ

上座・下座のマナーは、相手への敬意や思いやりを形にする日本ならではの文化です。その基本を理解し、シーンに応じて柔軟に対応できれば、どんな場でも安心して立ち振る舞うことができます。

また、ビジネスマナーと同じように大切なのが、相手の話を正確に受け止め、記録に残す姿勢です。会議や研修、商談、接待の会話など、言葉を丁寧に扱うことも立派なマナーの一つ。そんなとき頼りになるのが、AI文字起こしツール「Notta」です。

Nottaを使えば、会話を自動で文字化して要点を整理でき、参加できなかったメンバーへの共有もスムーズにできます。「相手への配慮」と「効率的な情報共有」を両立できる、まさに現代のスマートマナーと言えるでしょう。

上座・下座の知識とともに、記録のマナーも整えて、信頼されるビジネスパーソンを目指しましょう。

Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。