ケースカンファレンスとは?進め方と進行コツを詳しく解説!

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

ケースカンファレンスとは

「ケースカンファレンス」は、日本語で「事例検討会」のことです。もともとは医療現場で患者の速やかな快復を願って発案された、画期的な会議システムです。

その後ケースカンファレンスは介護施設、学校などで次々と採用されました。 今後はビジネスやスポーツの世界でも、ケースカンファレンスが幅広く導入されるのではないかと期待されます。

ケースカンファレンスの目的

ケースカンファレンスは、病院などを含む医療分野で発達した会議のやり方です。病院の、入院患者に対するケアについての話し合いが中心となります。さまざまな分野の病院関係者と患者、その家族が会議に参加します。

ケースカンファレンスは、医療現場においてはケアカンファレンスと呼ばれることもあります。病院の関係者がケアプランを立てて患者に対して医療サービスが提供されますが、その過程で病院側が提供する患者への治療が適切に行われているかを確認します。同時に問題点や改善点などがないか検討します。その目的は、入院患者の1日も早い健康回復を願っているということです。

一般的にケースカンファレンスでは同一機関内で関係者が集まり、組織の問題点や今後の課題などを討議します。この会議ではしっかりとした議事録を残し、今後の改善のために使うことがとても重要です。

ケースカンファレンスのテーマ例

介護施設(ケアカンファレンスとも呼ばれます)

介護施設で行われるケースカンファレンスは、ケアカンファレンスと呼ばれることが多いです。これは介護施設の、より良いケアのための会議です。具体的には、ケアプランに沿った介護が行われているかを評価するために行われます。会議開催の頻度は、週1回や、月1回など定期的に行われるのが一般的です。会議の参加者は、介護施設の状況や施設の方針によって異なります。選ばれた介護士だけが会議に参加することもありますし、介護士と看護師、あるいはリハビリスタッフの代表者が集まってケアカンファレンスが行われることもあります。

医療

医療現場におけるケアカンファレンスでは、病院に入院している患者のケアに関する話し合いが中心となります。医師や看護師、作業療法士、薬剤師、ケアマネジャーなどの病院関係者、患者、その家族が加わり、今後実施される治療や処置の内容などを再確認します。医療現場でケアカンファレンスを開催することの意味合いは、とても大きいです。定期的にケアカンファレンスを行うことで、病院側と家族を含む患者側の意思疎通が図られるからです。インフォームドコンセントを重視する、日本のいまの病院のやり方にフィットしています。

学校

近年、不登校、いじめ、発達障害、虐待など、学校現場ですぐに対応を迫られる問題が増えています。このような問題に対処するために、スクールカウンセラーなどの専門家以外でも、大学生などの学校支援ボランティアのニーズが高まっています。教育実践を振り返るケースカンファレンスは、臨床医学や臨床相談という医療の分野で使われている会議の手法を応用したものです。

ビジネス

元々ケースカンファレンスの手法は、病院などの医療分野で発達してきました。入院患者に対する治療が適切であるか、今後も同じ治療を続けるのかなどが話し合われます。一方ビジネスの場における「カンファレンス」は「会議」や「協議」のことを意味します。ビジネスで使われる場合には「ケースカンファレンス」よりも「ビジネスカンファレンス」と称した方が良いかもしれません。 ビジネスカンファレンスは1日あるいは数日に渡り開催されることが多いです。参加人数も数十人から数百人が集まり、 大規模なものになれば数千人にもなります。企業が開催する「ビジネスカンファレンス」は、開催企業にとって、新しい顧客の獲得などの面で大きなメリットがあります。

ケースカンファレンスの7段階とポイント

ここでは、ケースカンファレンスを7つの段階に分けて、それぞれのポイントを解説します。

開会

定刻に開始して、時間の枠を明示する

参加者がお互いに認知できるようにする

事例研究の意義を確認し、集中力を高める

事例研究の展開過程を確認する

事例の提示

事例提供者を紹介し、位置付けを明らかにする

余裕を持って事例発表ができるように配慮する

事例の簡単な概要と選んだ理由を明らかにする

配付資料に沿って発表する

全体的な所感と検討して欲しい点を提示する

事例提供者をねぎらい、要点を整理する

事例の共有化

事例に関する情報を補足する

事例を明確化するための質問をする

事例に対する事例提供者の「思い」を共有する

事例についての情報を整理する

事例を「再構築」し、イメージを共有する

論点の明確化

事例を深める中で検討すべき論点に気づく

事例の性質に合った的確な論点を整理する

論点の検討

検討内容の時間配分留意する

ディスカッションの促進と方向づけをする

小まとめを入れながら段階的に議論を深める

自由に発言ができる和やかな雰囲気をつくる

全員が発言できるように配慮する

小数意見も大切にする規範を作る

必要な場面で逐語を再現する

「自分だったらどうするか」を具体的に考える

参加者の考察を深める質問を投げかける

対峙する意見や考えを引き出す

事例からみた問題発生のメカニズムを分析する

今後の援助のあり方について具体的に検討する

必要に応じてグループ協議を採り入れる

グルーピングの基準と方法に配慮する

グループでの検討内容や討議時間を明示する

グループでの議論にを全体に生かす

まとめ

これまでの検討内容を整理する

事例についての最終的なまとめをする

事例研究全体を振り返る

事例のプライバシーへの配慮を促す

閉会

次回の事例研究会の調整をする

全体にねぎらいの言葉をかける

定刻に終了する

ケースカンファレンスの司会者としての留意点

ここでは、ケースカンファレンスの司会者としての留意点をまとめます。

ケースカンファレンス司会者が知っておくべき技術は次の通りです。

5W1Hをふまえて話すこと

5W1H とは、いつ(when)、どこで(where)、だれが(who)、なにを(what)、どのように(how)、なぜ(why) という英語の頭文字を集めたものです。

ケースカンファレンスの発言者には極力 5W1H を踏まえて発言をするように伝えましょう。

意見と感想の違いをわきまえておくこと

カンファレンスで大切なのは、客観的な意見です。 主観的な感情や思いは出来るだけ排除するのが良いとされています。会議を円滑に進めるために妨げとなるのが、行き過ぎた主観論や感情論です。ケースカンファレンスの司会者は、あまりにも主観的な発言が出た場合にそれを停止させる措置をとることも必要です。

否定はしない

カンファレンス司会者の大切な考え方として、 会議出席者からの発言を否定しないという点があります。ところがこれには例外もあります。あまりにも感情的な主観論については、会議司会者の権限で発言を停止することもできます。

事実と判断(解釈)が加えられた情報を区別する

会議の司会者で難しいところは、発言者の発言内容の真偽のほどです。ここは冷静な判断が求められます。発言者独自の判断で解釈が加えられた情報からは、 適切なケアを導くことができません。会議の司会者には、事実とそうでないものを明確に区別できる能力が必要です。

お互いの専門性を尊重する

職種ごとに専門的視点の相違が生じることがあります。見解の相違で、お互いの専門性の違いを知る機会ともなります。お互いの見解の優位性を争うのは得策ではありません。お互いの見解を尊重し議論する中で、支援対象者の状態に応じた適切なケアを選択するなど、より建設的なコミニュケーションが求められます。

ケースカンファレンスをスムーズに展開させる

効果的なケースカンファレンスの展開をするのが、会議司会者の大切な役割です。事前に決められたアジェンダに従って淡々と会議を進めることが大切です。ケースカンファレンスの進め方については、前述の記事を参考にしてください。

Notta文字起こしサービスを活用してケース会議の議事録作成を効率化

病院からスタートしたケース会議ですが、その効果の高さから、すぐに介護施設で利用されるようになりました。それから不登校などが問題となっている学校でもケース会議が導入されています。

ただし会議を記録したり、議事録の作成に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。そこでここでは、音声を簡単にテキスト化できる自動文字起こしサービス「Notta」を紹介します。

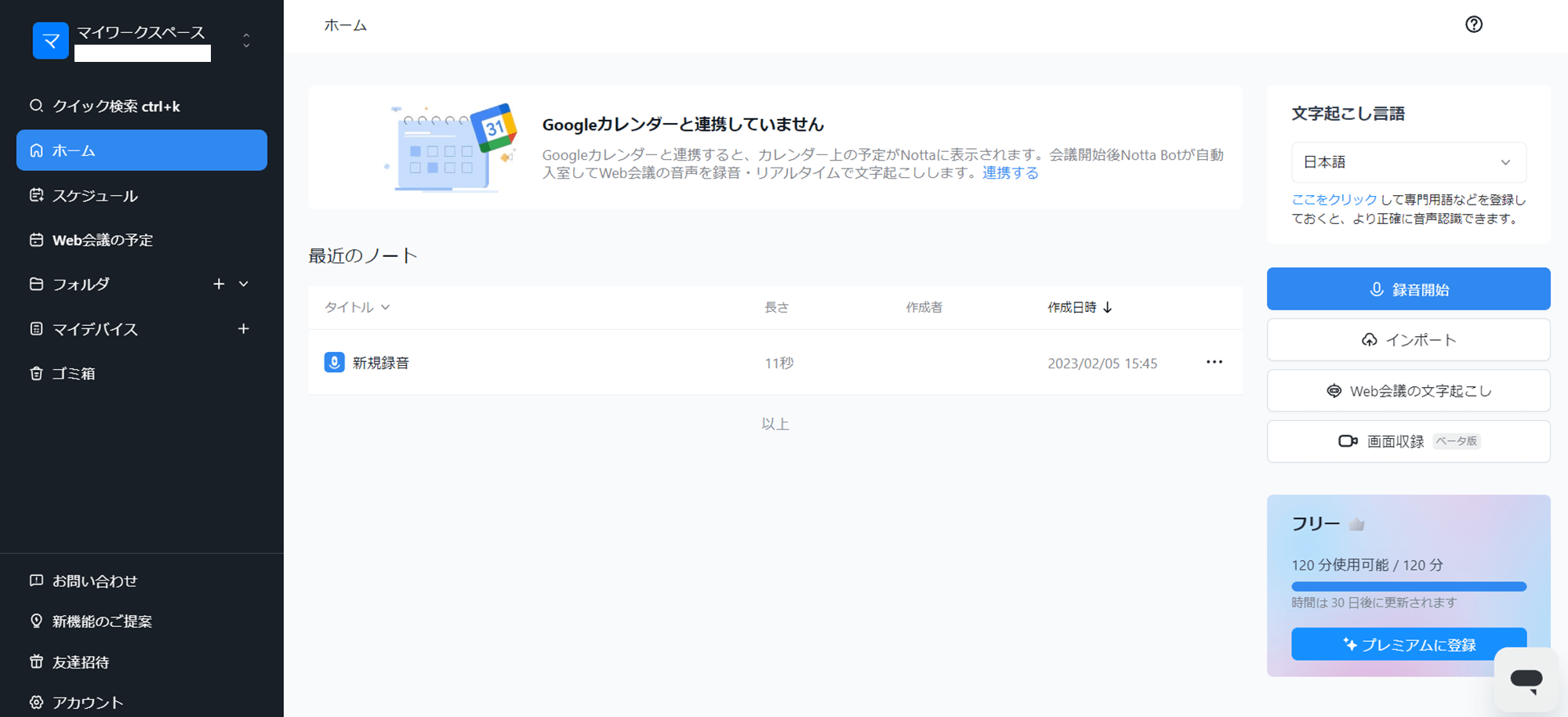

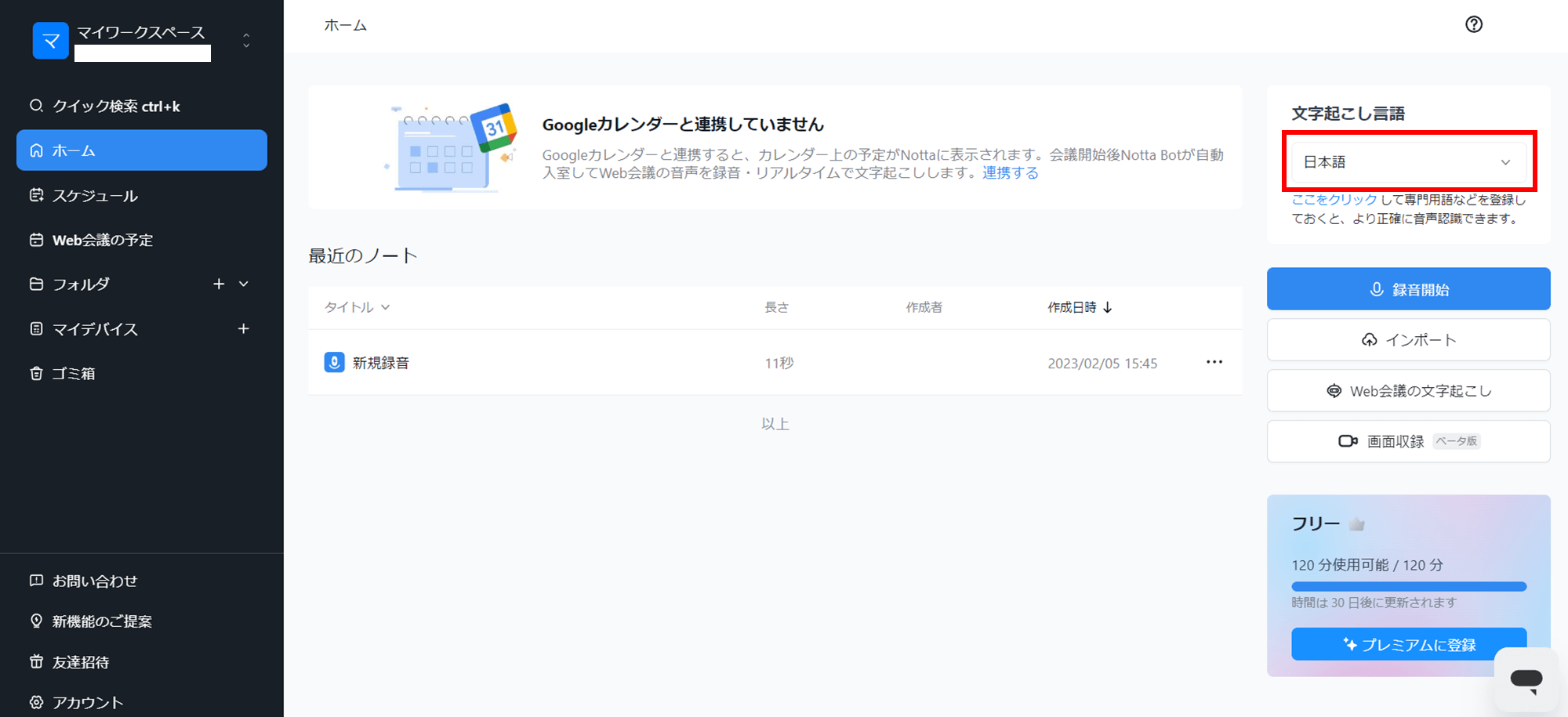

Notta Web版とは

Notta Web版では、パソコンでもスマホでも端末を問わずに文字起こしができます。Nottaはマルチデバイスログインが可能なので、出張先など外出中でも使えるため大変便利です。一つのアカウントさえ持っていれば PC でもスマートフォンでも同じデータにアクセスできます。ログイン台数に制限がない点も、大きなメリットといえるでしょう。例えば外出先での会議内容を文字起こしして、帰りの電車の中でスマホからデータにアクセスすることも可能です。

利用方法

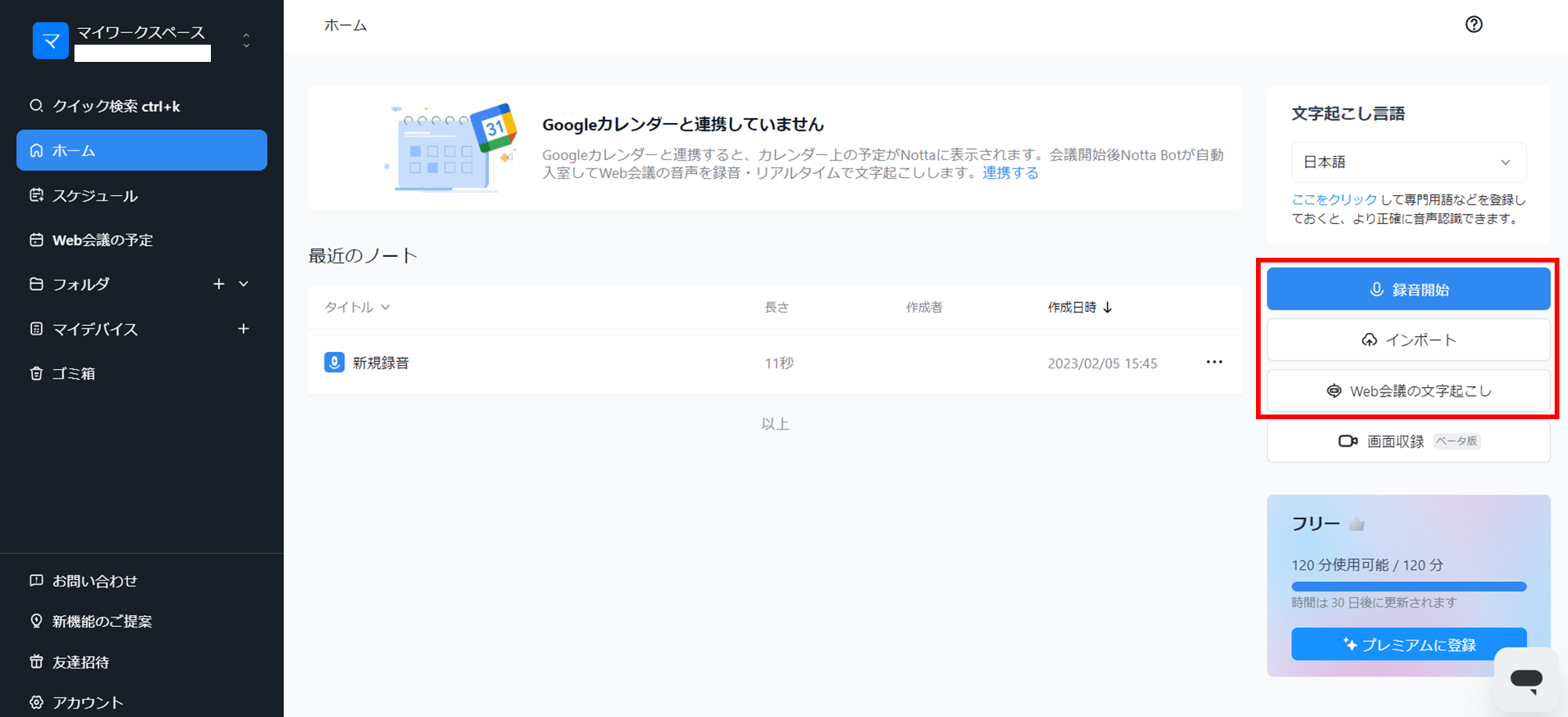

Notta Web版にログインします。

ダッシュボードに入ったら、翻訳言語を選択します。

次に右側にある「録音開始」、「インポート」または「Web会議の文字起こし」をクリックします。

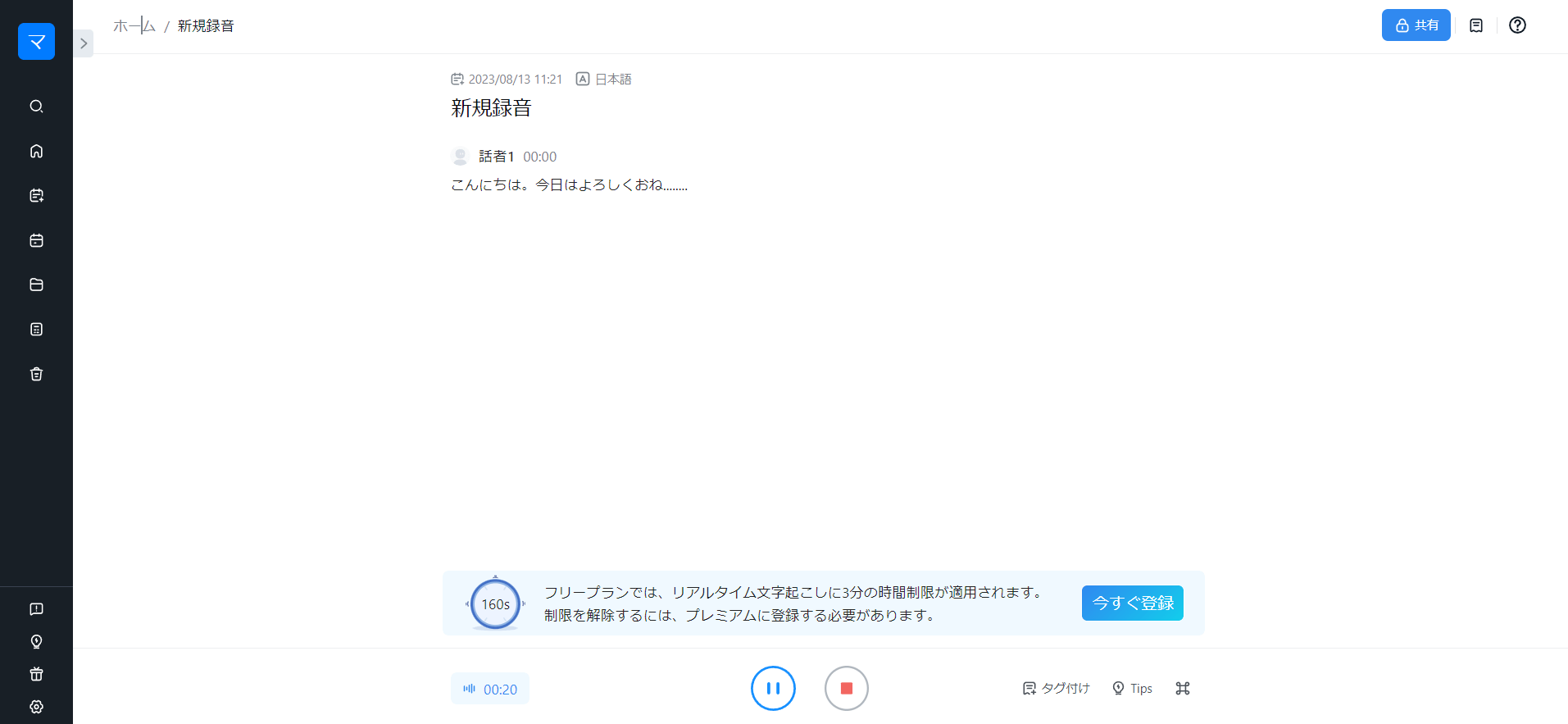

自動で文字起こしが始まります。停止したい場合は、画面下部の「■」ボタンをクリックします。

Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。

まとめ

医療現場で発明されたケースカンファレンスの手法ですが、医療のさまざまな知識・経験・技術の交換や交流をしながら、患者が早期に健康回復できるように支援をしてくれます。患者支援の方針や方法を見出すだけではなく、医療関係者全員の自己研鑽の場でもあります。

それぞれの分野のエキスパートが集まり、患者の1日も早い健康回復を願います。病院のエキスパート、患者とそのご家族を含めた定期的なケースカンファレンスは必要不可欠ですが、案外面倒なのが会議の記録を残すことです。

病院のケースカンファレンスでも AI を使ったNotta文字起こしツールを導入すれば、事態が改善されます。すべての関係者の発言は音声録音されると共にリアルタイムで文字に変換され記録されます。そのデータを関係者全員で共有すれば、安心して患者の治療を続けることができます。

Nottaは月120分までなら無料で利用できますので、Notta公式ホームページから体験してみてください。

(フリープランの場合、リアルタイム文字起こし:1回につき3分まで、音声ファイルの文字起こし:1回につき5分までの制限があります)

議事録は文字起こしツールを使って効率的に作成しよう!

Nottaが選ばれる理由は?

①人手による時間と人件費が大幅に削減。

②高音質な音声の書き起こし精度は98.86%に達しています。

③国内唯一のZoom/Google Meet/Teams連携で、 社内会議、オンライン授業を文字起こしできます。