手書き文字のデータ化はこれで完璧!iPhone・PC・Googleで行う方法も解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

会議の議事録や打ち合わせのメモ、紙のアンケートなど、手書きの情報をPCで使いたいけれど、手入力が面倒で後回しにしていませんか?「あの書類の情報をすぐに見つけたい」「大量のメモを効率的に整理したい」と感じることは多いでしょう。手書き文字のデータ化は、今や特別なスキルがなくても、誰でも簡単に行えます。

この記事では、iPhoneやPC、Googleの無料ツールを使って手書き文字をデータ化する具体的な手順を、初心者にもわかりやすく解説します。さらに、数あるツールの中から最適なものを選ぶ方法や、文字の認識精度を格段に上げるコツ、セキュリティの注意点まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたに合った手書き文字のデータ化方法がわかり、面倒な転記作業から解放され、情報管理を飛躍的に効率化することが可能です。初心者の方でも分かりやすいように、丁寧に解説しますのでぜひ最後までご覧ください。

手書き文字データ化の基本とOCRの仕組み

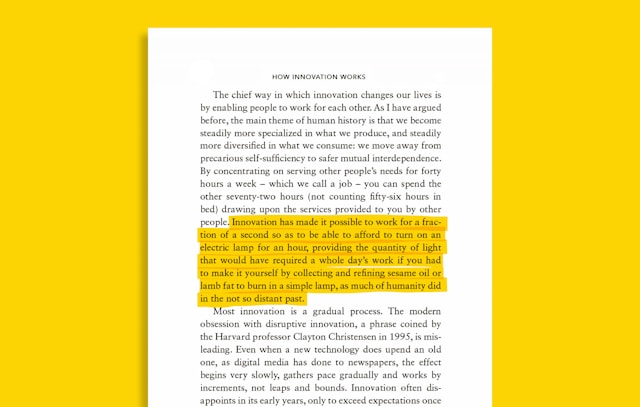

手書き文字のデータ化は、OCR(光学的文字認識)という技術を用いて行います。OCRとは、画像データの中から文字を見つけ出し、編集可能なテキストデータに変換する仕組みのことです。この技術があるおかげで、私たちは紙媒体の情報をデジタル情報として扱えるようになります。

例えばスマートフォンのカメラで撮影した会議のメモが、OCR機能を持つアプリによって自動でテキストに変換される場面を想像してみてください。手で入力する手間が省け、情報の活用範囲が大きく広がります。このように、OCRは紙に書かれた文字をコンピューターが読み取れる形に変えるための重要な技術であり、データ化の根幹をなすものです。手書きの情報を効率的に管理し、活用するために不可欠な仕組みといえるでしょう。

手書き文字のデータ化のメリット・デメリット

手書き文字のデータ化には多くの利点がある一方、注意すべき点も存在します。導入を検討する際は、メリットとデメリットの両方を理解し、自社の状況に合うかを見極めることが重要です。

データ化の主なメリット

業務効率の向上:データ化すれば、キーワード検索で必要な情報を瞬時に探し出せます。また、クラウド上でデータを共有することで、場所を問わずに共同作業が可能になり、チーム全体の生産性が向上します。

コストの削減:ペーパーレス化が進むことで、紙代や印刷代、ファイルの保管スペースが不要になります。これにより、消耗品費やオフィスの賃料といったコストの削減につながります。

セキュリティの強化:データにアクセス制限やパスワードを設定することで、不正な閲覧を防げます。バックアップも容易なため、紙媒体のように紛失や災害で情報が完全に失われるリスクを低減できます。

データ化の主なデメリット

導入・運用コスト:高精度なツールやスキャナーを導入する際には初期費用がかかります。また、有料サービスを利用する場合は、月額料金などの継続的なコストが発生します。

不完全な認識精度:現在の技術でも、癖の強い文字や書類の状態によっては100%正確に認識できるわけではありません。そのため、手作業による確認と修正の手間が発生する場合があります。

情報漏洩のリスク: オンラインでデータを扱う以上、セキュリティ対策が不十分だと、不正アクセスやサイバー攻撃による情報漏洩のリスクが伴います。

スマホで進める手書き文字のデータ化

手書き文字をデータ化する基本的な手順

スマートフォンで手書き文字をデータ化する手順は、主に4つの段階に分けられます。この流れを覚えておけば、誰でも簡単かつスムーズに作業を進めることが可能です。具体的な手順は以下の通りです。

撮影する:データ化したい手書きのメモや書類を、スマートフォンのカメラで撮影します。このとき、文字がはっきりと写るように、明るい場所でピントを合わせて撮ることが大切です。

アプリで読み込む:OCR機能を搭載したアプリを起動し、先ほど撮影した画像を読み込ませます。アプリが画像内の文字を自動で解析し始めます。

テキストの確認と修正:アプリによってテキスト化された内容を確認します。癖字やかすれなどが原因で誤って認識された部分は、この段階で手動で正しい文字に修正します。

保存・共有する:修正が完了したテキストデータを保存します。クラウドストレージに保管したり、メールやチャットアプリで他の人に共有したりすることも可能です。

この4つの手順を実践することで、紙の情報を効率的にデジタル資産へと変えられます。

Googleドキュメント/Googleドライブでデータ化する方法

Googleのサービスを活用すれば、無料で手書き文字をデータ化できます。特別なアプリケーションをインストールすることなく、普段使っているGoogleアカウントだけで作業を完結させられる方法です。その特徴は、Googleドライブにアップロードした画像ファイルを、Googleドキュメントで開くだけで自動的に文字起こしが行われる手軽さにあります。

具体的な方法は以下のとおりです。

手書きの書類をスキャンするか写真に撮って画像ファイルを作成します

そのファイルをパソコンからGoogleドライブにアップロードしてください

アップロードしたファイルを右クリックし「アプリで開く」から「Googleドキュメント」を選択

以上で、画像の下に認識されたテキストが表示されます。料金は一切かからず、完全に無料で利用可能です。そのため、データ化を試してみたい個人の方や、たまに発生する少量の書類をテキスト化したい人におすすめです。

Microsoft Lens/OneNoteを使う際のポイント

Microsoftのツールを利用して、手書き文字を効率的にデータ化する方法も有効です。特に「Microsoft Lens」と「OneNote」の連携は、情報を一元管理したい場合に大きな力を発揮します。Microsoft Lensは、高品質なスキャンを可能にするアプリで、OneNoteはデジタルノートアプリです。

概要と特徴:Microsoft Lensで書類を撮影すると、歪みや影が自動で補正され、見やすい画像データが作成されます。そのデータを直接OneNoteに送ることで、画像内の文字を検索可能なテキストとして取り込めるのが特徴です。

料金:Microsoftアカウントがあれば、基本的な機能は無料で利用できます。より高度な機能やストレージ容量を求める場合は、Microsoft 365の契約が必要になることがあります。

おすすめな人:仕事や学習で普段からOneNoteを利用して情報をまとめている人や、複数のデバイスでメモを同期したい人にとって、非常に便利な組み合わせです。撮影からデータ整理までがスムーズに行えるため、情報の集約と活用を重視する方におすすめします。

この連携を活用することで、紙の情報を手軽にデジタルのノートブックへ集約し、後から簡単に検索・再利用できるようになります。

無料アプリの使い分け

手書き文字をデータ化できる無料アプリは数多く存在し、それぞれに特徴があります。最適なアプリを選ぶためには、自分の目的や利用場面に合わせて使い分ける視点が重要です。単純なメモ書きのテキスト化に向いているアプリもあれば、表や特定のフォーマットの読み取りに強いアプリもあります。

例えばLINEのOCR機能は、友人から送られてきた画像の文字をすぐにテキスト化したい場合に便利です。一方で、Google Keepは、撮影したメモをテキスト化し、そのままToDoリストとして管理したいときに役立ちます。Microsoft Lensのように、撮影した画像の補正機能が高く、ホワイトボードの内容を綺麗に保存したい場合に適したアプリもあります。

どのアプリが一番優れているというわけではなく、それぞれの長所を理解することが大切です。自分がどのような手書き文字を、どのような目的でデータ化したいのかを明確にし、それに合った機能を持つアプリを選択することが、満足のいく結果につながるでしょう。

PCで行う手書き文字のデータ化

基本的な手順

パソコンで手書き文字をデータ化する場合、スキャナーや複合機を使うのが一般的な手順です。この方法により、スマートフォンでの撮影よりも均一で高品質な画像データを得られ、結果として文字認識の精度向上につながります。具体的な流れは、以下の通りです。

スキャン:データ化したい手書きの書類をスキャナーまたは複合機にセットします。このとき、解像度を300dpi程度に設定すると、文字が鮮明に読み取れるためおすすめです。原稿が曲がったり折れたりしないように、丁寧にセットしてください。

画像ファイルの保存:スキャンしたデータを、PDFやJPEGといった画像ファイル形式でパソコンに保存します。ファイル名は、後から見て内容がわかるように「20251028_議事録」のように日付や書類の種類を入れておくと管理がしやすくなります。

OCR処理:OCRソフトやオンラインのOCRサービスを使い、保存した画像ファイルを読み込ませます。ソフトウェアが自動で画像を解析し、文字をテキストデータに変換します。

校正と保存:変換されたテキストデータと元の画像を見比べ、誤認識されている箇所を修正します。修正が完了したら、Wordファイルやテキストファイルなど、利用したい形式でデータを保存します。

この手順を踏むことで、大量の書類も効率的にデータ化を進めることが可能です。

無料オンラインOCR

インターネット上には、無料で利用できるオンラインOCRサービスが数多く存在します。これらのサービスは、ソフトウェアをパソコンにインストールする必要がなく、ブラウザ上で手軽に文字のデータ化を試せる点が大きな魅力です。「OnlineOCR.net」や「LightPDF」といったサイトがその代表例です。

多くは会員登録も不要で、画像やPDFファイルをアップロードするだけですぐに使えるため、急に数枚の書類をテキスト化する必要が出たときに非常に役立ちます。例えば出先で受け取ったパンフレットの内容を急いでテキストで共有したい場合や、有料ソフトを導入する前に自分の手書き書類がどの程度の精度で認識されるのか試したい、といった使いどころが考えられます。

ただし無料サービスはセキュリティ面に不安が残る場合もあるため、機密情報や個人情報を含む書類のアップロードは避けるべきです。あくまで公開されても問題のない情報や、お試しでの利用に限定するのが賢明な使い方といえるでしょう。

有料ソフト導入の判断基準

有料のOCRソフトを導入するかどうかは、精度、運用、コストの3つの観点から慎重に判断する必要があります。無料ツールで十分な場合もあれば、業務の効率を考えると有料ソフトが不可欠なケースもあります。導入を検討する際は、以下の基準を参考にしてください。

| 観点 | 判断基準 |

|---|---|

| 精度 | ・癖の強い手書き文字や、専門用語を含む書類を扱う頻度は高いか ・誤認識による修正作業に、どれくらいの時間を割けるか ・読み取り精度が低いことで、業務に支障が出るリスクはあるか |

| 運用 | ・継続的に大量の書類をデータ化する必要があるか ・特定のフォーマット(請求書など)を自動で読み取り、システムに入力したいか ・複数人でツールを共有し、チームで作業を進める必要があるか |

| コスト | ・ソフトの導入費用や月額料金に見合うだけの業務効率化が見込めるか ・データ化にかかる人件費と、ツールのコストを比較してどちらが有益か ・将来的な処理量の増加に対応できる料金プランがあるか |

これらの点を総合的に評価し、無料ツールの限界を感じたり、データ化によって得られる時間やコスト削減の効果が導入費用を上回ると判断できたりした場合に、有料ソフトの導入を具体的に検討するのがよいでしょう。

手書き文字のデータ化のツール選び方

手書き特化AI-OCRの精度を見極めるポイント

手書き文字のデータ化で高い成果を求めるなら、AI技術を活用した手書き特化型のAI-OCRツールの精度を見極めることが不可欠です。一般的なOCRは活字の読み取りを主としており、手書き文字特有の多様な字形に対応しきれない場合が多いからです。精度を見極めるには、まず無料トライアルを利用して、実際に自分がデータ化したい手書き書類を読み込ませてみることが最も確実な方法です。

特に癖の強い文字、続け字、殴り書きのような文字がどの程度正確に認識されるかを確認しましょう。また、ツールの公式サイトで公開されている認識率の数値を参考にするのも一つの手ですが、その数値がどのような条件下で測定されたものかを確認することも重要です。例えば、特定のフォーマットの帳票に限定した結果なのか、様々な種類の手書き文字を対象にした結果なのかで、その数値の信頼性は変わってきます。これらのポイントを確認し、自分の扱う書類との相性が良いツールを選ぶことが、高精度なデータ化への近道となります。

表・帳票の読み取りができるか

手書きの表や帳票をデータ化する場合、ツールがその形式を正しく認識できるかどうかが極めて重要です。請求書やアンケート用紙などをデータ化する際には、以下の点を確認しましょう。

| 確認する機能 | 詳細 |

|---|---|

| セルの位置保持 | 元の表のどのセルに書かれていた文字なのか、その位置情報を保持したままデータ化できるかを確認します。この機能がないと、どの項目の値なのかがわからなくなってしまいます。 |

| CSV/Excel出力 | 読み取ったデータを、CSV形式やExcel形式で出力できるかを確認します。表計算ソフトでそのまま集計や分析作業に移れるため、業務効率が大幅に向上します。 |

| 複数行項目の認識 | 1つのセル内に複数行で記入された文字や、複数の項目にまたがるチェックマークなどを、関連付けて正しく認識できるかも重要なポイントです。 |

これらの機能が備わっているツールを選ぶことで、手作業での転記やデータ整理の手間を大幅に削減できます。特に、定型的な帳票を大量に処理する業務では、これらの機能の有無が生産性を大きく左右するため、導入前には必ず確認するようにしてください。

画像補正ができるか

OCRツールを選ぶ際、画像補正機能の有無は認識精度を左右する重要な要素です。スキャンや撮影の際に生じた画像の歪みや影は、文字の誤認識を招く大きな原因となります。どんなに高性能なOCRエンジンを搭載していても、読み取る元の画像が不鮮明では、その能力を十分に発揮できません。

例えばスマートフォンで書類を斜めから撮影してしまった場合、画像には台形の歪みが生じます。画像補正機能があれば、この歪みを自動で検知し、正面から撮影したかのような長方形の画像に補正してくれます。また、照明の当たり方によってできた影や、用紙全体の明るさが足りない場合も、明るさやコントラストを自動調整して文字を読み取りやすくします。

このような補正機能が備わっているツールを選ぶことで、撮影環境に多少の問題があっても、安定して高い認識精度を期待できるようになります。ツール選定の際には、対応している補正機能の種類を確認することが、失敗しないためのポイントです。

縦書きに対応しているか

手書きの文章には、縦書きで書かれたものも少なくありません。そのため、自分がデータ化したい書類に縦書きのものが含まれる場合は、使用するOCRツールが縦書きに対応しているかを必ず確認する必要があります。

| 確認ポイント | なぜ重要か |

|---|---|

| 縦書きの自動判別 | ツールが文章の向き(縦書きか横書きか)を自動で判別できるか。手動で設定が必要な場合、大量の書類を処理する際に手間が増えてしまいます。 |

| 右から左への行順 | 縦書き特有の、右の行から左の行へと進む文章の流れを正しく認識できるか。この順序が狂うと、文章の意味が通じなくなります。 |

| 句読点や長音符の向き | 縦書き用の句読点「、」「。」や長音符「ー」などを正しくテキストデータに変換できるか。文字化けや誤変換の原因になりやすい部分です。 |

特に、古い手紙や原稿用紙、書籍の一部などをデータ化する際には、縦書きへの対応が必須となります。ツールの仕様書や機能一覧をチェックし、縦書きの読み取り精度に関する記載があるかを確認してから、導入を検討するようにしましょう。

手書き文字のデータ化を成功させるコツ

誤認識を減らす撮影・スキャンのコツ

OCRの認識精度を最大限に引き出すためには、元となる画像の品質が非常に重要です。文字が不鮮明な画像からは、正しいテキストデータを生成することが難しくなります。誤認識を減らし、後の修正作業を楽にするために、撮影やスキャンの際にはいくつかの点を意識することが大切です。

例えば書類を撮影するときは、真上から撮ることを心がけ、歪みが生じないようにしましょう。また、書類全体に均一に光が当たるようにし、自分の影や照明の反射が映り込まないように注意が必要です。ピントが合っていないと文字がぼやけてしまうため、画面をタップしてしっかりとピントを合わせることも忘れてはいけません。

スキャナーを使う場合は、解像度を300dpiに設定するのが一般的です。これらの少しの工夫で、OCRが文字を認識しやすいクリアな画像を準備でき、データ化の成功率が格段に上がります。

校正の時短テク

OCRによるテキスト化の後には、必ず校正(内容の確認と修正)作業が発生します。この校正作業をいかに効率よく行うかが、データ化全体の生産性を左右する鍵となります。時間を短縮するためのテクニックを知っておくことで、作業の負担を大幅に軽減できるでしょう。

| テクニック | 具体的な方法 |

|---|---|

| 二画面表示の活用 | パソコンのモニターに、左側に元の画像、右側にテキスト化された文章を表示させます。視線の移動を最小限に抑えられ、見比べながらの修正がスムーズになります。 |

| 検索・置換機能の活用 | 特定の文字が繰り返し誤認識されている場合(例:「斉」が「斎」になっている)、Wordなどのテキストエディタの「検索と置換」機能を使えば、一括で修正できます。 |

| 読み上げ機能の利用 | テキストエディタやOSに搭載されている音声読み上げ機能を使って、校正対象の文章を聞く方法です。目で追うだけでは気づきにくい誤字や脱字を、耳で聞いて発見できます。 |

| 頻出する誤認識パターンの把握 | 自分の字の癖や、使用しているOCRツールの特性から、よくある間違いのパターンを把握しておきます。「1」と「l」、「0」と「O」など、注意すべき点を意識するだけで、見落としが減ります。 |

これらのテクニックを組み合わせることで、単純な確認作業にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できるようになります。

検索しやすい命名規則

データ化したファイルを後から効率的に活用するためには、検索しやすいファイル名の付け方を決めておくことが非常に重要です。せっかく文字をデータ化しても、目的のファイルがすぐに見つけられなければ意味がありません。

命名規則を設ける目的は、誰が見てもファイルの内容が推測でき、かつパソコンの検索機能でヒットしやすいようにするためです。例えば「日付」「書類の種類」「取引先名」といった要素を組み合わせるのが効果的です。「20251028_議事録_A社.txt」のような形式です。日付を「2025-10-28」のようにハイフンで区切るか、「20251028」のように続けるかなど、形式を統一することが大切です。

また「【重要】」や「(済)」といった記号を先頭につけることで、ステータスを視覚的にわかりやすくする方法もあります。このようなルールを事前にチーム内で共有しておけば、ファイルの管理が属人化するのを防ぎ、組織全体の情報活用レベルを引き上げることにつながります。

手書き文字のデータ化にかかる費用相場

無料でできるケースと注意点

手書き文字のデータ化は、スマートフォンアプリやオンラインサービスを利用することで、費用をかけずに実現できます。個人的なメモや、少量の書類をたまにテキスト化する程度であれば、無料のツールで十分に対応可能です。しかし、無料であることにはいくつかの注意点も伴います。

| 無料でできるケース | 主な注意点 |

|---|---|

| ・個人の学習ノートや日記の整理 | ・認識精度が低い場合がある 癖の強い文字や複雑なレイアウトの書類は、正しく読み取れないことがあります。 |

| ・数枚程度の会議メモのテキスト化 | ・機能に制限がある 一度に処理できる枚数やファイルサイズに上限が設けられていることが多いです。 |

| ・OCRの性能を試してみたい場合 | ・セキュリティのリスク オンラインサービスの場合、アップロードしたデータがどのように扱われるか不明なことがあります。機密情報や個人情報を含む書類には使用しないでください。 |

| ・友人との情報共有のための簡単な文字起こし | ・広告が表示される アプリやサイト上に広告が表示され、作業の妨げになる場合があります。 |

これらの点を理解した上で、無料ツールはあくまで補助的な利用や、個人利用の範囲に留めておくのが賢明です。業務で本格的に利用する場合は、精度の低さやセキュリティのリスクが問題となる可能性があるため、慎重な判断が求められます。

有料AI-OCRの料金相場

業務で手書き文字のデータ化を行う場合、有料のAI-OCRサービスが有力な選択肢となります。有料サービスは、無料ツールに比べて高い認識精度や豊富な機能、そして手厚いサポートが期待できます。料金体系は提供する企業によって様々ですが、主に「月額基本料金+従量課金」の形が一般的です。

月額基本料金は、数万円から十数万円程度が相場であり、利用できる機能やサポート体制によって変動します。その上で、読み取った枚数や項目数に応じて、1枚あたり数円から数十円の従量課金が加算される仕組みです。例えば月額5万円で、月間1,000枚まで読み取り可能、超過分は1枚10円、といった形です。

この費用を、データ化作業にかかっていた人件費や時間と比較することが、費用対効果を判断する上で重要です。手入力によるミスが減ることや、データ化によって生まれた時間を他の付加価値の高い業務に充てられることを考慮すれば、十分に投資価値のある選択といえるでしょう。

手書き文字のデータ化で押さえるべき注意点(セキュリティ/個人情報/著作権)

手書き文字のデータ化は非常に便利ですが、取り扱う情報によっては、法律やセキュリティのリスクを伴います。特に業務で利用する際は、情報漏洩や権利侵害といった重大な問題を防ぐため、以下の3つの点に細心の注意が必要です。

セキュリティ:データ化された情報は、紙媒体よりもコピーや拡散が容易なため、情報漏洩のリスクが高まります。特に、セキュリティ対策が不十分な無料のオンラインツールに会社の機密情報を含む書類をアップロードするのは非常に危険です。データの保管場所や利用するツールの安全性、アクセス権限の管理など、組織としてのセキュリティポリシーを定めて運用することが不可欠です。

個人情報:アンケートや申込書など、氏名や連絡先といった個人情報を含む書類を扱う際は、個人情報保護法を遵守しなくてはなりません。データ化によって個人情報が検索・集約しやすくなる分、一度漏洩した際の被害は甚大になります。誰が、何の目的でその情報を利用するのかを明確にし、必要最低限の範囲で取り扱うように徹底してください。

著作権:書籍やウェブサイトの内容を書き写したメモなどをデータ化する場合、著作権に注意が必要です。個人が家庭内で利用する「私的利用」の範囲なら問題ありません。しかし、そのデータを社内で共有したり、資料として配布したりする行為は、著作権侵害にあたる可能性があります。業務で利用する際は、引用のルールを守るか、必要に応じて著作-権者の許諾を得るなどの対応が求められます。

手書き文字のデータ化代行サービスの活用

見積もりの取り方

データ化の代行サービスを利用する際、正確な見積もりを取ることは、予算管理と業者選定の第一歩です。見積もりを依頼する際は、以下の点を明確に伝えましょう。

対象書類の種類と量:どのような書類(例:アンケート、申込書、日報)を、およそ何枚データ化したいのか。

文字の種類:活字か、手書きか。手書きの場合は、楷書に近いか、癖の強い文字が多いかなど、サンプルを提示するとより正確です。

求める精度:どの程度の正確さを求めるか(例:99.5%以上)。精度によって、作業工程や単価が変わります。

希望する納品形式:テキストファイル(.txt)、Word(.docx)、Excel(.xlsx)、CSVなど、どのような形式で納品してほしいか。

希望納期:いつまでに作業を完了してほしいか。

これらの要件を整理し複数の業者から相見積もりを取ることで、料金だけでなく各社の対応力や提案内容を比較検討し、自社のニーズに最も合ったパートナーを見つけることができます。

外注する際の注意点

手書き文字のデータ化を外部の業者に委託する際には、いくつかの注意点があります。コストや納期だけで安易に業者を選んでしまうと、期待した品質が得られなかったり、情報漏洩などの思わぬトラブルに繋がったりする可能性があります。

信頼できるパートナーを選ぶためには、契約前に品質基準やセキュリティ体制について、しっかりと確認しておく必要があります。安心して業務を任せられる業者かどうかを、多角的に見極める姿勢が重要です。

品質基準

データ化を外注する上で、納品されるデータの品質基準を事前に明確にしておくことは極めて重要です。品質に関する認識が依頼側と受注側で異なっていると、後々のトラブルの原因となります。契約を結ぶ前に、必ず「どの程度の精度を求めるか」を具体的な数値で合意するようにしましょう。

例えば「納品データの文字精度を99.8%以上とする」といった形です。この精度を保証するために、業者がどのような作業工程(例:OCR処理後のダブルチェック体制)をとっているのかを確認することも大切です。また万が一、納品されたデータが基準を満たしていなかった場合に、無償での再作業や修正に応じてもらえるかといった、品質保証の範囲についても事前に取り決めておく必要があります。

NDA

NDA(秘密保持契約)の締結は、データ化を外注する上で必須の事項です。外注するということは、自社の機密情報や顧客の個人情報などを、一時的に外部の業者に預けることを意味します。万が一、預けた情報が外部に漏洩してしまった場合、企業の社会的信用は大きく損なわれ、計り知れない損害を被る可能性があります。

NDAを締結することで、業者に対して法的な守秘義務を課し、預けた情報を目的外に利用したり、第三者に漏らしたりすることを禁じることができます。契約書には

秘密情報の定義

守秘義務の範囲

契約期間

違反した場合の罰則

などを明記します。この契約を通じて、情報管理に対する業者の意識を確認するとともに、自社の貴重な情報資産を守るための重要な防衛策となります。

セキュリティ要件

NDAの締結と合わせて、外注先がどのようなセキュリティ体制を構築しているかを確認することも不可欠です。預かった情報を物理的、技術的に保護するための具体的な対策が講じられていなければ、情報漏洩のリスクは依然として残ります。

作業を行う場所への入退室管理は厳格か

作業者のパソコンはセキュリティ対策が施されているか

ネットワークは外部からの不正アクセスを防ぐ仕組みになっているか

といった点を確認しましょう。また、Pマーク(プライバシーマーク)やISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)といった第三者認証を取得しているかどうかも、セキュリティレベルを客観的に判断する上での重要な指標となります。大切な情報を預けるに足る、信頼性の高いセキュリティ要件を満たしている業者を選ぶことが重要です。

外注が向くケース/向かないケース

手書き文字のデータ化を自社で行うか、外部の専門業者に委託するかは、状況によって最適な選択が異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況と照らし合わせて判断することが重要です。

| 外注が向くケース | 外注が向かない(自社対応が向く)ケース | |

|---|---|---|

| 処理量 | ・数千枚、数万枚といった大量の書類を一度に処理したい場合 ・季節的な繁忙期など、特定の期間だけ作業量が急増する場合 | ・データ化する書類が少量で、不定期に発生する場合 ・日常的に少量の書類を継続して処理する必要がある場合 |

| 品質・難易度 | ・極めて高い精度(99.9%以上)が求められる場合 ・癖の強い文字や古い書類など、OCRでの読み取りが困難な場合 | ・ある程度の誤認識は許容でき、自社での修正作業に抵抗がない場合 ・活字や綺麗な手書き文字が中心で、OCRで十分に読み取れる場合 |

| リソース | ・データ化作業に割ける人員が社内にいない場合 ・従業員を本来のコア業務に集中させたい場合 | ・作業を担当できる人員に余裕がある場合 ・データ化作業を通じて、社内にノウハウを蓄積したい場合 |

| セキュリティ | ・高度なセキュリティ環境下での作業が必須で、自社で環境を構築できない場合 | ・社外に持ち出せない、極めて機密性の高い情報を扱う場合 |

このように、処理したい書類の量や質、社内の人的リソースなどを総合的に考慮して、外注するかどうかの判断を下すのがよいでしょう。

手書き文字のデータ化でよくある失敗

罫線・癖字・太字で精度が落ちる

OCRツールが文字を正しく認識できない原因として、罫線や文字の癖、文字の太さが挙げられます。ツールは文字の形を解析してテキストに変換するため、標準的でない要素が画像に含まれていると、混乱を招いてしまうのです。例えばアンケート用紙などで文字が回答欄の罫線に重なってしまっていると、ツールは文字と罫線を分離できず、誤った文字として認識したり、読み取りを諦めてしまったりします。

また人によって異なる癖の強い文字や、続け字も、ツールが学習している文字のパターンから外れるため、誤認識の大きな原因となります。さらに、ボールペンなどで書かれた細い線は認識しやすい一方で、マーカーで書かれたような太い文字は、文字の輪郭が潰れてしまい、かえって読み取りにくくなる場合があります。対処法としては、まず文字を書く段階で、できるだけ丁寧に、罫線に重ならないように記入することを心がけるのが最も効果的です。

傾き・影・解像度不足

画像の品質が低いことも、OCRの精度を著しく低下させる一般的な失敗原因です。傾きや影、解像度不足は、いずれも文字の形状を不鮮明にし、ツールによる正確な解析を妨げます。

| 失敗原因 | 対処法 |

|---|---|

| 傾き | スマートフォンで撮影する際に、書類を斜めから撮ってしまうと画像が歪み、文字の形も変形してしまいます。できるだけ書類の真上から、カメラと書類が平行になるように撮影することを心がけましょう。多くのスキャンアプリには、台形補正機能が搭載されているため、活用するのも有効です。 |

| 影 | 撮影者の手やスマートフォンの影、室内の照明による影が書類に落ちると、その部分の文字が暗くなり、認識できなくなります。書類全体が均一に明るくなるように、照明の真下を避けるなど、撮影環境を工夫することが重要です。 |

| 解像度不足 | 画像の解像度が低いと、文字がぼやけたり、ギザギザになったりしてしまいます。OCR処理を行う画像の推奨解像度は、一般的に300dpiとされています。スキャナーで取り込む際は解像度を設定し、スマートフォンで撮影する場合は、ピントをしっかり合わせ、できるだけ高画質で撮影しましょう。 |

これらの点に注意して、クリアで鮮明な画像を準備することが、データ化を成功させるための第一歩です。

手書き文字のデータ化Q&A

iPhoneだけで完結できる?

iPhoneだけで手書き文字のデータ化作業を完結させることは十分に可能です。iPhoneには高性能なカメラが搭載されており、スキャナーがなくても高品質な画像を取り込めます。そしてApp Storeには、OCR機能を備えた優れたアプリが無料で、あるいは有料で数多く提供されています。

例えば標準搭載されている「メモ」アプリには、iOS 15以降、テキスト認識表示(Live Text)という機能が追加されました。カメラで写した手書き文字や、写真に写っている文字を直接コピーして、メモに貼り付けることができます。特別な機材やパソコンがなくても、多くの場面でiPhoneがデータ化の強力なツールとなり得ます。

Googleツールはどこまで無料?

Googleが提供するツールを使えば、かなりの範囲まで無料で手書き文字のデータ化が可能です。個人利用や小規模なビジネス利用であれば、有料プランを契約しなくても十分なケースが多いでしょう。

| ツール名 | 無料でできること | 制限・注意点 |

|---|---|---|

| Google ドライブ | ・画像やPDFファイルをアップロードし、OCR処理をかけること ・テキスト化されたファイル(Googleドキュメント)の保存 | 無料で利用できるストレージ容量は15GBまでです。GmailやGoogleフォトと共有のため、容量管理が必要です。 |

| Google ドキュメント | ・Googleドライブ経由でOCR処理されたテキストの編集・保存 ・作成したドキュメントの共有 | 機能自体に料金はかかりません。 |

| Google Keep | ・アプリ内で撮影した画像からテキストを抽出すること ・抽出したテキストをメモとして保存・管理すること | 長文や複雑なレイアウトの読み取り精度は、専門のOCRツールに劣る場合があります。 |

| Google レンズ | ・スマートフォンのカメラをかざして、リアルタイムで手書き文字を認識・コピーすること | 主にその場での素早いテキスト化を目的としており、ファイルとしての体系的な管理には向きません。 |

これらのツールを組み合わせることで、費用をかけずに強力なデータ化環境を構築できます。ただし、より高度なセキュリティや管理機能、大量処理を求める場合は、有料版のGoogle Workspaceの契約が必要になることがあります。

無料OCRの商用利用は可能?

無料OCRツールの商用利用の可否は、そのツールの利用規約によって異なります。多くの無料オンラインサービスやアプリでは、個人利用の範囲内での使用を想定しており、商用利用を禁止、あるいは制限している場合があります。規約に「非商用目的に限る」といった記載があるにもかかわらず、会社の業務で利用してしまうと、規約違反となり、後々トラブルに発展する可能性があります。

また、商用利用が明示的に許可されている場合でも、生成されたデータの著作権の帰属や、免責事項(サービスの利用によって生じたいかなる損害も保証しない、など)について、よく確認しておく必要があります。ビジネスの場で利用するのであれば、信頼性を確保するためにも、商用利用が明確に許可されている有料サービスを選択するのが最も安全な選択といえるでしょう。

まとめ

この記事では、手書きの文字をデータ化するための様々な方法について解説しました。手書き文字のデータ化は、OCRという技術によって実現され、情報の検索性向上や共有の円滑化といった大きなメリットがあります。スマートフォンを使えば、GoogleやMicrosoftの無料アプリで手軽に始めることができ、PCとスキャナー、専門ソフトを組み合わせれば、より大量かつ高精度な処理が可能です。

ツールを選ぶ際は、手書き文字への対応度や表の読み取り、画像補正機能の有無などを確認することが重要です。また、誤認識を減らすための撮影のコツや、効率的な校正方法、検索しやすい命名規則を実践することで、データ化の質と効率は格段に向上します。セキュリティや商用利用の可否といった注意点も理解した上で、自身の目的に合った最適な方法を選び、紙情報のデジタル化を進めていきましょう。

Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。