議事録のメモが追いつかない?適切なメモの取り方とコツを解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

会社で会議の議事録を書くために、会議中にメモを取ることがあります。ところがメモの取り方が適切でないと、「 議事録のメモが追いつかない」という状況に陥ります。理由は、全ての発言内容を詳細にメモしようとするからです。

議事録のメモを取るためには、発言者の発言内容を取捨選択する必要があります。会議の目的を掴んだ上で、大切なポイントだけを書くのが適切なメモの取り方です。発言内容を全部メモしたいのであれば、会議中に音声録音をするしか方法がありません。

議事録の目的・メリット

会議の議事録を作成する目的は、会議での重要な決定や議論内容を正確に記録し、参加者間での理解を共通なものにすることです。メリットとして、議事録に決定事項を明確に共有し、誰が何をすべきかを明記することで、ミスコミュニケーションを防げます。例えば、プロジェクトの次のステップが決定された場合、それを文書化しておけば、参加者全員が同じ認識で次の作業を始められます。

さらに議事録は、過去の議論や決定を簡単に参照できるため、会議から時間が経過し詳細が曖昧になりがちなときに備忘録としても機能します。たとえば、数ヶ月前の会議で合意された項目について不明確な点があった場合、議事録を確認するだけで疑問を解消できます。

さらに責任の所在を明確にし、各メンバーが自分の役割と期限を理解できる点もメリットです。そのため、議事録には「誰が、いつまでに、何を完了させるべきか」を記載しておくのがおすすめです。されていれば、進捗管理がずっと容易になります。

議事録のメモが追いつかない原因

会議において、議事録を作成するためのメモが追いつかない原因はいくつかあります。

1つめは会議が速いペースで進行することです。特に多くの人が参加している場合や議題が複雑である場合は、情報の量が多く重要な点をすばやく特定し記録することが困難です。またメモを取る人が話題に精通していない場合、専門用語や議論の文脈を理解するのに時間がかかり、メモのスピードが遅れがちになります。

さらに効果的なメモ取り技術やショートハンド(短縮記法)を知らないことも、メモが追いつかない一因です。例えば話者が「プロジェクトの期限を2週間延長し、追加リソースを割り当てる」と言ったとき、経験豊富なメモ取り係なら「プロジェクト延長:2週間、追加リソース」と簡潔に記録できますが、初心者はもっと時間がかかるかもしれません。

またメモを取るための物理的な準備が、不十分であることが影響を与えることもあります。筆記用具が不適切だったり、メモを取るスペースが不足していたりすると追いつくのが難しくなります。

効率よくメモを取るための解決策

素早くメモを書くコツ

会議や授業などでメモを取るときに悩みはありませんか。例えば相手の話のスピードにメモが間に合わないとか、メモを読み返してみても内容を思い出せないとか言ったことがあります。メモを素早く正確に取るためにはコツがあります。いくつかを紹介しましょう。

コツ1:会議によってテンプレートを用意しておく

会議の議事録をまとめるのにふさわしいテンプレートを前もって用意していくことが大切です。一口に会議といっても、たくさんの種類があります。会議の参加者が、一般社員なのか役員なのかで用意するテンプレートは異なってきます。また会議の種類によっても議事録に書くべき項目は様々です。会議の種類によっても前もって適切なテンプレートを用意しておくことが大切です。最低限決定事項を記載すれば良いというケースもあれば、決定までの経緯を詳細に記録すべきケースもあります。

コツ2:記載すべきことを意識する(PREP法)

会議で議事録に記載すべきことを意識しておくことが大切です。様々な手法がありますが、 PREP法もそのうちのひとつです。PREP法は英語の頭文字を集めた略語ですが、結論を示し(Point)、理由を述べ(Reason)、具体例で相手を納得に導き(Example)、再度結論を示す(Point)という話し方です。事前にこのフレームワークを考えておくだけで、 物事を理論的に整理することができます。

PREP法を意識するだけで、要点をおさえたわかりやすい文章が書けるようになります。さらに説得力のあるプレゼンテーションができるようになる点も大きなメリットです。

コツ3:メモのタイトルと日付を書く

会議のメモには必ずタイトルと日付を書く習慣をつけましょう。タイトルと日付を書いておくことで、どのような情報が書かれているメモかはっきりしますし、いつ作成されたかが明確になります。

タイトルと日付さえ書き記しておけば、すぐに必要なメモを探し出すこともできます。メモといっても今は手書きのメモは減って、電子的にメモをとることが多くなっていますし、音声入力も増えています。データ検索をする際にもメモの日付はとても重要な役割を果たします。

コツ4:カラーは4色以上使わない

手書きのメモをするとき、カラーマーカーを使うこともおすすめです。会議参加者が発言するのと同時にメモは取られますが、多くの場合、メモされる言葉はキーワードや単語です。膨大な単語がメモ帳に書かれているので、重要度によってマーカーで色をつけておけばすぐに大切なキーワードが見つかります。

例えば、事実は黒色、要点は赤色、アイデアは青色など色分けをしておけば、誰でも情報が簡単に見分けられるようになります。しかしながらあまりにも多くの色を使うと、かえってわかりづらくなってしまいます。

メモで使われるカラーマーカーは最大で3色までと決めておきましょう。文具の蛍光ペンは持ち歩かなければなりませんが、クリックで文字色を変更できるメモツールを使えば便利です。

コツ5:5W1Hを意識する

会議のメモに限らずメモには基本があります。5W1Hを意識することで、情報を整然と整理することができます。5W1Hとは「いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように」を表していて、メモをする時に意識することで、情報の抜けや漏れを効率防ぐことができます。

議事録のメモのフォームに事前に5W1Hの項目を書いておけば、会議当日にもあわてることなく、メモを書きとめることが可能です。同じようなメモを何度もつくるのが面倒であれば、テンプレートとして保存できるメモツールが最適です。

コツ6:余白を作りコメントを書く

メモには、余白としてコメント欄を残しておくのが大切です。後で思い浮かんだアイデアや考えを、そこに追記できるからです。

手書きのメモでは、メモできる場所は紙の大きさ次第ということになってしまいますので、事前に余白を残しておくことがとても重要です。また余白を気にしないで自由にメモをとりたい場合には、手書きではなくて電子的な処理ができるメモツールが最適です。

将来のビジネスに直結するような重要な情報を逃さないために、メモには十分な余白を残しておきましょう。

コツ7:メモは一か所にまとめる

メモは一か所にまとめておくのがコツです。後から一覧で簡単に見返すことができるからです。メモの種類によって保存する場所が異なると、探すのに時間と手間がかかります。そしてメモ同士の関連性もわからなくなるので注意が必要です。

コツ8:新しいページから書き始める

会議のメモは新しいページから書き始める習慣をつけておきましょう。お互いに関連していないようなメモを同じページに書いてしまうと、後から必要な情報を探すのが困難になります。残りのページ数や余白を気にしないでたくさんのメモを残したいのであれば、メモツールの導入が最適です。メモツールを導入すればページ数や余白の制限がなくなるので、思う存分自分のメモを残すことができます。メモに記録されたキーワードは多ければ多いほど役に立ちます。

コツ9:名前や分からないことはカタカナで書く

会議のメモを取る時に一番大変なのが人の名前ではないでしょうか。漢字が得意な人ならば問題はありませんが、全ての漢字を覚えているわけではありません。また名前には複数の漢字の候補がある場合もあります。

聞き取れなかった言葉や人の名前はカタカナで書いておくのが無難なところです。もしもその時に間違った漢字で記入してしまえば、その後も間違った漢字でメールを送ることになるので、相手に不信感を与えてしまいます。

コツ10:メモ帳やノートではなくツールを使う

素早く正確なメモをとるのに一番効果が高いのがメモツールです。メモツールはスマートフォンやパソコンからすぐにメモを書き残すことができます。音声入力ができるので、紙のメモ帳のように余計なスペースが必要ありません。また、メモツールには事前に登録しておいたフォーマットを再利用できるという大きな特徴があります。

会議やオンライン研修など、さまざまなシーンで手軽にご利用いただけます。

録音・文字起こしツールNottaを活用

さらに素早くメモをとりたい場合は、物理的なメモ帳やノートではなくてツールを使うのがおすすめです。 今回ご紹介したいツールは、録音・文字起こしツールNottaです。Nottaをおすすめする理由は、音声入力のスピードが早いことと文字変換精度が良いことです。

Nottaの音声入力では文字起こしをしてくれるだけではなくて、 リアルタイムで音声録音までしてくれます。AIを活用した音声入力には誤変換が付きもので、必ずしも完璧ではありません。誤変換された文字列は前後関係で大抵すぐに判断できますが、どうしても何を書いているのかわからない時もあります。その時にはNottaに記録されている、音声を聞き返すことでチェックができるという大きな利点があります。これで100%完璧な編集が可能になります。

以下、Nottaをおすすめする理由です。

端末やOSの種類を問わずパソコンやスマホで高品質な録音ができる。

多言語に対応するリアルタイム・音声ファイル文字起こしが可能。

Googleカレンダーとの連携でWeb会議に自動参加し録音・文字起こしのタイミングを逃さない。

便利な共有・エクスポート機能がある。

Nottaの使い方は、以下のとおりです。

1.Nottaにログインしたら「録音開始」をクリックします。

2.あとはマイクに向かって話すだけで自動的にメモが作成されます。

3.録音中でも、重要なポイントなどにタグを付けられます。

4.録音を終了したい時は停止ボタンをクリックします。

5.自動的にメモが作成されています。

Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。

議事録メモを作成する際の注意事項

会議の議事録を作るためのメモを取る際には、いくつかの重要な注意点があります。

会議の目的と議題を事前に理解しておく

どの情報が重要で、どの情報をメモすべきかを判断しやすくなるためです。例えばプロジェクトの進捗状況を確認する会議では、完了したタスク、未完了のタスク、新たな課題点などをメモすることが重要です。

議論される内容を簡潔かつ明確に要約する

長々とした説明や個々の意見よりも、合意に至った結論や決定事項、誰が何を行うかというアクションポイントを記録します。「次のプロジェクトミーティングは来週の月曜日」という決定事項があれば、その日程を正確にメモしておきましょう。

重要なキーワードや数字、名前などを中心にメモをとる

話し手が速く話す場合は、キーワードなどだけをメモしておき、後で情報を補完できるようにします。特に専門用語が使われる場合は、必要に応じて後で確認できるように略語を使ってメモしておいてください。

議事録のフォーマット

様々な目的の会議が開催されますが、会議の目的は違っていても会議の内容を記録した議事録の作成は不可欠です。議事録には必ず入れなければならない項目がありますし、議事録を効率よく作成できるテンプレートがたくさんアップロードされています。会議の内容によってテンプレートを切り替えながら効果的な議事録を残すことができます。

入れるべき項目

会議議事録には、必ず入れなければならない項目があります。誰が、何を、いつまでに、どのように進めなければならないかなどを明確にするために、しっかりとした議事録が必要です。

会議の内容を関係者に正確に伝えられる議事録を作成するためには、コツがあります。まずは基本事項からです。

基本事項

会議名称、日時、開催場所、出席者名が基本事項です。出席者名の記入は同じ部署ないなら名前だけです。複数の部署から参加があった場合には、部署名と名前を記入します。また社外から参加があった場合には、会社名と役職と名前を記載しなければなりません。記載の序列があるので注意が必要です。記載は社外、社内の順序ですが、社内では役職の高い順に並べます。

会議概要

まず会議を行う目的と、趣旨を書かなければなりません。その後で会議全体の流れを把握できるような、要点をまとめて掲載します。文章を要約する技術が問われます。また偏見のない公平な目で、議事録を作成しなければなりません。

議論や質疑応答の内容

会議の決定事項がどのような流れで決まったのか、明確にわかるようにしなければなりません。議論の中心点や質疑応答などについて詳細に記述します。会議に参加できなかった人に、疑問や不明点が生じないように配慮します。

決定事項・未決定事項

会議で決まったことと、決まらなかったことをはっきりとさせる必要があります。特に会議の決定事項は、明確に文章で示しておく必要があります。そうしなければ後でトラブルになることがあるからです。会議で決まったことは、会議の目的と趣旨のすぐ後に記載するのが良いです。

次回開催予定

次回会議開催予定はたいていフォーマットの下の方に掲載されますが、それが明確に書かれていることで、次回の会議開催を決定することができるのです。

配布先部署名・議事録作成者名

作成された議事録を配布する部署名と、議事録作成者の所属、氏名を記載します。質問などがあればすぐに答えられる体制をとっておきましょう。

すぐ使える議事録のテンプレート5選

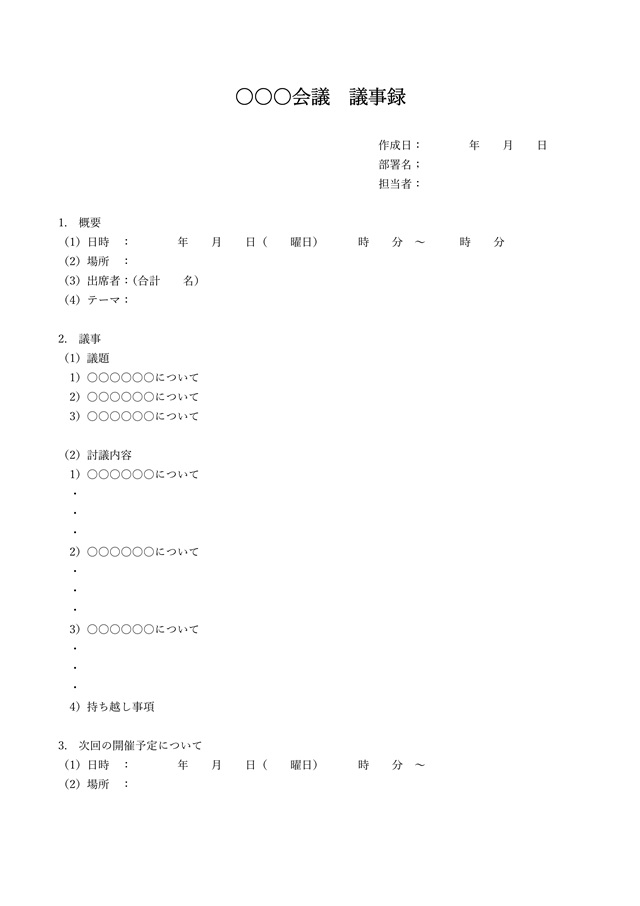

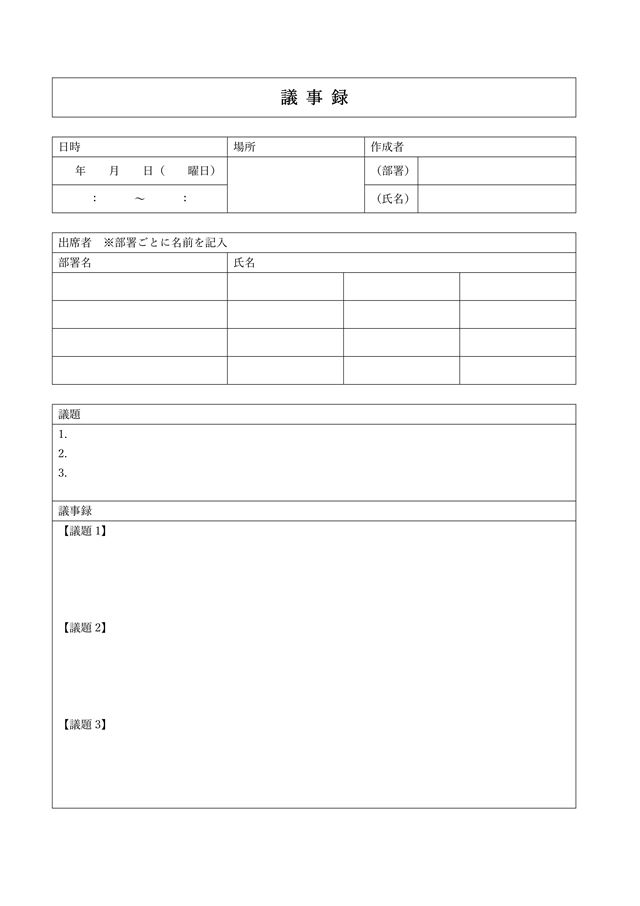

1) 議事録テンプレート 01(ワード・Word)

罫線を一切使わないで、テキストのみで記載するシンプルな議事録です。余分な装飾がないので、圧迫感を感じません。自由にメモをとるような感覚で議事録を作成することができます。あらゆるビジネスシーンで、すぐにこの議事録テンプレートが使えます。

https://templates-navi.com/599

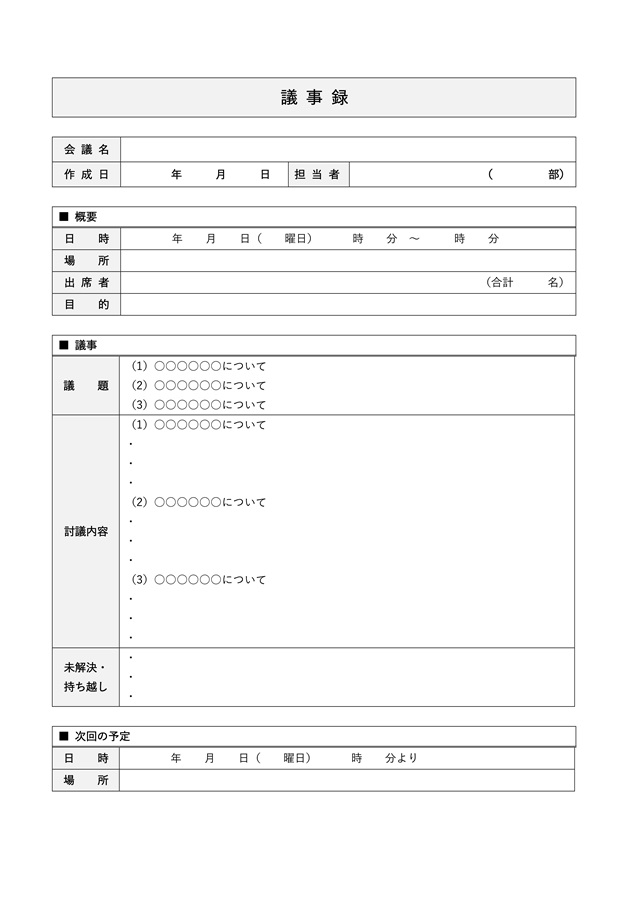

2) 議事録テンプレート 02(ワード・Word)

表形式で情報を整理しながら会議の議事録をまとめることができます。会議の概要、議事が簡単に記録できます。記事の項目では、その内容の大きさにより枠の大きさが自動で調整されるのが特徴です。大きな会議を開催するシーンで活躍できそうです。

https://templates-navi.com/603

3)議事録テンプレート03「汎用的に使えるシンプルな表形式」(ワード・Word)

シンプルな表形式の議事録フォーマットですが、部署ごとに参加者氏名を分けて記載できます。 複数の部署が集まって会議をする時に便利です。会社の規模が大きくて、たくさんの部署を抱えているようなところで利用できます。

https://templates-navi.com/2658

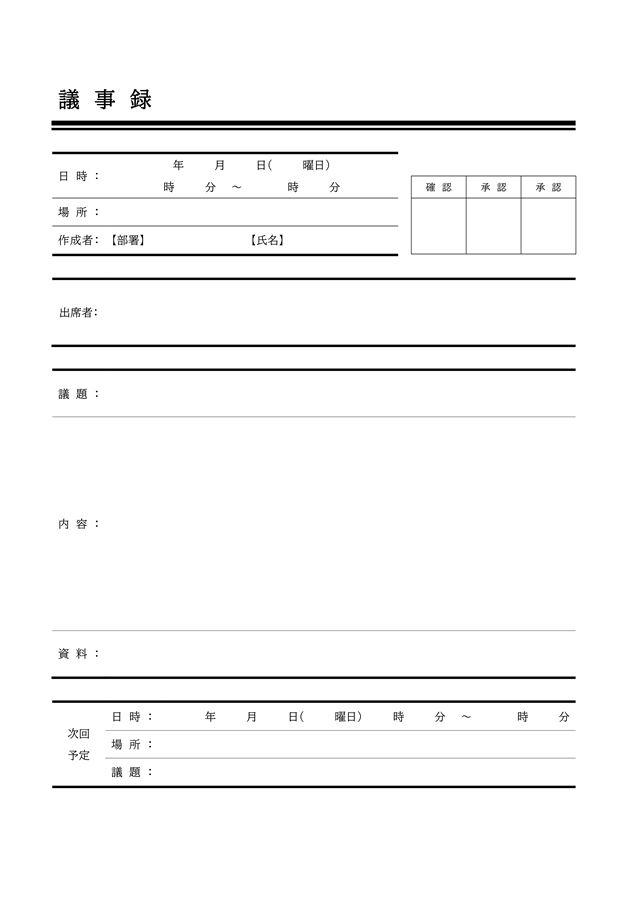

4) 議事録テンプレート04「横罫線のみの表形式」(ワード・Word)

横の罫線だけで構成されているスタイリッシュな議事録フォーマットです。議事録の下の方には次回の打ち合わせについて、日時、場所、議題等を記入出来る欄が設けられているので便利です。ビジネスのあらゆるシーンで活躍できそうです。

https://templates-navi.com/2662

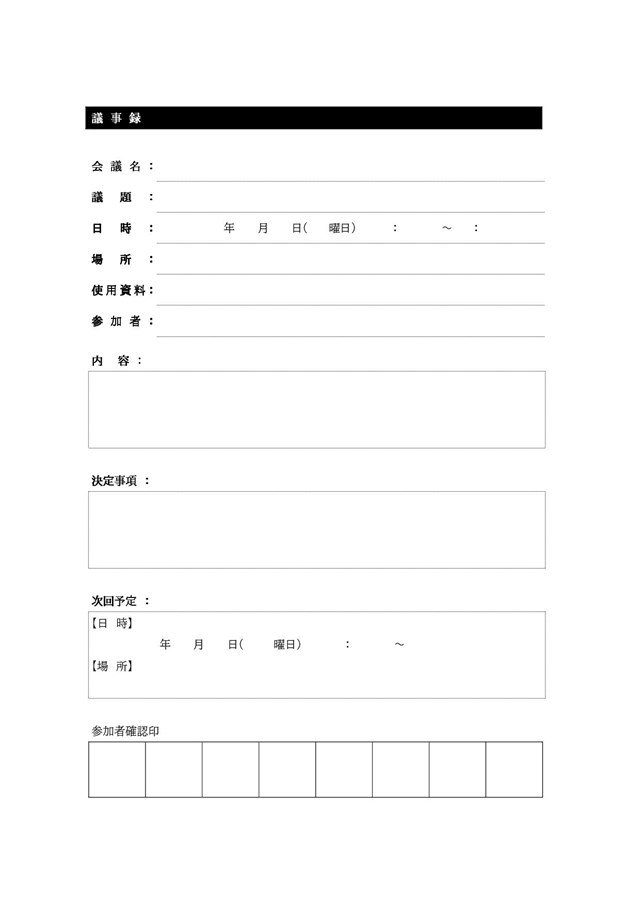

5) 議事録テンプレート05「参加者確認印欄付き」(ワード・Word)

word形式の議事録フォーマットですが、罫線と枠で構成されています。議事録に記入できる内容は会議名、議題、場所、使用資料、参加者、内容、決定事項、次回予定などです。一般的な会議であればすべてのシーンで使えます。

https://templates-navi.com/2785

まとめ

議事録のメモが追いつかない場合は、紙のメモ帳やノートではなくツールを使うという解決策があります。会議の内容全てが録音され、同時に文字起こしされるようなツールとして、Notta文字起こしツールを使いましょう。

とはいえ自動で会議議事録をつくってくれるわけではないので、多少の練習は必要ですが、音声入力の変換スピードが速いのと変換精度が高いのでとても使いやすいツールです。

Googleカレンダーとの連携でWeb会議に自動参加し、録音・文字起こしのタイミングを逃しません。

雑務じゃない!議事録を簡単に作成しよう!

Nottaが選ばれる理由は?

①簡単かつ迅速。最大5時間の音声を数分で文字に変換できます。

②高音質な音声の書き起こし精度は98.86%に達しています。

③国内唯一のZoom/Google Meet/Teams連携で、 社内会議、オンライン授業を文字起こしできます。