おすすめの翻訳検定と選び方|難易度・日程・対策・資格まで完全解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

「翻訳のスキルを証明したいけど、どの検定を受ければいいか分からない」「検定の難易度や対策方法を知って、効率的に合格したい」と考えていませんか。翻訳検定は、プロの翻訳者としての実力を客観的に示すための重要な指標ですが、種類が多く、どれが自分に合っているのか迷ってしまいますよね。

この記事では主要な翻訳検定の特徴を目的別に徹底比較し、それぞれの難易度、試験日程、効果的な学習方法までを網羅的に解説します。未経験の方からさらなるキャリアアップを目指す方まで、あなたの目標達成に最適な検定を見つけるための情報が満載です。

この記事を読めば、翻訳検定に関するあらゆる疑問が解決し、合格に向けた具体的な一歩を踏み出せるでしょう。

翻訳検定とは?国家資格との違いと基礎知識

「翻訳資格」

「認定制度」との関係 翻訳検定は法律で定められた「国家資格」ではなく、民間団体が実施する「民間資格」や「認定制度」の一種です。国が認める国家資格は、特定の業務を行うために必須となる場合が多いです。

一方、翻訳検定はあくまで個人の翻訳スキルを測るための指標です。合格することで客観的なスキルの証明となり、就職や案件獲得の際に有利に働くことがあります。「認定制度」も同様に、特定の団体が基準を設けて能力を認めるものです。翻訳業界には様々な検定や認定制度が存在します。それぞれ目的や評価するスキルが異なるため、自分のキャリアプランに合ったものを選ぶことが重要になります。

翻訳業に検定が役立つ理由

翻訳検定は目に見えない翻訳スキルを客観的に証明し、キャリアアップに繋がるため役立ちます。翻訳という仕事は、完成した訳文だけではその過程や能力が分かりにくいものです。検定に合格していることは、第三者機関が一定のスキルレベルを認めた証拠となります。これにより、クライアントは安心して仕事を依頼できるようになります。

また学習者にとっては、検定合格が明確な目標となります。自分の現在地とゴールがはっきりすることで、学習計画を立てやすくなり、モチベーションを維持する助けとなるでしょう。具体的なメリットは以下の通りです。

客観的な実力証明:ポートフォリオを補完する形で、自身の翻訳能力を具体的に示せます。

学習目標の設定:段階的に上の級を目指すことで、スキルアップの道筋が明確になります。

専門分野のアピール:特定の分野に特化した検定は、その領域での専門性を効果的に訴求できます。

信頼性の向上:クライアントや翻訳会社に対して、安心して仕事を任せられるという信頼感を与えます。

検定取得の主なメリット

翻訳検定を取得する主なメリットは、翻訳者としての信頼性を高め仕事の機会を増やす点にあります。検定は、あなたの翻訳スキルを客観的な形で証明してくれます。これにより、クライアントや翻訳会社からの信頼を得やすくなるでしょう。また、自分の現在の実力を把握し、今後の学習計画を立てる上での良い指針にもなります。

さらに難易度の高い検定に合格すれば、それが自身の高い能力の証明となります。その結果より良い条件の仕事を受けられたり、報酬の交渉を有利に進めたりできる可能性も生まれます。検定取得は、翻訳者としてのキャリアを築く上で多くの利点をもたらすのです。

信頼性が高まる

検定合格は、翻訳の品質が一定の水準に達していることの客観的な証明となり、信頼性を高めます。クライアントが翻訳者を選ぶ際、その実力を正確に判断するのは簡単ではありません。実績やサンプルと合わせて検定の合格実績が提示されると、それは客観的な評価基準として機能します。

特に業界で広く認知されている検定であれば、その効果はさらに大きくなります。第三者による評価があることで、クライアントは安心して仕事を依頼できるのです。この信頼が、継続的な関係構築への第一歩となります。

受注機会が増える

検定に合格していると、応募できる案件の幅が広がり受注機会の増加に繋がります。翻訳会社の中には、翻訳者を登録する際の条件として、特定の検定合格を求めている場合があります。またクラウドソーシングサイトなどで仕事を探す際も、プロフィールに合格実績を記載することで、他の応募者との差別化を図ることが可能です。

スキルを客観的に示せるため、発注者の目に留まりやすくなります。未経験から翻訳の仕事を始めたい人にとっても、実務経験を補うアピール材料として検定は有効に機能するでしょう。

学習の指針になる

検定は、現在の自分の実力と目標とするレベルとの差を測るための、具体的な物差しとして機能します。漠然と「翻訳が上手くなりたい」と考えるよりも、「次の試験で〇級に合格する」という明確な目標がある方が、学習は進めやすいです。検定の出題範囲や評価基準を知ることで、自分に何が足りないのかが具体的に見えてきます。

弱点が分かれば、そこを重点的に学習することで効率的にスキルアップが図れます。このように検定は学習のモチベーションを維持し、計画的に実力を伸ばしていくための道しるべとなるのです。

報酬の交渉材料にできる

上位級や専門性の高い検定への合格は、自身の高いスキルを証明し、報酬アップの交渉を有利に進めるための材料になります。特に合格率が低く難関とされる検定や、特定の専門分野(医療や特許など)の検定は、保有している翻訳者が少ないため希少価値が高いです。実務での実績と合わせて、こうした検定の合格実績を提示することで、自分の市場価値を具体的に示すことができます。

クライアントに対して、より高い品質の翻訳を提供できる根拠として示すことが可能です。その結果、標準的な単価よりも高い報酬での契約に繋がる可能性が生まれます。

目的別・分野別のおすすめ翻訳検定

| 検定名 | 主な目的・分野 | 特徴・評価ポイント | 難易度(目安) | 受験方式・頻度 |

|---|---|---|---|---|

| JTF ほんやく検定 | 実務翻訳 全般 | 業界認知度が高い。 ビジネス、科学技術、医学など幅広い分野の総合的な実務能力を評価。 1級〜3級までレベル分けされている。 | 高 (特に1級は合格率数%と超難関) | 在宅オンライン 年2回(夏・冬) |

| 知的財産翻訳検定 | 特許・知財 分野 | 特許明細書(特にクレーム)の翻訳に特化。 専門用語の正確性、技術・法律面の理解度を厳しく評価。 | 非常に高い (専門知識が不可欠) | 在宅オンライン 年1〜2回 |

| 翻訳実務検定 (TQE®) | 品質証明・トライアル | 翻訳会社(サン・フレア)の採用試験(トライアル)に相当。 プロの「納品品質」に達しているかを評価。 合格(B級以上)で翻訳者登録が可能。 | 非常に高い (プロの採用基準) | 在宅(課題提出) 年4回 |

| JTA公認翻訳専門職 資格試験 | 総合的な職能認定 | 翻訳スキルに加え、職業倫理、ビジネスマナー等も評価。 合格すると「JTA公認翻訳専門職」の称号が得られる。 | 高い (評価範囲が非常に広い) | 会場+オンライン 年1回 |

| TOEIC® / TOEFL® など | 基礎語学力の補完 | 翻訳スキルを直接測るものではない。 基礎的な語学力を示す「参考指標」として有効(例:TOEIC 900点以上など)。 | (翻訳の難易度とは異なる) | (各試験による) |

実務翻訳全般で評価を得たい → JTF ほんやく検定

幅広い分野の実務翻訳で通用するスキルを証明したい場合、「JTF ほんやく検定」が最もおすすめです。この検定は日本翻訳連盟(JTF)が主催しており、翻訳業界での認知度が非常に高いという特徴があります。特定の専門分野に偏ることなく、ビジネス文書や技術マニュアル、広報資料など実務で扱う機会の多い文章の翻訳能力を総合的に評価します。

そのためこれからプロの翻訳者を目指す人や、特定の専門分野をまだ決めていない人にとって、自分の実力を測りアピールするための最適な検定といえるでしょう。

対応言語・出題分野・出題形式(実務/メディカル等)

「JTF ほんやく検定」は主に英語と日本語間の翻訳能力を測り、多彩な専門分野から科目を選択できます。試験は日英翻訳と英日翻訳に分かれており、それぞれ複数の科目から選択する形式です。出題分野には「政経・社会」「科学技術」「医学・薬学」「金融・経済」「情報技術」などがあり、自分の得意分野や目指したいキャリアに合わせて受験できます。

試験形式は、指定された原文を翻訳する実技試験です。実務に近い形で、正確さや表現力が問われます。

級別のレベル感(1級/2級/3級):評価基準と合格率の目安

級が上がるにつれて、より専門的で高品質な訳文を作成する能力が求められ、難易度も格段に上がります。

3級:翻訳の基礎的なスキル(文法、語彙、正確さ)が身についているレベル

2級:商品として通用するレベルの訳文を作成できる実務能力

1級:プロとして即戦力となる高度な翻訳スキルと専門知識を持つレベル

合格率は級によって大きく異なり、特に1級は数パーセントと非常に難関です。まずは3級や2級から挑戦し、段階的にステップアップを目指すのが一般的です。

受験方式・受験料・実施頻度・申込方法

試験は在宅でのオンライン受験が可能で、年に2回実施されます。「JTF ほんやく検定」は、自宅などのパソコンからインターネット経由で受験する方式です。そのため、全国どこからでも挑戦できるのが大きなメリットです。試験は例年、夏と冬の年2回実施されています。

受験料は、選択する言語方向(英日/日英)や科目数によって異なります。申し込みは公式サイトから行いますが、受付期間が限られているため、事前にスケジュールを確認し、余裕をもって手続きを済ませることが大切です。

特許・知財分野で専門性を示したい → 知的財産翻訳検定

特許翻訳の専門家としてのキャリアを目指すのであれば、「知的財産翻訳検定」の受験が最適です。この検定は特許明細書や審査過程で交わされる文書など、知的財産に関連する専門文書の翻訳スキルを特化して評価します。特許翻訳は、法律的な正確さと技術的な理解の両方が求められる非常に専門性の高い分野です。

そのためこの検定に合格することは、特許翻訳者として必要な高度な能力を持っていることの強力な証明となります。この分野での就職や案件獲得において、大きなアドバンテージになるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 特徴 | 特許明細書やクレームといった、知的財産関連の文書翻訳に特化しています。 |

| 評価観点 | 専門用語の正確な使用、特許特有の言い回しの理解、権利範囲を定めるクレームの解釈能力などが評価されます。 |

| 対象者 | プロの特許翻訳者を目指す人や、企業の知財部などで翻訳スキルを証明したい人に適しています。 |

| 言語 | 主に英語、中国語と日本語の言語ペアが対象となります。 |

技術・特許明細書の特性と採点観点(クレーム/用語統一)

この検定では、権利範囲を定義する「クレーム」の正確な訳出と、文書全体での厳密な用語統一が極めて重視されます。特許文書の翻訳では、一つの単語の選択ミスが発明の権利範囲の解釈に大きな影響を与えかねません。そのため採点においては、技術内容の正しい理解はもちろんのこと、法律文書としての正確性が厳しく評価されます。

特に発明の核心部分であるクレームを論理的に正しく翻訳する能力は必須です。また文書内で同じ技術や部品を指す用語が一貫して使われているかどうかも、重要なチェックポイントとなります。

難易度・合格ラインの目安

扱う分野の専門性が非常に高いため、検定全体の難易度は高いといえます。合格ラインは級や試験の回によって変動しますが、高得点を獲得するには、翻訳スキルに加えて特許法や各技術分野に関する深い知識が不可欠です。特に1級などの上位級は、現役の特許翻訳者であっても合格が難しいとされる難関です。

合格を目指すには、過去問題の研究はもちろん、実際の特許明細書を数多く読み解くなど、十分な学習時間と実務に近い経験を積むことが合格への鍵となります。

受験方式・受験料・実施頻度・申込方法

オンラインでの在宅受験が基本となり、年に1回から2回実施されるのが一般的です。「知的財産翻訳検定」も、自宅のパソコンを使って受験するオンライン形式が主流となっています。これにより、場所的な制約なく試験に臨むことが可能です。実施頻度は級によって異なりますが、年に1〜2回程度です。

受験料は級ごとに設定されており、公式サイトで最新の情報を確認する必要があります。申し込みも公式サイト上で行い、指定された期間内に手続きを完了させなければなりません。受験を検討する際は、まず公式の受験要項に目を通しましょう。

品質証明・スクリーニングを受けたい → 翻訳実務検定(TQE®)

翻訳会社サン・フレアが実施する「翻訳実務検定(TQE®)」は、プロとしての採用試験(トライアル)に近い実践的な検定です。この検定の最大の特徴は、単にスキルを測るだけでなく、合格者が翻訳会社サン・フレアに翻訳者として登録できるチャンスがある点です。そのため、試験内容は実際の業務を想定したものであり、プロとしての適性を評価する「スクリーニング(選抜試験)」としての性格が非常に強いです。

自分の翻訳がプロの現場で通用するのかを試したい人や、翻訳会社への登録を目指している人にとって、挑戦する価値の高い検定といえます。

評価スキーム(品質基準・トライアル的位置づけ)

この検定では、実際の仕事でクライアントに納品できる品質基準に達しているかが厳しく評価されます。TQE®は、翻訳会社の採用トライアルと同じ位置づけと考えるべきです。そのため原文を正しく翻訳できているかという正確性はもちろん、クライアントからの指示(スタイルガイドなど)を遵守できているか、自然で読みやすい訳文になっているかなど、総合的な品質が問われます。

合格するということは、プロの翻訳者として実務をこなす能力があると認められたことと同義です。したがって、合格は実務能力の直接的な証明に繋がります。

難易度・合格ラインの目安

プロの翻訳者としての採用基準で評価されるため、難易度は非常に高いです。合格率は公表されていませんが、一般的に翻訳会社のトライアルの合格率は10%未満とも言われており、TQE®も同等かそれ以上に厳しい試験だと考えられます。評価はAからEまでの5段階で行われ、B以上の評価を得ることで合格となります。

表面的な知識やテクニックだけでは合格は難しく、プロとしての実力がなければ突破できない、非常にシビアな試験です。十分な準備と覚悟をもって臨む必要があります。

受験方式・受験料・実施頻度・申込方法

試験は在宅で受験する形式で、年に4回実施されるため挑戦の機会が多いのが特徴です。受験者は申し込み後に送られてくる課題を、指定された期間内に翻訳して提出します。年に4回(2月、5月、8月、11月)実施されており、他の検定と比較して受験のチャンスが多い点はメリットです。

受験料は、選択する専門分野(医薬、特許、金融など)によって異なります。申し込みは公式サイトから行います。自分の専門分野やスケジュールに合わせて、計画的に受験の準備を進めることが可能です。

総合的な職能認定を目指す → JTA公認翻訳専門職資格試験

「JTA公認翻訳専門職資格試験」は、翻訳スキルだけでなく、職業倫理やビジネスマナーまで含めた総合的な能力を認定する資格です。この資格は日本翻訳協会(JTA)が認定するもので、単なる翻訳技術の評価にとどまりません。「翻訳専門職(Certified Professional Translator)」としてふさわしい人物かを、多角的な視点から評価します。

合格者には「JTA公認翻訳専門職」の称号が与えられ、プロフェッショナルとしての高い信頼性を証明できます。翻訳を生涯の仕事として真剣に考えている人にとって、自身の総合的な能力とプロ意識を示すための目標となる資格です。

評価範囲:翻訳の実務スキル、専門知識、PCスキル、ビジネスマナー、職業倫理など、非常に広範囲にわたります。

目的:翻訳者の社会的地位の向上と、プロフェッショナルとして信頼できる能力の認定を目指しています。

特徴:合格すると「JTA公認翻訳専門職」という公式な称号を使用でき、名刺などにも記載できます。

対象者:プロの翻訳者として、技術面だけでなく倫理面も含めた総合的な信頼性を獲得したい人に最適です。

認定の範囲・評価軸(倫理・実務スキル)

この試験の評価軸は、翻訳を正確に行う「実務スキル」と、プロとして守るべき「職業倫理」の二本柱で構成されています。試験では専門分野の文章を的確に翻訳できるかという実務能力が問われるのはもちろんのことです。それに加えて、クライアント情報の守秘義務や納期遵守、著作権への配慮といったビジネスパーソンとして当然守るべき規範を理解しているかも評価の対象となります。

単に語学ができるだけでなく、信頼して仕事を任せられるプロフェッショナルとしての資質を総合的に測る試験といえるでしょう。

難易度・合格ラインの目安

評価される範囲が非常に広いため、総合的な対策が必須となり難易度は高いです。この試験は、翻訳テクニックや語学力だけを磨いていても合格できません。翻訳業界の慣習やビジネスマナー、情報セキュリティに関する知識など、プロの翻訳者として活動する上で必要となる幅広い教養が求められます。

合格ラインに達するには、ある程度の実務経験を積みながら、翻訳という仕事を取り巻く環境について深く理解を深める必要があります。付け焼き刃の知識では対応が難しい、骨太な試験です。

受験方式・受験料・実施頻度・申込方法

試験は年に1回、会場での筆記試験とオンライン試験を組み合わせて実施される形式です。主に知識を問う選択式の1次試験と、翻訳の実技を評価する2次試験で構成されています。実施は年に1回のため、不合格になると次の挑戦は1年後となります。計画的な準備が極めて重要です。

受験料は他の検定と比較すると高額な傾向にありますが、それだけ資格の価値が高いともいえます。申し込みや詳細な日程については、日本翻訳協会の公式サイトで確認し、早めに準備を始めることをお勧めします。

語学力の補完指標として活用 → TOEIC/TOEFL/IELTS など

TOEIC® L&R TESTなどの一般的な語学力テストは、翻訳スキルを直接証明するものではありませんが、基礎的な語学力を示す補完的な指標として有効です。翻訳検定が「原文を理解し、適切な訳文を作成する能力」を測るのに対し、TOEIC®などは「語学の運用能力(読む・聞くなど)」を測るテストです。

役割は異なりますが、特に翻訳の実務経験が少ない場合、高いスコアは語学力のポテンシャルを示す客観的なデータとなります。翻訳検定の合格実績と併せて提示することで、語学の基礎力と専門的な翻訳スキルの両方をバランスよくアピールすることが可能になります。

実務翻訳での位置づけとスコア目安

これらのテストはあくまで基礎語学力の参考指標であり、スコアの高さが翻訳のうまさに直結するわけではないと認識されています。

実務翻訳の世界では、応募の際の目安として「TOEIC® L&R TEST 900点以上」が一つのスタートラインと見なされることも少なくありません。しかし、これは十分条件ではなく、必要条件の一つに過ぎないのです。

重要なのはその語学力を土台として、いかに正確で分かりやすい翻訳ができるかというスキルです。翻訳検定の結果と組み合わせることで、語学力と実践的な翻訳スキルの両方を効果的にアピールできます。

翻訳検定の最新情報の調べ方

年間スケジュールの見方(受付開始~結果通知まで)

公式サイトの年間スケジュールを確認し、申込受付期間から結果通知までの流れを把握しておくことが重要です。多くの翻訳検定では、公式サイトに年間の試験日程が掲載されています。まず確認すべきは「申込受付期間」です。この期間を逃すと、その回の試験は受験できません。次に「試験日」、そして「結果発送日」や「合格発表日」が続きます。

申し込みから結果を受け取るまでには、数ヶ月かかるのが一般的です。自分の学習計画やキャリアプランと照らし合わせ、どのタイミングで受験するのが最適か、逆算してスケジュールを立てるようにしましょう。

オンライン/会場・PC環境・受験要件

受験形式がオンラインか会場かを確認し、特にオンラインの場合はPCの動作環境や要件を事前にチェックすることが不可欠です。近年は在宅で受けられるオンライン形式の検定が増えていますが、会場での筆記試験を実施する検定もあります。自分の受けやすい形式かを確認しましょう。オンライン受験の場合、主催者が指定するPCのOSやソフトウェア、インターネット環境などの要件を満たしている必要があります。

| 確認事項 | オンライン受験での注意点 |

|---|---|

| OS・ブラウザ | 指定されたバージョンに対応しているか確認します。 |

| セキュリティソフト | 試験中に一時的に停止を求められる場合があります。 |

| 入力システム(IME) | 特定のIMEが推奨または必須となることがあります。 |

| 通信環境 | 安定したインターネット接続が不可欠です。 |

| その他 | 試験用のソフトウェアのインストールが必要な場合もあります。 |

これらの要件を満たしていないと、当日トラブルに見舞われ実力を発揮できない可能性があります。必ず事前に公式サイトの案内を熟読し、準備を整えておきましょう。

再受験ポリシー・級別の受験順序

不合格だった場合の再受験ルールと、下の級から順番に受ける必要があるかどうかのポリシーを確認しておくべきです。多くの検定では、一度不合格になっても次回以降の試験で再挑戦が可能です。しかし、検定によっては、同じ級を連続して受験できないなどの規定があるかもしれません。

また級が設定されている試験の場合、「3級に合格しないと2級は受験できない」といったルールがあるかどうかも重要です。これらのポリシーは検定によって異なります。いきなり上位級に挑戦できるのか、それとも段階的にステップアップする必要があるのかを事前に知っておくことで、効率的な受験計画を立てられます。

公式サイトでの最新日程・要項確認の手順

公式サイトのトップページや「検定試験」といった専用ページから、最新の試験要項(募集要項)を探して確認するのが基本手順です。まず、Googleなどの検索エンジンで「(検定名) 公式」と検索し、公式サイトにアクセスします。サイトのトップページに、次の試験日程に関する案内やリンクが掲載されていることが多いです。見つからない場合は、「検定試験のご案内」「受験概要」といったメニューを探しましょう。

そこから最新の「試験要項」や「募集要項」のPDFファイルなどをダウンロードできます。その文書に、日程、受験料、申込方法、注意事項など、受験に必要な全ての情報が記載されています。

翻訳検定の難易度・レベル感

3級:基礎的な実務力の証明(用語統一・スタイル遵守)

3級レベルは、翻訳の基本的なルールを理解し、指示に沿って正確な作業ができる能力の証明となります。このレベルでは、難しい表現力よりも原文の意味を正しく理解し、誤訳なく訳文に反映できるかが重視されます。また指定された用語集やスタイルガイドに従って、用語の統一や表記のルールを守るといった、実務の基本動作ができるかも評価のポイントです。

プロの翻訳者としてキャリアをスタートするための、基礎体力が備わっていることを示すレベルといえます。未経験から翻訳者を目指す人が、最初に目標とすべき段階です。

2級:実務投入レベル(情報検索力・領域知識・整合性)

2級レベルは、クライアントから受けた仕事を独力で完成させられる、プロとしての実務能力が求められます。この段階では単に正確に訳すだけでなく、より自然で分かりやすい文章を作成する表現力が問われます。知らない単語や背景知識が出てきた際に、信頼できる情報源を使って自分で調べ、訳文に反映させる「リサーチ力」も不可欠です。

情報検索力:専門用語や背景情報を、ウェブサイトや文献で効率的かつ正確に調べる能力。

領域知識:担当する分野(IT、医療など)に関する一定の知識と理解。

整合性:文書全体で、文体や専門用語の使われ方に一貫性があり、論理的な矛盾がないこと。

これらのスキルを駆使して、商品として通用する品質の訳文を安定して作成できるのが2級のレベル感です。

1級:即戦力・専門性(訳文設計・論理構成・品質安定)

1級レベルは、非常に高度な専門性と翻訳スキルを持ち、どんな難しい案件でも安定して高品質な成果を出せる、トップクラスの翻訳者であることを証明します。このレベルに達すると、原文の意図を深く理解した上で、読者にとって最も効果的な訳文は何かを自ら設計し、構築する能力が求められます。

文章の論理構成を的確に捉え、背景にある文化や文脈まで考慮した、質の高い翻訳ができるレベルです。クライアントの期待を上回る付加価値を提供できる、まさに「即戦力」のプロフェッショナルです。合格は非常に困難ですが、その分、キャリアにおいて絶大な信頼と評価を得られます。

よくある失点ポイント(訳抜け/誤訳/不統一/根拠不足)

検定試験で失点に繋がりやすいのは、ケアレスミスに起因する基本的な誤りです。これらのミスは、翻訳のスキルレベルに関わらず起こり得ます。特に試験という限られた時間の中では、焦りから見落としが増えがちです。訳文が完成した後に、これらのポイントを意識して見直しを行うことが、合格の可能性を高める上で非常に重要になります。

| 失点ポイント | 具体的な内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 訳抜け | 原文にある単語や一文が、訳文から抜け落ちてしまうこと。 | 見直しの際に、原文と訳文を一段落ずつ照合する。 |

| 誤訳 | 単語や文脈の解釈を間違え、原文とは異なる意味の訳文にしてしまうこと。 | 辞書や資料で意味を再確認する。思い込みで訳さない。 |

| 不統一 | 文書内で同じ用語の訳し方が異なっていたり、「ですます」と「である」調が混在したりすること。 | 用語集を作成し、見直しの際にチェックリストで確認する。 |

| 根拠不足 | 専門用語の訳語選択に、客観的な根拠が示せないこと。 | なぜその訳語を選んだのか、参照した資料などを基に説明できるようにしておく。 |

翻訳検定の対策方法

過去問の入手先と活用法(時間配分・見直し手順)

過去問は公式サイトや市販の問題集で入手し、本番と同じ時間配分で解いて見直し手順を確立するために活用します。多くの検定主催団体は、公式サイトで過去の問題を公開していたり、公式問題集を販売したりしています。まずはこれらを入手し、問題の傾向や難易度を把握することが対策の第一歩です。

活用法のポイントは、必ず時間を計って解くことです。本番で時間が足りなくならないよう、翻訳作業と見直し作業にそれぞれどのくらいの時間をかけるか、自分なりのペース配分を見つけ出します。解き終わった後は、解答例と自分の訳文を比較し、どこが違ったのか、なぜそのように訳すべきなのかを徹底的に分析することが重要です。

用語集・スタイルガイドの作り方(版管理/更新ルール)

Excelやスプレッドシートを活用し、自分専用の用語集とスタイルガイドを作成・更新していくことが、訳文の品質を安定させる鍵です。用語集とは、専門用語や頻出単語について、原文と訳語をペアで記録したリストのことです。スタイルガイドは、「数字は半角」「読点には『、』を使う」といった表記ルールをまとめたものです。これらを作成することで、翻訳の一貫性を保ち、ケアレスミスを防ぎます。

用語集の作り方:分野別(例:IT、医療)にシートを分け、「原文」「訳語」「出典」「備考」などの項目を作ります。

スタイルガイドの作り方:「表記ルール」「禁止表現」「記号の使い方」などの項目を立て、自分なりのルールを追記していきます。

版管理と更新:ファイル名に日付を入れる(例:用語集_20251007.xlsx)などして版を管理し、新しい知識を得るたびに追記・修正するルールを決めましょう。

自分だけのデータベースを育てていくことが、長期的に見て大きな力となります。

リサーチ力を高める情報の探し方(一次情報優先)

リサーチ力を高めるには、企業の公式サイトや公的機関の発表など、信頼性の高い「一次情報」を優先的に探す習慣をつけることが重要です。翻訳作業では、未知の専門用語や背景知識を調べる場面が頻繁にあります。その際に、個人のブログや信憑性の低いまとめサイトを参考にしてしまうと、誤訳の原因になりかねません。常に、情報の発信元はどこかを確認する癖をつけましょう。

ある製品に関する翻訳であれば、そのメーカーの公式サイトや公式マニュアルが最も信頼できる情報源です。法律に関する内容であれば、官公庁のウェブサイトを参照します。こうした一次情報にあたる訓練を日頃から行うことで、リサーチの精度とスピードが向上します。

分野別トレーニング

自分が目指す専門分野に特化したトレーニングを行うことが、検定合格および実務での成功に繋がります。翻訳と一口に言っても、分野によって求められる知識や特有の表現は大きく異なります。過去問や市販の教材を使い、自分が受験する分野、あるいは将来仕事にしたい分野の文章を数多く翻訳する練習を積み重ねることが大切です。以下に分野別のトレーニングのポイントを挙げます。

| 分野 | トレーニングのポイント |

|---|---|

| 医薬 | 医薬品医療機器等法(薬機法)などの関連法規を理解し、正確性が最優先される専門用語の扱いに慣れる。 |

| IT | 最新の技術トレンドを常に追いかけ、簡潔で分かりやすい表現を心がける。外資系企業のプレスリリースなどが良い教材になる。 |

| 機械 | 製品マニュアルなどを参考に、構造や動作を正確に伝える表現を学ぶ。図やイラストと文章の対応関係を意識する。 |

| 法務 | 契約書特有の言い回しや法律用語を学ぶ。原文の権利義務関係を正確に訳文に反映させる訓練を行う。 |

| 特許 | 特許請求の範囲(クレーム)の独特な構文に慣れる。技術理解と法律理解の両面からアプローチする。 |

医薬

医薬分野の翻訳トレーニングでは、何よりも正確性と、関連法規への準拠が求められます。この分野では一つの誤訳が人の健康や生命に影響を及ぼす可能性があるため、極めて高い正確性が要求されます。厚生労働省や医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトで公開されているガイドラインや、医学論文などを読み解き、専門用語の正しい使い方を学びましょう。

また医薬品の広告表現などを規制する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に関する知識も不可欠です。

IT

IT分野のトレーニングでは、技術の速い変化に対応し、簡潔で分かりやすい表現を身につけることが重要です。IT業界は新しい技術やサービスが次々と生まれるため、常に最新の情報を収集する姿勢が欠かせません。海外のテクノロジー系ニュースサイトや、企業の技術ブログなどを日常的に読む習慣をつけましょう。

またIT分野の文章、特にユーザーマニュアルなどでは、誰が読んでも直感的に理解できるような、シンプルで明快な表現が好まれます。専門用語を多用するのではなく、平易な言葉で説明する訓練が有効です。

機械

機械分野のトレーニングでは、製品の構造や動作を正確に理解し、それを誤解なく伝える表現力を養うことが中心となります。トレーニングの教材としては、実際の製品マニュアルや仕様書が最適です。図やイラストと文章がどのように対応しているかを確認しながら、部品の名称や動作のプロセスを正確に訳出する練習をします。

特に安全に関する警告や注意書きは、ユーザーの安全を確保する上で極めて重要です。曖昧な表現を避け、誰が読んでも一義的にしか解釈できないような、明確な文章を作成する能力が求められます。

法務

法務分野のトレーニングでは、契約書特有の言い回しや法律用語に慣れ、権利や義務の関係を正確に訳出するスキルを磨きます。契約書などの法務文書には、「Notwithstanding(~にもかかわらず)」「hereby(本契約により)」といった、日常では使われない独特の表現が多く登場します。これらの定型表現を学び、文脈に応じて正しく使えるようになることが第一歩です。

最も重要なのは、原文で定められている当事者間の権利と義務の関係を、訳文で正確に再現することです。一つの単語の違いが、契約の解釈に大きな影響を与える可能性があるため、細心の注意が求められます。

特許

特許分野のトレーニングでは、技術内容の深い理解と、特許請求の範囲(クレーム)に代表される独特の構文への習熟が鍵となります。特許翻訳は、技術文書と法律文書の二つの側面を併せ持ちます。まずは、発明の内容を技術的に正しく理解する能力が必要です。その上で発明の権利範囲を定義する最重要部分である「クレーム」を、論理的に破綻なく翻訳するスキルを鍛えます。

実際の特許公報などを教材にして、一つの文が非常に長くなる独特の文章構造に慣れるとともに、特許法に関する基礎知識を身につけることも重要です。

学習を効率化するツール活用術

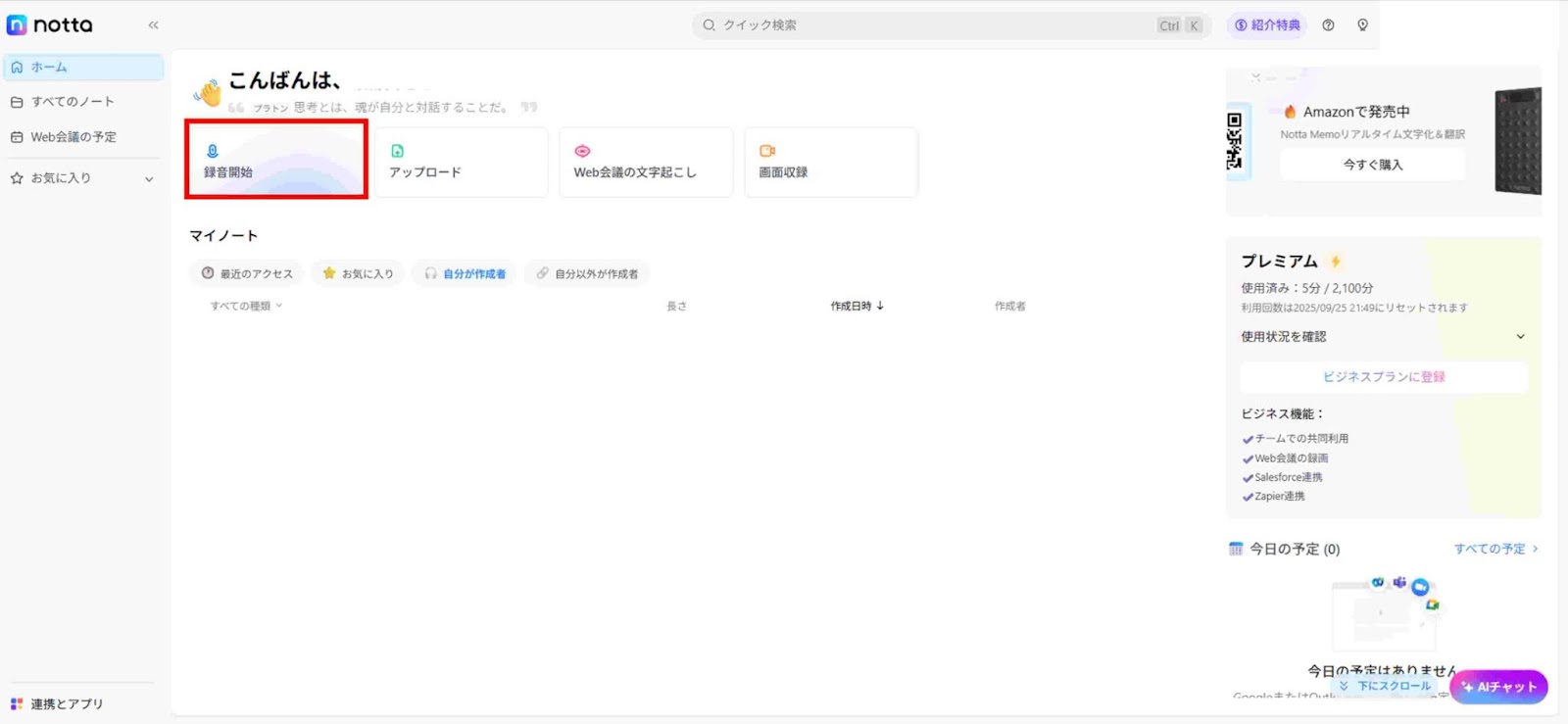

Nottaとは

Nottaは、AIを活用して音声やテキストデータを自動で文字起こし・要約・翻訳できるサービスです。会議の録音やインタビュー、動画ファイルなどから高精度でテキストを抽出し、議事録や記事の作成を効率化できます。翻訳機能も搭載しており、多言語のコンテンツを扱う際に役立ちます。

リアルタイムでの文字起こしや、多様なファイル形式(音声、動画、PDF)からのデータ抽出が可能です。AIによる要約機能を使えば、長文のコンテンツから要点を素早く把握できます。 無料プランのほか、使用量に応じた複数の有料プランが用意されていますので、気になる方は公式ホームページから試してみてください。

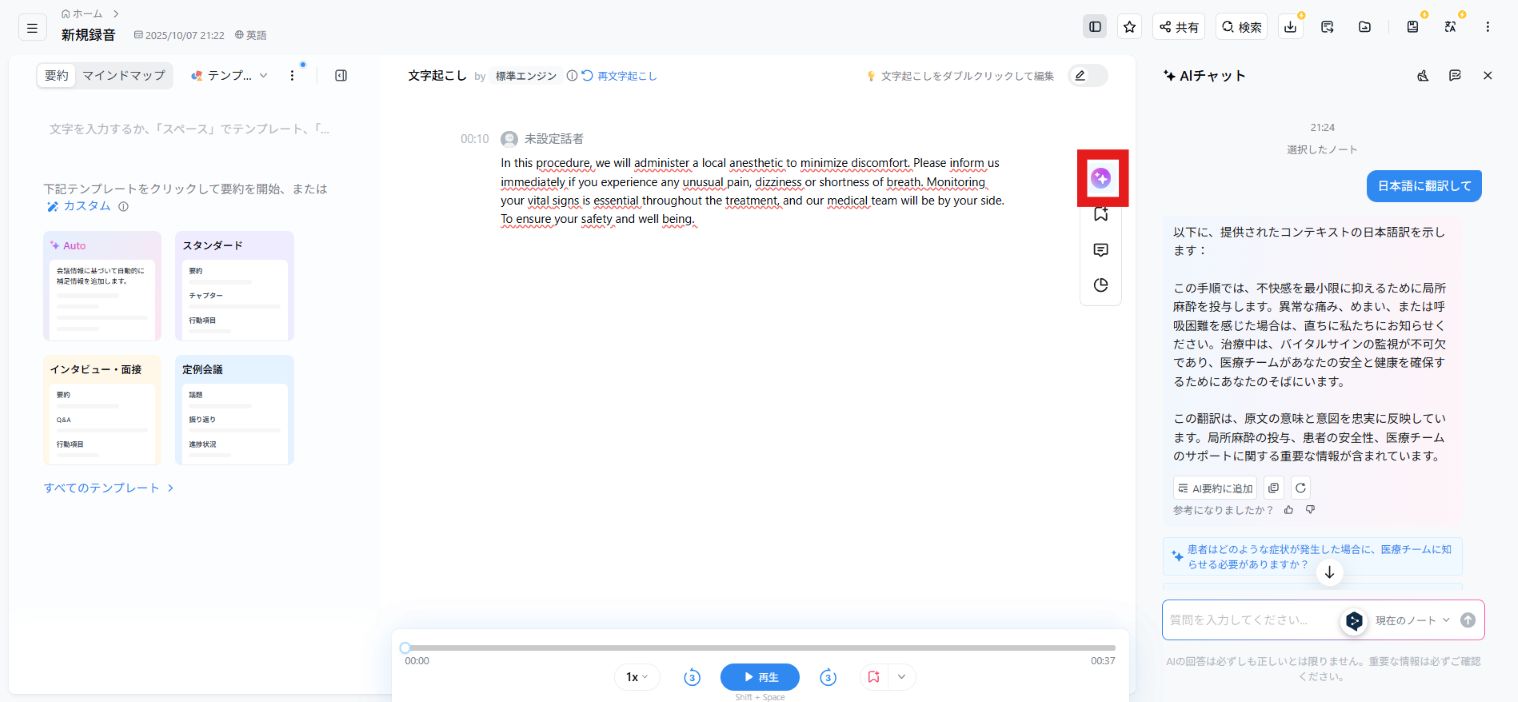

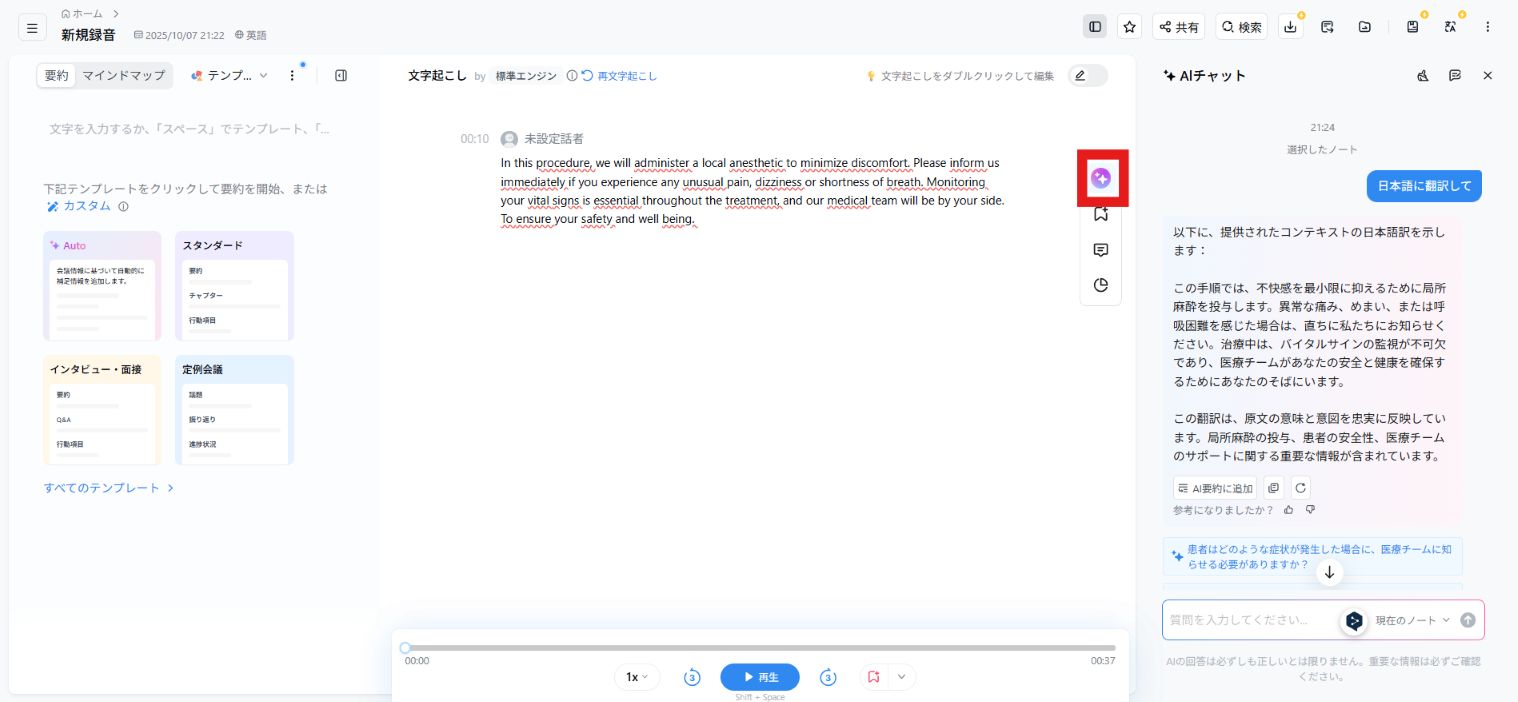

音声から翻訳

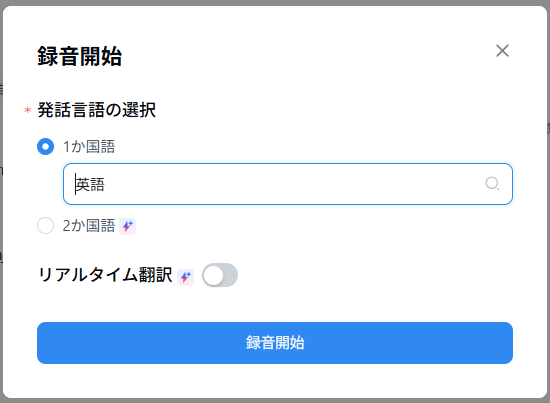

Nottaを使えば、自分が話している音声や発音練習などの音声を瞬時に日本語へ翻訳できます。手順は以下のとおりです。

Nottaにアクセスし「録音開始」とクリック

音声を設定し「録音開始」をクリック

文字起こしが終わったら「AIチャット」ボタンから「日本語に翻訳して」と指示をするだけです

データから翻訳

Nottaにアクセスし「アップロード」をクリック

翻訳したい音声データをアップロード

発話言語と話者識別を選択し「アップロード」をクリック

文字起こしが終わったら「AIチャット」ボタンから「日本語に翻訳して」と指示をするだけです

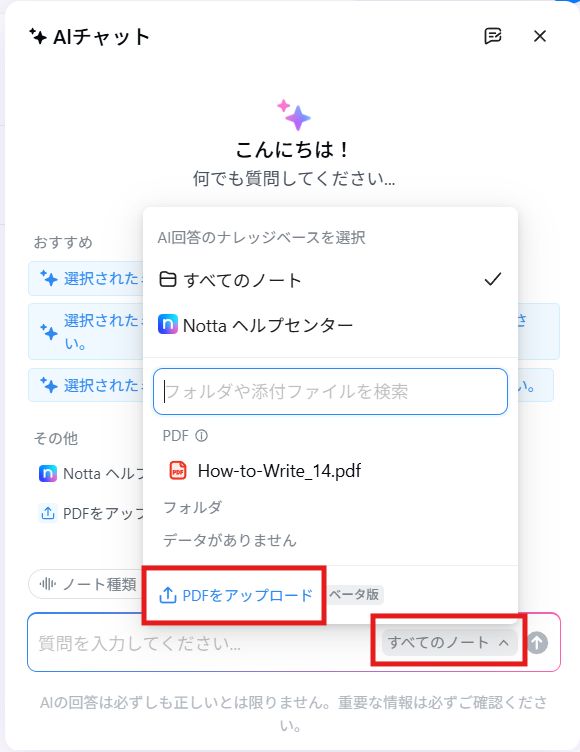

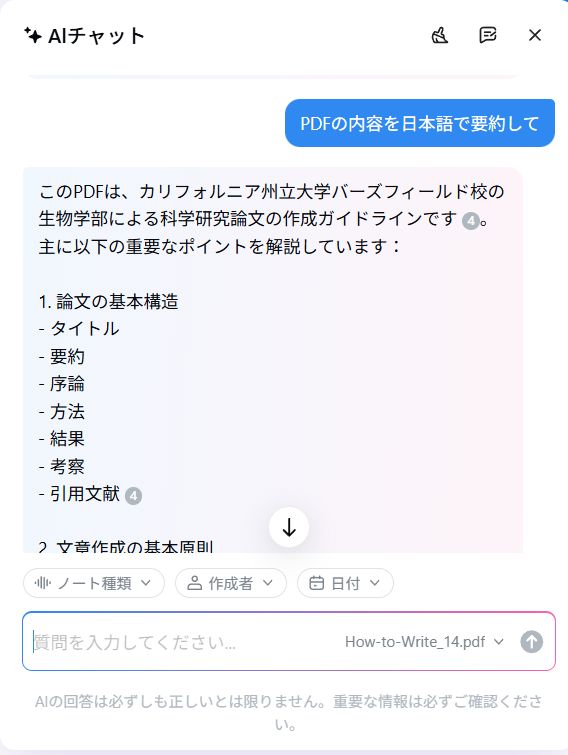

PDFから翻訳

Nottaを使ってPDF論文を翻訳する手順は、非常にシンプルで直感的です。

Nottaにアクセスし「AIチャット」を開く

「すべてのノート」→「PDFをアップロード」の順にクリックし、翻訳したいPDFをアップロード

AIチャットで「PDFの内容を日本語で要約して」と入れると翻訳できます

言語別の注意点と対応検定

韓国語の論理構造と訳出のコツ(体言止め・係り受け)

韓国語を日本語に翻訳する際は、文の構造の違いを理解し、自然な日本語表現に変換する工夫が必要です。韓国語は日本語と語順が似ていますが、論理の展開方法や表現の仕方に違いが見られます。例えば韓国語の文章では、名詞で文を終える「体言止め」が多用される傾向にありますが、これをそのまま日本語にすると、硬く不自然な印象を与えることがあります。

文脈に応じて動詞や形容詞で終えるなど、自然な日本語の文末表現に調整するのがコツです。また修飾語がどの単語にかかっているかを示す「係り受け」の関係が、日韓両言語で異なる場合もあります。原文の論理構造を正確に把握し、日本語として意味が通じるように語順を整理することが、分かりやすい翻訳に繋がります。

言語別に想定される出題傾向(英/中/韓 など)

翻訳検定では、言語ペアごとに特有の課題が出題される傾向があります。各言語が持つ文法的・文化的な背景の違いが、検定の出題内容に反映されるのが一般的です。受験する言語ペアの特性を理解し、それに合わせた対策を行うことが合格への近道となります。

| 言語ペア | 想定される出題傾向と対策のポイント |

|---|---|

| 英語 ⇔ 日本語 | 技術文書やビジネス文書が頻出。時制や冠詞の扱いに注意し、分野ごとの専門用語の知識を深めることが重要です。 |

| 中国語 ⇔ 日本語 | 同形異義語(日中で同じ漢字だが意味が異なる単語)の誤訳に注意が必要です。成語(ことわざ)や文化的背景の理解も問われます。 |

| 韓国語 ⇔ 日本語 | 語順は似ていますが、助詞の使い方や擬音語・擬態語の表現の違いがポイントになります。より自然な日本語・韓国語への意訳能力が試されます。 |

これらの傾向を把握し、過去問などを通じてそれぞれの言語ペアに特化した練習を積むことが、検定対策として非常に有効です。

よくある質問(FAQ)

翻訳検定は国家資格?業界での評価は?

翻訳検定は国家資格ではなく民間資格ですが、業界内での評価は高く、スキルの客観的な証明として広く認知されています。前述の通り、翻訳検定は法律で定められた国家資格ではありません。しかし日本翻訳連盟(JTF)や日本翻訳協会(JTA)といった業界団体が主催する検定は、翻訳会社やクライアントからの信頼が厚いです。

特に実務経験が少ない場合、検定に合格していることは、一定レベルの翻訳スキルを持っていることの有力な証明となります。ポートフォリオと合わせて提示することで、自身の能力を効果的にアピールでき、仕事の獲得に繋がる可能性が高まります。

未経験・学生はどれから受けるべき?

未経験者や学生の方は、まず「JTF ほんやく検定」の3級または2級から挑戦することをおすすめします。「JTF ほんやく検定」は、特定の専門分野に偏らず、幅広い実務翻訳の基礎力を測るため、最初の目標として最適です。まずは基礎力を問う3級から始め、自信がつけば実務レベルの2級へとステップアップしていくのが王道のルートといえるでしょう。

最初に目指す検定:JTF ほんやく検定

目標とする級:3級(基礎レベル)または2級(実務レベル)

理由:業界での認知度が高く、翻訳の基本的なスキルを総合的に評価するため。

学習の進め方:公式テキストや過去問を活用し、基礎的な文法や語彙、正確な訳出の練習を積む。

この検定を通じて、プロの翻訳者に求められる基本的なスキルセットを体系的に学ぶことができます。

仕事獲得にどれくらい影響する?

検定合格が直接的に仕事獲得を保証するわけではありませんが、有利な材料になることは間違いありません。翻訳の仕事を得る上で最も重要なのは、実務経験やポートフォリオ(過去の翻訳実績)です。しかし特に未経験者の場合、アピールできる実績がありません。その際、翻訳検定の合格実績はあなたのポテンシャルと学習意欲を示す客観的な証拠として機能します。

翻訳会社の登録条件に特定の検定級が設定されていることもあります。検定は、仕事を得るための「パスポート」の一つと考えることができます。実績を積み重ねていく上で、キャリアの初期段階では特に大きな影響を持つといえるでしょう。

過去問が見つからない時の代替練習法は?

公式サイトで過去問が公開されていない場合は、主催団体が発行する公式テキストや、類似分野の良質な翻訳記事などを練習材料として活用します。検定によっては、過去問を市販していない場合があります。その場合でも、検定の傾向やレベル感を知るための代替手段はあります。これらの方法で、試験で求められるスキルを養うことが可能です。

| 代替練習法 | 具体的な内容とポイント |

|---|---|

| 公式テキスト・教材 | 主催団体が検定対策用に書籍などを発行している場合、それが最も信頼できる練習材料となります。出題意図や評価基準を理解するのに役立ちます。 |

| 類似分野の原文と訳文の比較 | 自分が目指す分野の、信頼できるニュースサイトや企業の公式ブログなどで、原文と日本語訳が併記されている記事を探します。プロの翻訳者がどのように訳しているかを分析し、表現を学びます。 |

| 専門分野の論文や記事の翻訳 | 自分の専門分野の学術論文や専門記事を自分で翻訳してみます。その後、時間を置いて見直し、より良い表現がないか推敲する練習は、実践力を高めるのに有効です。 |

一度の不合格をどう活かす?

不合格だったという結果そのものよりも、試験の成績表や評価コメントを徹底的に分析し、自分の弱点を具体的に把握することが重要です。不合格は誰にとっても悔しいものですが、それは自分のスキルを向上させるための貴重な機会です。多くの検定では、結果通知の際に、どのような点で評価が低かったのかについてのフィードバックが得られます。

「訳抜けが多かった」「専門用語の選択が不適切だった」など、具体的な弱点が分かれば、次の試験に向けた対策が立てやすくなります。落ち込むだけでなく弱点を克服するための学習計画を立て、練習を再開することが次回の合格に繋がる最も確実な道筋です。

まとめ

この記事では翻訳者としてのキャリアを目指す方に向けて、各種翻訳検定の種類や選び方、難易度、対策方法について詳しく解説しました。翻訳検定は国家資格ではありませんが、自身のスキルを客観的に証明し、クライアントからの信頼を得て仕事の機会を広げるための強力なツールです。

JTF ほんやく検定や知的財産翻訳検定など、それぞれの検定には異なる特徴があり、自分の目的や専門分野に合わせて選ぶことが重要になります。過去問の活用や日々のトレーニングを通じて、計画的に学習を進め、ぜひ合格を勝ち取ってください。

検定合格に向けて学習を効率化したい方には、自動文字起こしサービス「Notta」がおすすめです。Nottaを使えば、自分の発音が正しいのかを客観的にチェックできます。誰でも無料で月120時間の文字起こしができますので、公式ホームページから試してみてください。

Web会議をAIがリアルタイム翻訳! グローバルビジネスを加速します