大学の講義とは?高校の授業との違いを徹底解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

大学の講義って、高校の授業と何が違うんだろう?大学への進学を控えている方や、新入生の方は、そんな疑問を持っていませんか。「コマ」や「シラバス」といった聞き慣れない言葉に、戸惑うこともあるかもしれません。

大学で使われる講義に関する専門用語は、高校までとは大きく異なります。まずは、この記事で多く登場する重要な用語を一覧にまとめました。先にざっと目を通しておくことで、この後の内容が理解しやすくなります。

▼ 講義に関する基本用語一覧

| 用語 | 意味・説明 |

|---|---|

| 講義 | 大学で教員が学問的内容を体系的に解説する授業形式。座学が中心で、専門知識の基礎を学ぶ。 |

| コマ | 大学の授業時間の単位。1コマ=90分など、大学ごとに異なる。 |

| 空きコマ | 授業と授業の間に講義がない時間。自習や休憩、移動などに使われる。 |

| シラバス | 講義の内容・目標・評価方法・課題・教材などをまとめた授業計画書。 |

| 講座 | 特定テーマを学ぶ短期・複数回の授業。大学以外でも開催され、学生以外も参加可能。 |

| 講演 | 著名人や専門家が特定テーマについて行う1回限りの発表形式。 |

| 演習 | 討論や発表を通して知識を深める授業形式。文系学部に多い。 |

| 実習 | 現場での体験を通して実践力を磨く授業。教育実習・看護実習など。 |

| 実験 | 仮説を立て、検証する理系中心の授業形式。データ分析や考察を行う。 |

この記事では、大学の「講義」の基本的な意味から高校の授業との違い、単位や時間割の仕組み、さらには学習効果を高める受け方のコツまでを徹底的に解説します。講義と似た言葉との使い分けや、よくある質問にも答えていきます。

この記事を読めば、大学の講義に関する不安が解消され、自信を持って大学生活をスタートできます。講義を効率よく受けるためのツールの紹介もしますので、ぜひ最後までご覧ください。

講義とは

講義の意味

講義とは大学などで教員が学生に対し、学問的な内容を体系的に解説する形式の授業を指します。専門分野の知識や理論を、順序立てて伝えられます。基本的には、教員が話す内容を聞く「座学」が授業の中心となります。

大学の授業では、講義を通して専門分野の基礎から応用までを学び、知識の土台を築く役割を担っています。経済学部の「ミクロ経済学入門」や文学部の「日本近代文学史」などが典型的な講義です。講義は、大学での学びの基本となる重要な時間といえます。

高校の授業との違い

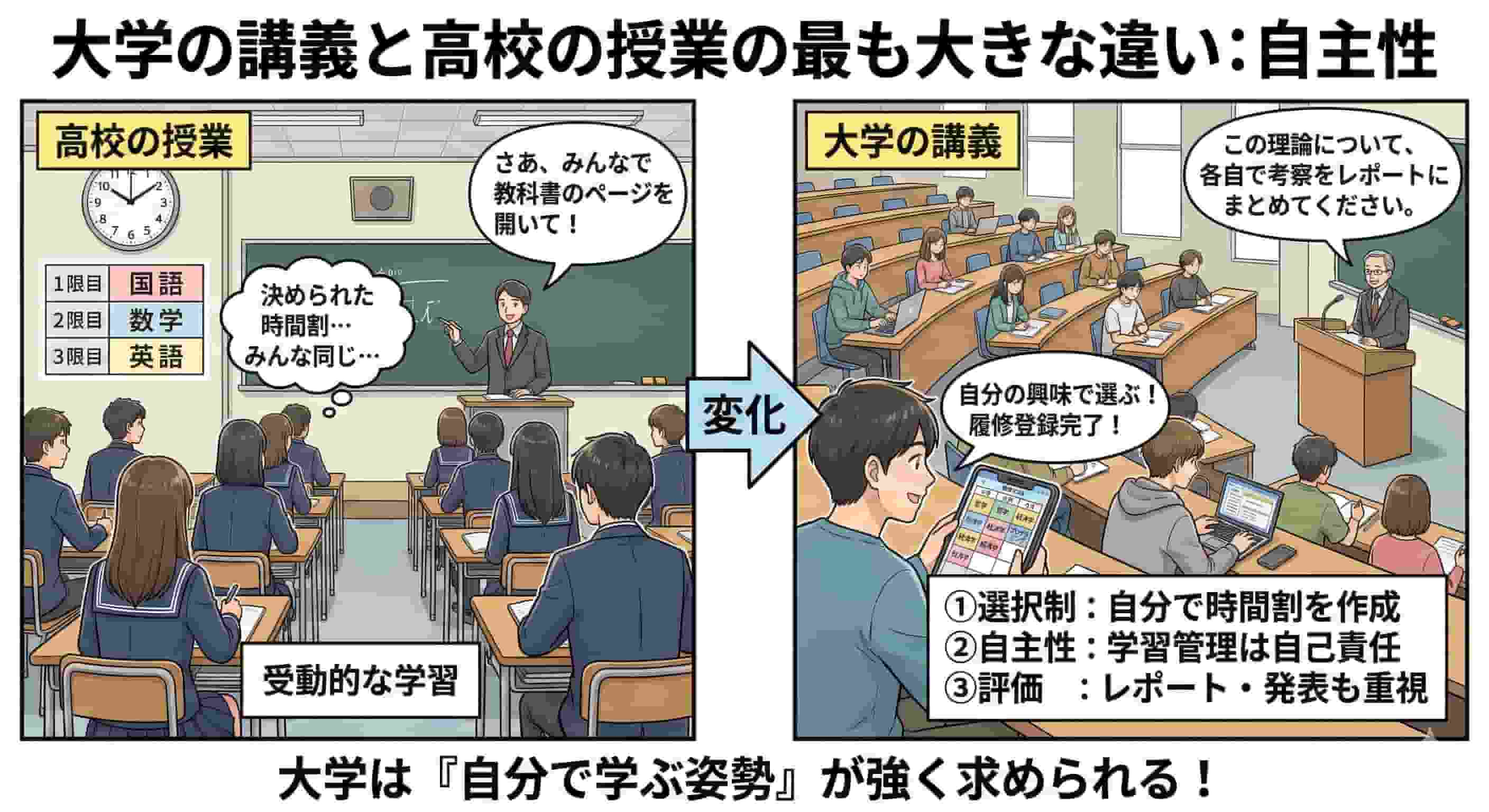

大学の講義と高校の授業の最も大きな違いは、学生に求められる「自主性」の度合いにあります。高校までは決められた時間割に沿って、クラス全員で同じ授業を受けます。しかし大学では、卒業に必要な条件を満たしながら、自分の興味がある講義を自身で選んで履修します。

具体的な違いを以下にまとめました。

選択制:大学では、卒業に必要な単位を確認しつつ、興味のある講義を自分で選び時間割を作成します。

自主性:講義への出席や課題への取り組みなど、学習の管理は学生自身に全面的に委ねられます。

評価方法:定期試験だけでなく、レポートや発表など、多角的な視点で成績が評価されることが多くなります。

大学の講義は、自分で学ぶ姿勢が強く求められる点で、高校の授業とは大きく異なるといえるでしょう。

歴史的背景と現代の位置づけ

大学における講義は、長い歴史を持つ教育の根幹です。かつて書物が貴重だった時代、教員が持つ知識を口頭で大勢に伝える講義が最も効率的な方法でした。現代ではインターネットなどで情報が手に入りやすくなりましたが、講義の重要性は変わりません。

大学で使われる「コマ」や「空きコマ」「シラバス」といった言葉も、講義を中心とした大学の仕組みから生まれました。「コマ」は授業時間の区切り、「空きコマ」は講義のない時間、「シラバス」は講義の計画書を指します。時代が変わっても、講義は専門知識を深く学ぶための中心的な役割を担っているのです。

講義と関連用語の違い

講座・講演との違い

「講座」や「講演」は講義と似ていますが、目的や対象、期間の面で違いがあります。講義が大学のカリキュラムの一部として体系的に行われるのに対し、講座や講演は特定のテーマについて単発または短期的に行われることが一般的です。

それぞれの言葉が持つニュアンスの違いを、以下の表で確認してみましょう。

| 講義 | 講座 | 講演 | |

|---|---|---|---|

| 目的 | 単位取得、体系的な知識習得 | 特定スキルの習得、教養 | 情報伝達、啓発 |

| 場所 | 主に大学 | 大学、カルチャースクールなど | ホール、会議場など |

| 期間 | 半期または通年 | 短期、複数回 | 1回限り |

| 対象 | 主に学生 | 学生、社会人など幅広い | 不特定多数 |

講義は大学教育の根幹をなすものですが、講座や講演はより広い目的で使われる言葉だと理解できます。

演習・実習・実験との違い

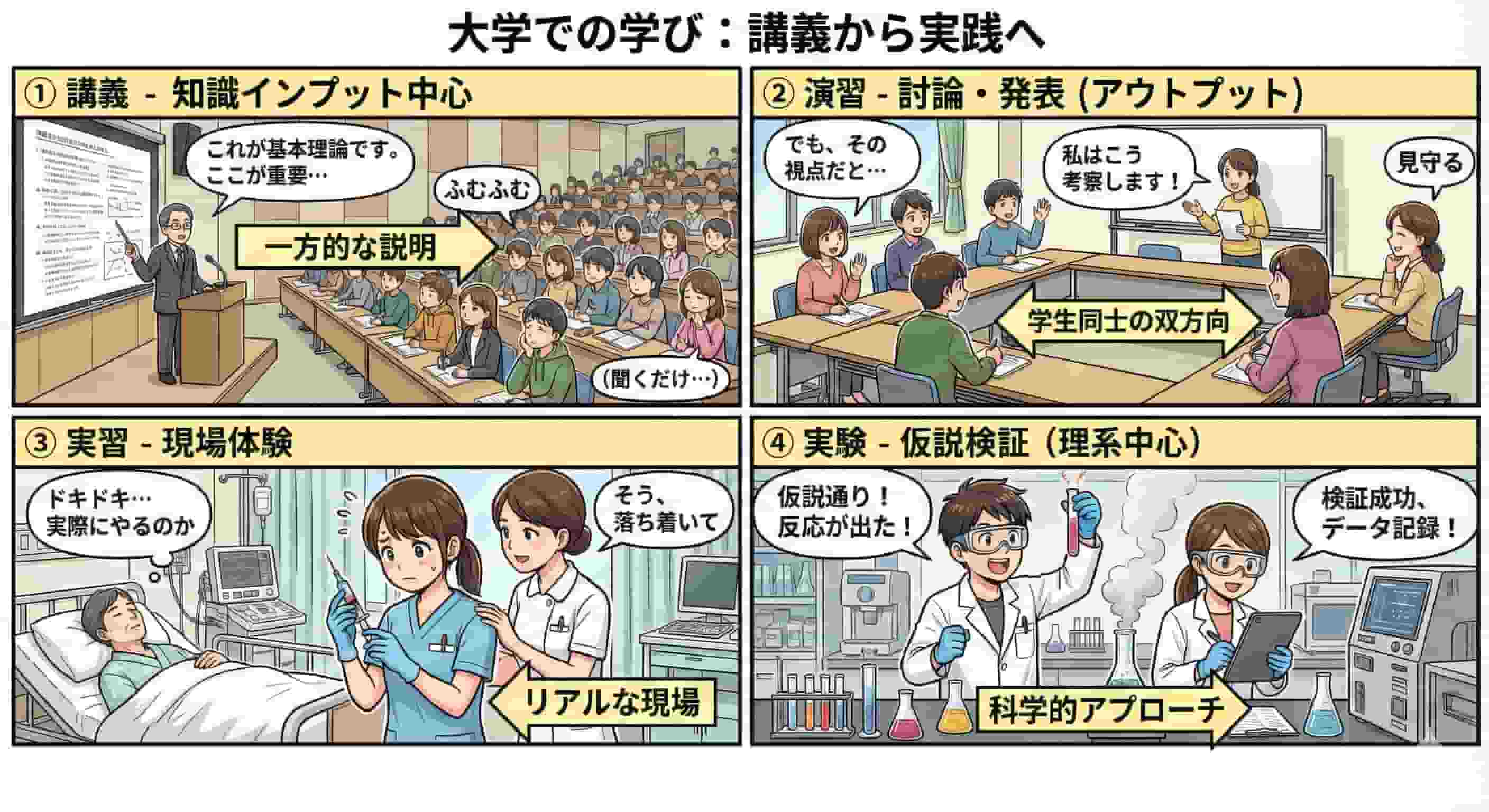

「演習」「実習」「実験」は、講義で得た知識を実践的に深めるための授業形式です。講義が知識のインプットを中心とするのに対し、これらの授業は学生が主体的に課題に取り組むアウトプットの機会となります。教員からの一方的な説明ではなく、学生自身の参加が求められます。

「演習」では、特定のテーマについて学生同士で討論したり、発表したりします。文系の学部でよく見られる形式です。「実習」は、学んだ知識を実際の現場で体験するものです。教育実習や看護実習がこれにあたります。「実験」は、主に理系の学部で行われ、仮説を立ててそれを検証する作業をします。

講義で理論を学び、演習・実習・実験で実践力を養うのが、大学での学びの基本的な流れです。

大学の講義の仕組み

カリキュラムと単位

大学の「カリキュラム」とは、卒業までに学ぶべき内容を体系的にまとめた教育計画のことです。専門分野の知識を段階的に、かつ網羅的に学べるように構成されています。それぞれの講義を修了すると「単位」が与えられます。この単位を決められた数だけ集めることが、大学を卒業するための条件です。

例えば、1年生では専門分野の基礎となる必修科目を学び、学年が上がるにつれてより専門的な選択科目を履修していきます。多くの大学では、ひとつの講義を半期(約15回)受けて試験に合格すると、2単位が取得できる仕組みになっています。講義はカリキュラムの一部であり、単位を取得するための重要な要素といえるでしょう。

時間割(コマ)の作り方

大学の時間割は、「コマ」という授業の区切りを自分で組み合わせて作成します。高校までのように決められた時間割はなく、卒業要件を満たしながら、自分の興味や関心に合わせて自由に講義を選べます。

計画的に組まないと、必修科目が取れないなどの問題が起こる可能性があります。時間割作成のポイントは以下の通りです。

必修科目を最優先:まず卒業に必須の講義を時間割に入れます。

選択科目を追加:興味のある分野や、将来役立ちそうな講義を選びます。

空きコマの活用:講義と講義の間の「空きコマ」をどう使うかも考えましょう。予習・復習や休憩の時間に充てられます。

バランスを考える:課題の量や試験の時期が偏らないように、全体のバランスを見ることも大切です。

自分だけの時間割を作ることは、大学生活の自主性を象徴する第一歩といえます。

先輩の時間割例

実際の時間割を見ることで、大学生活のイメージがより具体的になります。文系と理系では、講義の入り方や空きコマの使い方が異なる傾向にあるため、比較することで自分の学部での生活が想像しやすくなります。ここでは、文系(法学部)と理系(建築学部)の1年生の例を見てみましょう。

文系は、自分の興味に合わせて講義を配置し、空きコマを多めに作ることも可能です。一方、理系は実験や実習が多く、必修科目で時間割が埋まりやすい特徴があります。

【文系】法学部1年生の時間割例

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1限 (9:00~10:30) | 憲法入門 | 空きコマ | 第二外国語 | 空きコマ | 体育実技 |

| 2限 (10:40~12:10) | 心理学概論 | 民法総則 | 第二外国語 | 経済学入門 | 空きコマ |

| 3限 (13:00~14:30) | 刑法総論 | 空きコマ | 法学入門 | 空きコマ | 情報リテラシー |

| 4限 (14:40~16:10) | 空きコマ | 政治学原論 | 空きコマ | 英語リーディング | 空きコマ |

| 5限 (16:20~17:50) | 空きコマ | 空きコマ | 空きコマ | 空きコマ | 空きコマ |

【理系】建築学部1年生の時間割例

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1限 (9:00~10:30) | 建築構造力学Ⅰ | 微分積分学 | 建築計画基礎 | 線形代数学 | 物理学実験 |

| 2限 (10:40~12:10) | 建築史 | 微分積分学 | 建築環境工学 | 英語プレゼンテーション | 物理学実験 |

| 3限 (13:00~14:30) | 建築CAD演習 | 空きコマ | 建築設計製図Ⅰ | 建築設計製図Ⅰ | 建築設計製図Ⅰ |

| 4限 (14:40~16:10) | 建築CAD演習 | 空きコマ | 建築設計製図Ⅰ | 建築設計製図Ⅰ | 建築設計製図Ⅰ |

| 5限 (16:20~17:50) | 空きコマ | 空きコマ | 空きコマ | 体育実技 | 空きコマ |

履修登録の基本手順

履修登録とは、自分が受ける講義を大学に申請する手続きのことです。この手続きをしないと、講義に出席して試験を受けても単位が認められません。定められた期間内に、正しい手順で登録を完了させることが非常に重要です。一般的な履修登録の手順は以下の通りです。

シラバスを確認 受けたい講義の内容や成績評価の方法をシラバス(講義計画書)で調べます。

時間割を作成 履修したい講義を決め、時間割の案を作ります。

履修登録システムに入力 大学のウェブサイトなどからシステムにログインし、履修する講義を登録します。

登録内容の確認 登録期間終了後、間違いがないか必ず確認しましょう。

履修登録は大学生活の土台となる大切な手続きなので、計画的に進めましょう。

成績評価

大学の講義の成績は、試験だけでなく、レポートや平常点など多面的な要素で評価されます。知識の暗記量だけでなく、理解度や思考力、表現力などを総合的に判断するためです。どのような基準で評価されるかは、講義によって大きく異なります。例えば期末試験の点数が評価の70%、講義中の小テストや課題レポートが30%といった配分が考えられます。

また、出席状況が平常点として加味される講義も少なくありません。理系の実験科目では、実験レポートの内容が評価の大部分を占めることもあります。評価基準はシラバスに明記されているので、履修登録の前に必ず確認することが重要です。自分が受ける講義の評価方法を正しく理解し、計画的に学習を進める必要があります。

講義スタイルの多様化

近年、大学の講義スタイルは、従来の一方向的なものから多様化しています。学生の主体的な学びを促し、教育効果を高める狙いがあります。情報技術の発展も、新しい講義スタイルが生まれる背景にあります。具体的には、以下のようなスタイルが挙げられます。

対面講義:従来通りの、教室で教員と学生が顔を合わせる形式です。

視聴覚講義:オンデマンド型の動画教材などを活用し、学生が好きな時間に視聴する形式です。

双方向講義:クリッカー(アンケートシステム)を使ったり、グループディスカッションを取り入れたりして、学生の参加を促す形式です。

ハイブリッド型:対面とオンラインを組み合わせた形式で、柔軟な学習が可能になります。

これらの多様な講義スタイルを理解し、自分に合った学び方を見つけることが大切です。

講義の受け方

講義前

講義の効果を高めるためには、事前の準備が非常に重要です。準備をしておくことで、講義内容の理解度が格段に深まります。また、講義中にどこが重要なポイントなのかを判断しやすくなるでしょう。全く知識がない状態で講義に臨むのと、少しでも予備知識がある状態とでは、吸収できる情報量に大きな差が生まれます。

まず、「シラバス」を熟読しましょう。シラバスには、講義の目標や各回のテーマ、成績評価の方法、参考文献などが書かれています。次回の講義テーマを確認し、指定された教科書の該当箇所に目を通しておくだけでも効果的です。専門用語の意味を軽く調べておくのも良い準備になります。講義前の少しの準備が、学びの質を大きく左右するといえるでしょう。

講義中①

講義中はただ話を聞くだけでなく、要点を効率的に記録することが求められます。大学の講義は情報量が多いため、教員が話したことすべてを書き写すのは不可能です。後から見返して内容を思い出せるように、自分なりに工夫してノートを取る必要があります。効果的なノート・記録の取り方には、以下のような方法があります。

要点を絞る:板書を丸写しするのではなく、教員が強調した言葉や、自分が重要だと感じたキーワードを中心に書きます。

余白を作る:ノートには余白を多めに作り、後から調べたことや疑問点を書き込めるようにしておきます。

記号や色を活用:自分なりのルールを決めて、重要度や関連性を記号や色で示すと、見返したときに分かりやすくなります。

図や表を用いる:言葉だけでなく、図や表でまとめると、複雑な内容も整理しやすくなります。

自分に合った記録の取り方を見つけることが、講義の理解を深める鍵となります。

講義中②

講義中に疑問点があれば、積極的に質問やディスカッションに参加することが大切です。疑問をその場で解消することで、理解が深まるだけでなく、主体的な学習姿勢が身につくからです。また他の学生の意見を聞くことで、自分にはなかった視点を得るきっかけにもなります。大人数の講義では質問しにくいと感じるかもしれませんが、多くの教員は学生からの質問を歓迎しています。

講義の最後に質問時間が設けられていることが多いので、疑問に思った点をメモしておき、その時間に尋ねてみましょう。またグループディスカッションが設けられた際には、自分の意見を述べたり、他者の発言に耳を傾けたりする積極的な姿勢が求められます。講義への参加は、受け身で聞くだけでなく、自ら発信する意識を持つことが重要です。

講義後

講義で学んだ知識を定着させるには、講義後の取り組みが欠かせません。人間の記憶は時間とともに薄れていくため、復習をしないと講義の内容を忘れてしまいます。レポートやプレゼンテーションなどの課題は、学んだことを自分の言葉で再構築する絶好の機会です。講義後に行うべきことの基本は以下の通りです。

ノートの整理:その日のうちに講義ノートを見返し、不明な点やキーワードを調べます。

課題の確認:レポートや次回の予習など、課された課題の内容を確認し、計画を立てます。

レポート作成:課題として出されたレポートは、テーマに沿って情報を集め、論理的に文章を構成する練習になります。

プレゼンテーション準備:発表の機会があれば、聞き手に伝わるように資料を作成し、発表の練習をしましょう。

講義後のアウトプットを習慣づけることが、深い学びにつながります。

オンライン講義で集中を保つポイント

オンライン講義では、自宅で集中力を維持するための工夫が必要です。対面講義と比べて周囲の目がないため、つい他のことに気を取られやすくなるからです。学習環境を整え、意識的に集中する姿勢が求められます。

例えば、講義を受ける前に机の上を片付け、スマートフォンは手の届かない場所に置くといった物理的な工夫が有効です。また講義が始まる時間を決め、普段の対面講義と同じように身支度を整えることも、気持ちの切り替えに役立ちます。

講義中はカメラをオンにすることで、適度な緊張感を保つ効果も期待できるでしょう。あえてカフェや図書館など、少し人の目がある場所で受講するのも一つの方法です。オンライン講義の利点を活かしつつ、集中できる環境を自分で作り出すことが重要です。

講義の学習効率を高めるツール

講義の記録を効率化する考必要性

講義の記録を効率化することは、学習の質を高める上で非常に重要です。手書きでノートを取る作業に集中しすぎると、肝心な教員の話を聞き逃してしまう可能性があるからです。また後からノートを見返したときに、自分で書いた文字が読めなかったり、内容が理解できなかったりすることも少なくありません。記録作業の負担を減らすことで、講義内容の理解に多くの意識を向けられるようになります。

90分間の講義では、膨大な情報が提供されます。そのすべてを正確に記録するのは困難です。記録をツールに任せられれば、学生は話の要点を掴んだり、疑問点を考えたりすることに集中できます。受け身の学習から、主体的な学習へと姿勢を変えるきっかけにもなるでしょう。講義の記録方法を見直すことは、大学での学びをより有意義なものにする第一歩です。

おすすめツールNotta

講義の記録を効率化するツールとして、AI文字起こしサービス「Notta」がおすすめです。Nottaは、リアルタイムで音声をテキスト化してくれるため、講義の内容を聞き逃す心配がありません。また録音データとテキストが連携しているため、復習の際にも非常に便利です。Nottaが講義ノート作成の補助として優れている点は以下の通りです。

高精度な文字起こし:AIが音声を正確に認識し、素早くテキストに変換します。

リアルタイム録音・文字起こし:講義を聞きながら、手元のデバイスで話の内容がテキスト化されていくのを確認できます。

キーワード検索:保存したデータから、特定のキーワードで聞きたい箇所をすぐに探し出せます。

データのエクスポート:文字起こししたテキストは、様々な形式のファイルで出力可能です。

Nottaを活用することで、ノート作成の手間を省き、講義内容の理解に集中できます。無料でも月120分の文字起こしができますので、気になる人は公式ホームページから試してみてください。

講義のよくある質問

講議と講義の違いは?

「講義」と「講議」は意味が全く異なる言葉であり、「講義」が正しい表記です。「講義」は学問の内容を説き聞かせることを指すのに対し、「講議」は話し合って物事を決める「合議」を意味する言葉です。大学の授業は、教員が学生に一方的に説明する形式が基本なので、「義」の字を使うのが適切です。

大学の授業のことを何という?

大学の授業は、その形式によって「講義」や「演習」など、様々な呼び方があります。大学では、知識を学ぶだけでなく、実践的なスキルや思考力を養う多様な授業形態が用意されているためです。大学の授業を指す主な言葉には、以下のようなものがあります。

講義 教員が解説する形式の、最も一般的な授業。

演習 学生が主体となって発表や討論を行う授業。ゼミとも呼ばれます。

実験・実習 理論を実践で確かめたり、現場で学んだりする授業。

授業 これらすべてを包括する、最も広い意味の言葉です。

「構義」とはどういう意味?

「構義」という言葉は、一般的には使われない、あるいは特定の文脈でしか使用されない言葉です。「講義」の誤変換や誤記である可能性が高いと考えられます。「構」という字には「組み立てる」といった意味がありますが、「義」と組み合わせて「講義」と同じ意味で使われることはありません。

まとめ

大学の「講義」は、高校の授業とは異なり、学生の自主性が求められる学びの場です。講義の意味や仕組み、関連用語との違いを正しく理解することが、充実した大学生活を送るための基礎となります。講義は、自分で時間割を組み、主体的な姿勢で臨む必要があります。また講義のスタイルも多様化しており、オンラインでの受講や便利なツールを活用することで、学習効率を大きく高めることが可能です。

中でもおすすめなのは、講義の内容を文字と音声で記録しておける「Notta」です。テキスト化した内容は、高性能なAIでレポート化することも可能です。Googleアカウントがあれば誰でも使えますので、公式ホームページから試してみてください。

大学での学びは、受け身ではなく能動的に取り組むことで、その価値が何倍にもなります。これから始まる大学生活に向けて、講義という学びの機会を最大限に活用し、専門的な知識と主体性を身につけていきましょう。

Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。