営業マネージャー必見!ボトルネックを解消し、成果を最大化する「営業プロセス」構築術

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

HubSpotの調査によると、営業担当者が1日の業務時間のうち顧客対応に使っている時間は平均54%とされ、理想的には「あと25分」顧客とのコミュニケーションに時間を割きたい割合が多いのが明らかになりました。実際に「時間があれば取り組みたい業務」としても、商談やフォローアップといった顧客接点業務が上位にあげられています。

では、なぜ営業担当者は本来注力したい業務に十分な時間を割けていないのでしょうか。その背景には、営業プロセスが属人化・非効率化している現状があります。

記事では、営業活動を体系化・効率化する「営業プロセス」の基礎から、可視化で得られるメリット、実際の成功事例までを解説します。顧客との時間を最大化し、営業成果を高めるためにも、ぜひ参考にしてください。

営業プロセスとは

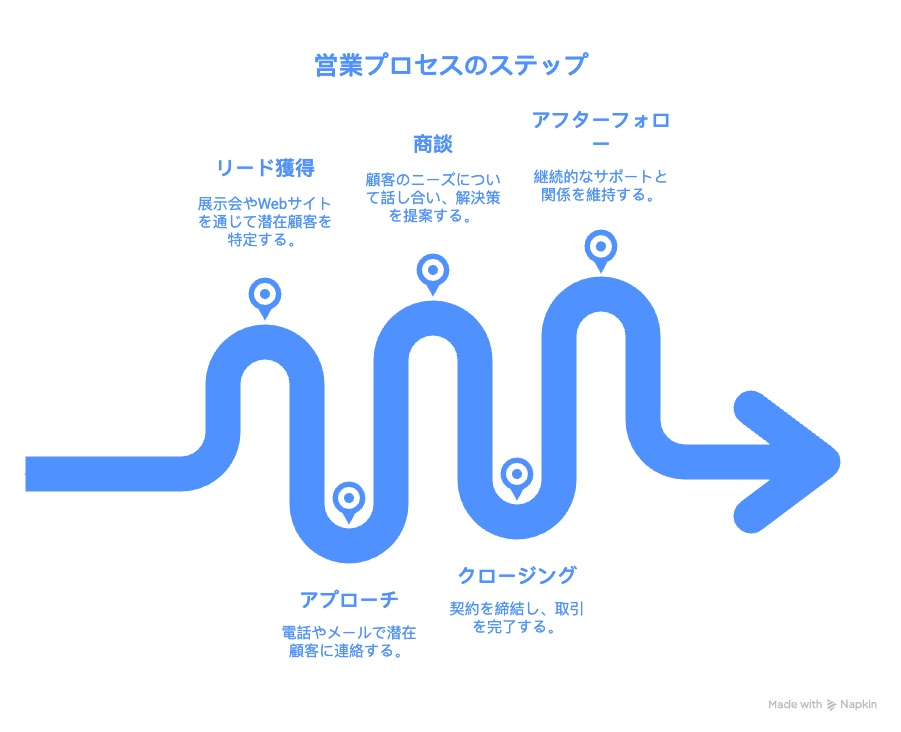

営業プロセス(セールスプロセス)とは、顧客との契約が成立するまでの最初から最後までの一連の流れのことです。リード(見込み顧客)の獲得から顧客へのアプローチ、商談、クロージング(契約締結)、アフターフォローに至るまでの営業活動の過程を体系立てて可視化したものが営業プロセスです。

企業や商材によって細かな違いはありますが、プロセスを整理し標準化すると、属人的になりがちな営業活動を組織全体で共有し、効率的に管理が可能になります。

BtoBとBtoCの営業プロセスの違い

BtoBの営業プロセスの特徴

BtoBにおける営業プロセスの場合、企業対企業のビジネスモデルになりますので、いったん購買へと至ることができれば、一度限りで終わるということは少なく、その後も継続的な取引へとつながるケースが一般的です。

BtoBの主な特徴:

扱う商材の専門性が高く、購買価格も高額になる傾向

商談の過程で要望、予算、納期などの詳細な情報収集が必要

関連部門での検討や社内稟議等を経た組織的な意思決定

最終決裁権者による購買決定という複雑なプロセス

購入者と決裁権者が異なるケースが多い

BtoCとの主な違い:

BtoBでは組織的な意思決定に至るまでプロセスが長くなるのが特徴です。最初に接触する担当者がたとえ前向きであっても、その時点で購買に至ることはほとんどありません。担当者が自社に持ち帰り、社内で検討し、その結果を持ってまた商談を行い、さらにその結果を社内に持ち帰り…というように、何度も商談を繰り返すことは珍しくありません。

一方、BtoCの場合、個人の消費者が相手になるため、BtoBほど長いプロセスを経ることはありません。最初に接触するその人が最終的な決定権を持つことが多く、その相手を納得させることができれば、即購買へとつながります。

BtoBにおける一般的な営業プロセス

BtoB企業の場合、一般的な営業プロセスは以下のような流れになります:

リード獲得 - 見込み顧客の発見・獲得

リード育成 - 見込み顧客との関係構築

商談 - 具体的なニーズ把握と提案

デモ・トライアル

提案・見積もり

クロージング - 契約締結

アフターフォロー - 継続的な関係維持

営業プロセスの主なステップ

見込み客のリードを獲得する

営業プロセスではまず最初に、自社の商品やサービスに興味をもってくれる「見込み客」を発見し、リードの獲得とは、見込み客になりそうな名前・連絡先などの情報を集める手段「リードジェネレーション」とも呼ばれます。

リード獲得は営業における生命線でもあるため、非常に重要視されています。代表的な手法は以下のとおりです。

| オフライン | オンライン |

| • セミナー • 展示会 • DM • 製品カタログの送付 • 新聞や雑誌などのオフライン広告 | • メールマーケティング• ウェビナー • Webプロモーション • オウンドメディア • オンライン広告 • SNS運用 • 動画運用 • SEO対策 |

アプローチ・リード育成

アプローチでは、電話やメール、訪問などで接触し、自社の価値を伝えるとともに、信頼関係を築きます。ここでは相手の課題や状況を詳しくヒアリングし、適切なタイミングで次のステップに進めることが重要です。

商談

商談のステップでは、見込み顧客と具体的なニーズや課題について話し合い、解決策として自社商品・サービスの提案をおこないます。商談に臨む前には入念な事前準備が欠かせません。商談中は顧客の要望を丁寧にヒアリングし、自社の提供価値がいかに相手の課題解決やメリットにつながるかを明確に伝えることがポイントです。

デモ・トライアル

BtoB商材では、製品やサービスの実際の効果を確認してもらうためのデモンストレーションやトライアル期間を設けることが一般的です。顧客が実際に触れることで、導入後のイメージを具体化し、購買意欲を高めます。

提案・見積もり

商談やトライアルの結果を踏まえ、顧客の課題解決に最適な提案書と見積もりを作成します。この段階では、ROI(投資対効果)を明確に示し、導入メリットを数値化して提示することが重要です。

クロージング

クロージング(契約締結)は、商談で合意した内容を正式に契約に結びつける最終段階です。営業プロセスの「締めくくり」にあたり、顧客に購買の最終意思決定を促します。クロージングでは、顧客が残している懸念点や質問に丁寧に答え、不安の解消が重要です。

アフターフォロー

契約後も継続的なアフターフォローが欠かせません。営業プロセスは受注して終わりではなく、顧客との長いお付き合いの始まりです。商品・サービス導入後のサポートや追加提案、定期的な連絡によって顧客満足度を高め、信頼関係を維持します。

【図解】業界別営業プロセスの具体例

営業プロセスは業界や商材によって大きく異なります。ここでは、代表的なIT企業と製造業の具体的な営業プロセス例をご紹介します。

IT企業「RPAツール販売」の営業プロセス例

会社概要:

販売製品:RPAツール

主な営業手法:展示会を中心とした新規開拓

営業プロセスの詳細:

| ステップ | 内容 | 具体的な活動 |

| 展示会 | IT関連や業務効率化をテーマとする展示会に出展し新規リードを獲得 | ・製品カタログ配布・来場者アンケート実施・デモ体験ブース設置 |

| APOと課題調査 | 展示会で獲得した見込み客に対してインサイドセールスがフォロー | ・電話営業・個別メール送信・アポイント獲得・課題調査実施 |

| ソリューション提案 | 課題を把握後、RPAツールによる解決策を提案 | ・課題分析レポート作成・製品デモ実施・ROI試算提示 |

| トライアル | 無料でRPAを活用し課題解決の可能性を確認 | ・無料試用期間提供・導入支援・効果測定 |

| 見積もり | トライアル終了後、正式な見積もりを提示 | ・詳細見積書作成・契約条件交渉・導入計画書提示 |

| 受注 | 見積もり承認後、正式受注し納品 | ・契約書締結・システム納品・初期設定支援 |

| ロボット開発支援 | 顧客維持のための継続的な支援 | ・ロボット開発支援・活用コンサルティング・定期的な効果測定 |

製造業「印刷機械」の営業プロセス例

会社概要:

販売製品:印刷会社向け印刷機の製造販売

主な営業手法:展示会と専門的な技術サポート

営業プロセスの詳細:

| ステップ | 内容 | 具体的な活動 |

| 展示会 | 印刷業界専門展示会に出展 | ・実機展示・技術説明・業界関係者との名刺交換 |

| APOと課題調査 | 展示会フォローアップと詳細ヒアリング | ・技術営業による訪問・現場視察・生産性課題の把握 |

| ソリューション提案 | 印刷機による課題解決策を提案 | ・技術仕様書作成・生産性向上試算・導入事例紹介 |

| 製品デモ | ショールームでの実機デモ | ・実際の印刷テスト・品質確認・操作性体験 |

| オペレータ教育 | 導入前の事前教育実施 | ・操作研修・保守メンテナンス研修・安全教育 |

| 見積もり | 設備投資に関する詳細見積もり | ・機械本体価格・設置工事費・保守契約条件 |

| 受注 | 正式受注と設備導入 | ・契約締結・設備設置・試運転調整 |

| 活用支援 | 継続的な技術サポート | ・定期メンテナンス・消耗品供給・技術改善提案 |

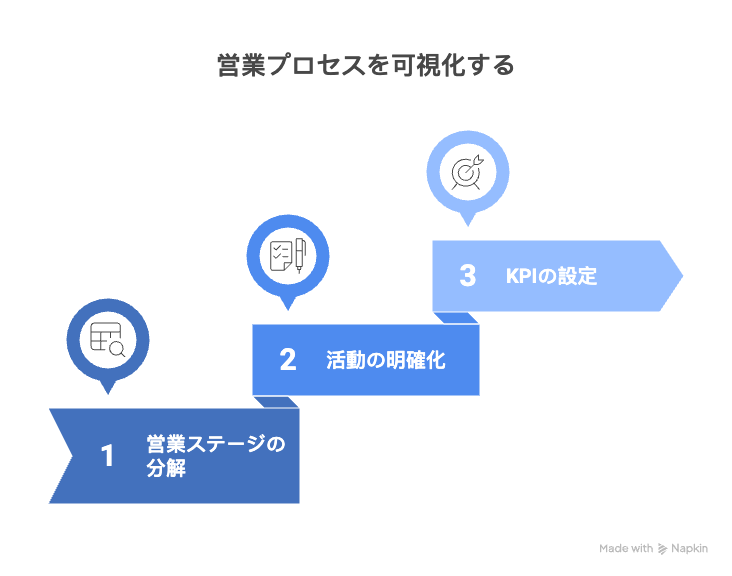

営業プロセスを可視化させるステップ

営業プロセスを効果的に見える化するには、以下の3つのステップを順序立てて実行することが重要です。

ステップ①:お客様の購買プロセスを見える化する

営業プロセスを設計するには、まず、お客様が購買へと至るまでのプロセスを明確にする必要があります。お客様の購買プロセスとは、最初に自社の製品・サービスを知ってもらった段階から、最終的に購買を決断するに至るまでの一連のフェーズのことです。

具体的な購買プロセス:

課題の認識 - 顧客が問題や課題を認識する段階

情報収集 - 解決策についての情報を収集する段階

比較検討 - 複数の製品・サービスを比較検討する段階

最終決定 - 購買に関する最終的な意思決定

購買実行 - 実際の購買行動

ステップ②:自社の営業プロセスを明確にする

先に明確にしたお客様の購買プロセスをもとに、次は自社の営業プロセスを明確にしていきます。お客様が購買に至るまでの具体的なフェーズごとに、自社がどんなアクションを取るべきかを考えます。

重要なポイント:

自社の利益を優先するよりも前に、お客様が得られる価値を最大化することを目的とする

営業部門だけでなく他部門との連携も考慮する

バックオフィスのサポート体制も含めた全社的な支援体制を設計する

情報共有の仕組みやシステム構築、運用担当者まで具体的に検討する

ステップ③:営業プロセスを定義する

営業プロセスが明確になったら、さらに個々の行動に分解し、それを共通認識とします。

定義のポイント:

各フェーズで具体的に何をどう実施するかを明確化

営業担当者によるアプローチの違いを統一

次のフェーズに進むための「ゴール」を設定

新入社員からベテランまで、誰が実施しても認識のズレが生じないよう具体化

例:初回訪問の定義

営業プロセスに「初回訪問」が盛り込まれていても、具体的な実施内容が不明確だと、営業担当者によって「まずパンフレットやデモ動画を見てもらう」、「先にヒアリングで課題を抽出する」など、アプローチが異なってしまいます。

そこで、初回訪問で達成すべき具体的なゴールと、そのゴール達成に向けた標準的な行動を定義することが重要です。

営業プロセス作成のポイント

営業プロセスを可視化する際には以下の5つのポイントを押さえておきましょう。

1. 営業の流れはシンプルにする

誰が見ても全体の流れがわかるよう、営業の流れはシンプルな工程でまとめましょう。成果が高い担当者の営業プロセスを参考にすると、効果的な手法や適した営業活動をかけるタイミングを分析できます。

2. プロセスごとに具体的な行動を記載する

次に、プロセスごとに具体的な行動方法を記載します。個々人で認識の違いが発生する可能性があるため、具体的な行動まで落とし込んでおきましょう。

3. 顧客にあわせて営業プロセスを作成する

顧客によっては営業担当者の判断で、営業プロセスを調整する必要もあります。本来はアポイントを取ってから顧客へヒアリングを実施する営業プロセスであっても、顧客によってはヒアリングを先にしたほうがよい場合も考えられます。ただし、営業プロセスを顧客に合わせて調整した場合は変更点を記録しておきましょう。

4. 定期的にPDCAを回し最適化する

営業プロセスは一度作成して終わりではなく、定期的に振り返り、適宜最適化していきましょう。成約できた案件はどこが効果的であったのか、失注した案件は何が問題だったのか、得られた結果と照らし合わせて振り返るのが重要です。

5. アフターフォローまで記載する

営業プロセスは、成約までではなくアフターフォローまでプロセスに組み込み作成する必要があります。アフターフォローを実施することで、商品やサービスの魅力や強み、改善点を把握することできます。それにより、リピート購入やアップセル、次の商品やサービスの開発に生かすことができます。

営業プロセスの可視化のメリット

営業プロセスを社内での「見える化」は、多くのメリットがあります。主なメリットとして、次の点が挙げられます。

1. 現状把握ができる

営業プロセスを可視化すると、各営業担当者と顧客との取引がどの段階にあるのか、その現状を把握することができます。それによって次にとるべき行動が事前にわかり、効率的かつ準備を万全にした状態で動けるようになります。

2. 課題やボトルネックの発見・分析・振り返りをしやすい

営業プロセスを可視化すると、どの段階で案件が滞っているかが明確になり、問題点の早期発見と改善につなげられます。数値化されたデータにより、感覚ではなく事実に基づいた分析が可能になります。

営業プロセスを可視化しておくと、問題が発生した際にどの段階で起きたのかを分析することができるため、課題やボトルネックを発見しやすくなります。属人的になりやすい営業活動においても、社員同士でフィードバックし合い、振り返りがしやすくなるなどの効果が生まれます。

3. 営業スキルの標準化・属人化の解消

可視化により、営業活動が統一された手順で進められ、個人依存を防いで全員が一定の成果を出せる体制が整います。優秀な営業担当者のノウハウを組織全体で共有できるようになります。

実績を出す営業社員やベテラン営業社員のナレッジやノウハウが属人化することなく、社内で共有することができます。社内で「勝ちパターン」が共有されれば、組織での営業力強化にもつながるでしょう。

4. 効率的な人材育成ができる

社内に営業プロセスのフレームワークができることで、短期間で、効率的な人材育成が可能となります。途中で参画した中途社員や新人教育においても迅速にナレッジやノウハウを共有することができ、未経験の従業員に対しても早い段階での成果を期待できます。

優秀な営業担当者のスキルやノウハウが共有されるということは、即ち、優秀でない営業担当者のレベルアップにつながるということです。また、新たに入ってくる人材の育成にも役立ちます。これまでは「先輩の背中を見て学べ」や「先輩のやり方を盗め」などと言われることも多かった営業活動ですが、それで通用するのは一部の人材だけです。

5. 進捗管理と適正な評価

案件の進行状況や営業活動の量・質が数値化されることで、上司による状況把握や適切な人事評価が可能です。客観的な指標に基づいた公正な評価制度を構築できます。

6. 社員のモチベーションを維持できる

受注までの流れを理解することで、成果を出すことのイメージが持てるため、社員のモチベーションを維持しやすくなります。営業担当者にとって営業プロセスは受注に向けたロードマップです。闇雲に営業をかけるのではなく、各プロセスで何をするのかを把握し、成果も出しやすくなるため、成功体験を積み重ねていくことにもつながります。

7. 営業プロセスのフローを最適化できる

各プロセスが可視化されると、正確な情報を部内で共有できるようになります。営業活動のパターンやノウハウなどの属人化しやすい要素についても目に見えてわかるようになるため、どこに課題があるのかが明確になって、改善のためのアドバイスやアクションを起こしやすくなるでしょう。

8. マネジメントを標準化できる

営業プロセスの見える化によって、実際に営業活動を行う営業担当者だけでなく、それを管理するマネジメント側にもメリットが生まれます。これを営業プロセスマネジメントと言います。行動管理を標準化できるため、案件の進捗状況がわからなくなったり、次に取るべき行動を助言、支援できなかったりといったことがなくなるでしょう。

営業プロセスの一般的な例

ここからは、営業プロセスの一般的な例について詳しくご紹介します。

1. 顧客リストの作成と抽出

まずは顧客リストを作成します。顧客リストには、顧客の情報に加え、案件の進捗、受注確度を記載します。

顧客リストを作成するためには、営業担当個人で抱えているものを抽出する必要があります。顧客リストを営業部門全体で共有することで、担当者の不在時や変更時であってもほかの社員が顧客の対応をすることができます。スムーズな顧客対応は顧客満足にもつながるため非常に重要です。

2. リードの獲得とアプローチ

次に、リード(見込み顧客)を獲得しアプローチします。リードの獲得には、電話やメール、飛び込み営業などさまざまなアプローチ方法があります。リード獲得のためには、「ターゲットとなる顧客」をしっかりと定めてから、「いつまでに」「何件アプローチするのか」といった期限や具体的な目標数値を決定します。

3. アポイントメント

次に、顧客との面会のアポイントを取ります。訪問する際には原則として事前にアポイントを取るのがビジネスマナーです。

4. ヒアリング

顧客とのアポイントが取れたら顧客へのヒアリングを実施し、相手の現状の課題や悩みを把握します。顧客との会話から顧客のニーズや潜在的なインサイトを把握できたら、その解決策である自社の商品・サービスを提案します。

5. 提案

顧客が商品やサービスの提案について検討する姿勢であれば、見積書を作成し商談を実施します。商品やサービスの詳細、納期などを具体的に伝えます。

6. クロージング・アフターフォロー

クロージングとは、受注や契約締結のフェーズを意味します。顧客と見積書の合意がとれたうえで契約へと進みます。

営業プロセスにおいて重要となる受注後のアフターフォローとは、商品やサービスの提供後も引き続きコンタクトをとり、使い勝手や利用状況を把握することです。

営業プロセスを可視化する方法

営業プロセスを可視化するためには、「フロー図の作成」と「SFA/CRMツールの活用」という二つのアプローチがあります。

フロー図の作成

営業プロセスを見える化する基本として、まずは以下の手順でフロー図(業務フロー図)を作成すると、組織内で営業プロセスの共通認識を持ちやすくなります。

1.営業ステージの分解

自社の製品・サービスに合わせて、営業の流れをいくつかのステージに区切ります。一般的な営業ステージをベースに、自社の場合はどのような段階に細分化できるか洗い出します。

2.各ステージの活動を明確化

ステージごとに具体的な営業活動やアプローチ方法を書き出します。各段階で営業担当がおこなうタスクをリストアップすると、各フェーズで「何をするべきか」がはっきりします。

3.指標(KPI)の設定

可能であれば各ステージにKPI(重要業績指標)を設定します。例えば「アプローチ件数」「商談化率」「クロージング率」などです。フロー図に各指標を書き込んでおけば、後述のSFAツール活用時に自動集計・分析ができます。

SFA/CRMの活用

営業プロセスの可視化をさらに効果的におこなうには、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理システム)などのツールの活用が有効です。SFA/CRMを導入すると、リード情報から商談状況、受注見込額や確度といった営業データを一元管理できます。

例えば、各案件のステータスや進捗をリアルタイムで共有し、ダッシュボード上に営業プロセス全体を可視化する使い方が可能です。ツール上でボトルネックになっているフェーズを自動集計し、早期に課題を発見できます。

CRMと組み合わせれば他部署も含めた顧客情報共有が進み、マーケティング・営業・カスタマーサクセスまで一貫した対応が取りやすくなります。ツール導入時には操作トレーニングやマネージャーによるフォローをおこない、チーム全体で活用することで初めて営業プロセスの見える化・効率化のメリットを活かせます。

営業プロセスの見える化の注意点

営業プロセスを見える化する際には、いくつか注意すべきポイントも存在します。

1. プロセスは一つとは限らない

BtoB製品の場合、営業プロセスは一つとは限らないケースが多くあります。顧客や案件の種類によって営業の流れが異なるため、以下の点を考慮する必要があります:

標準プロセスの設定:リソースを効率よく使えるベースラインを確立

柔軟性の確保:高いLTVが想定できるリードへの特別対応体制

例外処理のルール化:標準から外れる場合の対応方法を明確化

2. 数値管理のルール設定

指標の定義や計測期間など、データ管理のルールを明確にしておかないと、分析の精度や活用度が下がります。

重要なルール設定項目:

計算期間の定義

各KPIの測定基準

データ更新のタイミング

責任者の明確化

レポート作成の頻度

3. 形骸化への注意と現場の協力

実態に合わないプロセスやツールは使われなくなるため、現場の声を反映し、継続的な見直しと運用の徹底が重要です。

形骸化を防ぐポイント:

現場営業担当者の意見を積極的に収集

プロセスの定期的な見直し・改善

成功事例の共有と表彰制度

管理者の率先垂範

営業プロセス標準化の2つの方法

営業プロセスを可視化したら、次は標準化を検討しましょう。標準化により、最も効果的な売り方を組織全体に展開できます。

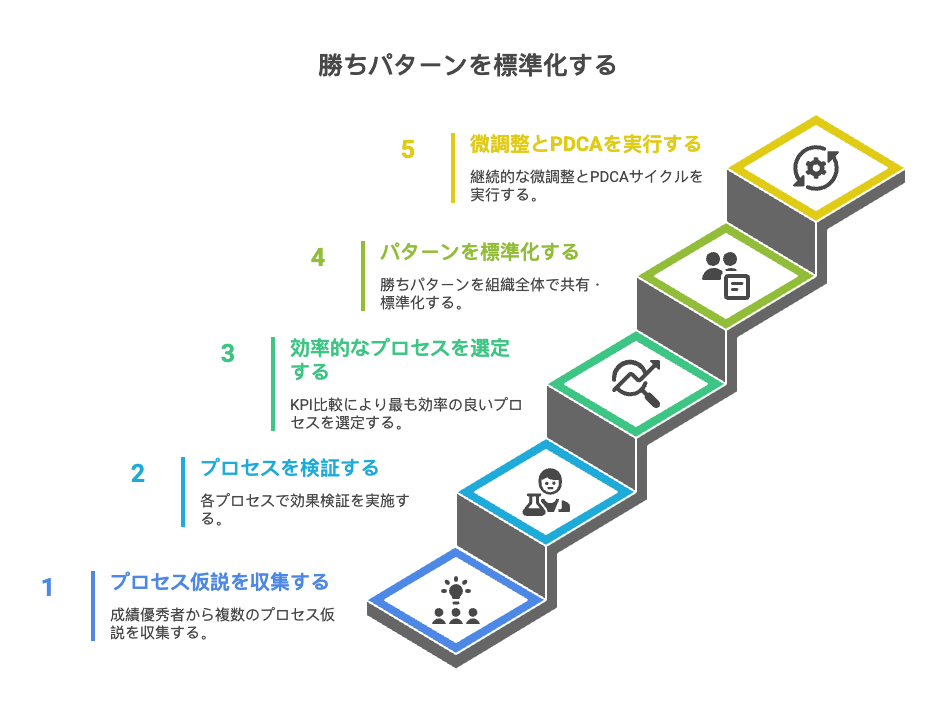

方法1:勝ちパターンを見つけてから標準化

この方法では、まず複数の営業プロセス仮説を準備し、実際に検証してから最適なプロセスを選定します。

実施手順:

成績優秀者からプロセス仮説を複数収集

各プロセスで効果検証を実施

KPI比較により最も効率の良いプロセスを選定

勝ちパターンを組織全体で共有・標準化

継続的な微調整とPDCA実行

成功のポイント:

再現性のあるプロセス設計

十分な検証期間の確保

客観的な評価指標の設定

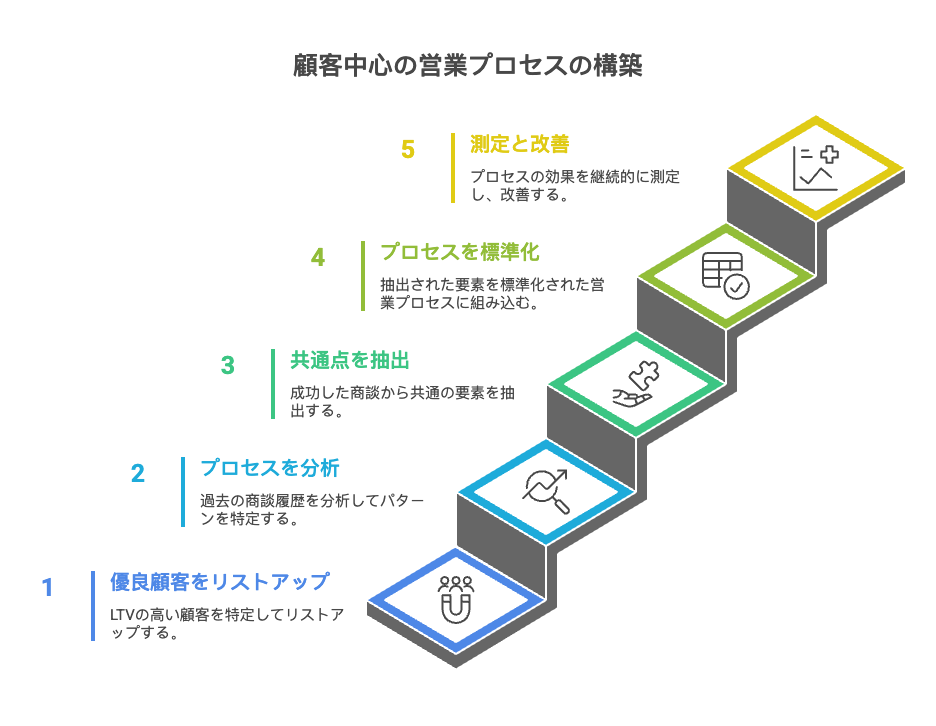

方法2:LTVの高い既存顧客の購買プロセスをベースにする

優良顧客の購買プロセスを分析し、それをベースに営業プロセスを構築する方法です。

実施手順:

LTVの高い優良顧客を複数社リストアップ

過去の商談履歴から営業プロセスを分析

共通点を抽出してプロセス化

標準プロセスとして組織展開

継続的な効果測定と改善

この方法のメリット:

質の高い顧客獲得に特化

少人数で売上最大化が可能

実績に基づいた信頼性の高いプロセス

営業プロセスを見える化できた成功事例

株式会社ディーエムエスの事例

ディーエムエスでは、営業活動が担当者ごとに属人化し、商談情報が社内で共有されないことが課題でした。そこで営業支援ツールを導入し、営業プロセスの見える化を開始。数ヶ月の運用で営業のムダやボトルネックが明確になり、組織内で改善意識が高まりました。

商談内容や提案資料を部署間で共有する仕組みも構築され、営業ナレッジの蓄積が進みました。属人的な営業から、再現性のある「科学的な営業」へのシフトを実現しています。

エームサービス株式会社

エームサービスでは、案件管理に独自のシステムを使っていたものの、入力のしにくさから営業担当者の記録が定着せず、蓄積されたデータも活用されていない状態が続いていました。

そこでクラウド型営業支援ツールを導入し、情報の一元管理を図った結果、現場での入力が習慣化。現在はすべての定例会議でツール上の最新データを共有し、各担当の進捗や負荷状況が見えるようになりました。マネージャーは的確なフォローや人員配置をおこなえるようになり、営業組織全体の生産性が向上しています。

事例からもわかるように、営業プロセスの見える化は、属人化の解消、情報共有の促進、そして営業力の底上げに役立ちます。適切なツールと運用体制を整えると、組織的で成果の出やすい営業活動が実現可能です。

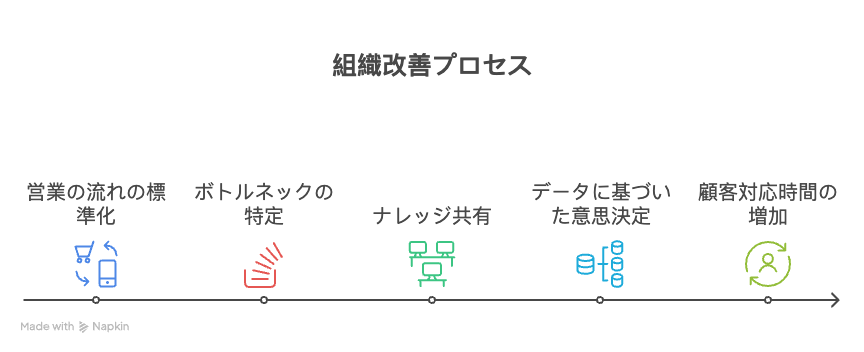

まとめ

営業プロセスの可視化と標準化は、現代のBtoB営業において不可欠な取り組みです。営業担当者の多くが「もっと顧客対応に時間を割きたい」と感じている一方で、営業業務の属人化や非効率さが障壁になっています。

本記事で解説した内容を実践することで、以下の効果が期待できます:

営業の流れの標準化により組織全体での品質向上

ボトルネックの特定による効率的な改善活動

ナレッジ共有による組織力の向上

データに基づいた意思決定による成果の最大化

顧客対応時間の増加による関係性の強化

SFAやCRMの活用により、リアルタイムの進捗管理や組織全体での情報共有も実現できます。実際の企業事例でも、営業の効率化や成果向上につながっていることが証明されています。

営業プロセスの見える化は一朝一夕では完成しませんが、継続的な改善により確実に組織の営業力を向上させることができます。ぜひ一度、自社の営業プロセスを見直し、可視化・標準化に取り組んでみてはいかがでしょうか。

Nottaが選ばれる理由は?

①簡単かつ迅速。最大5時間の音声を数分で文字に変換できます。

②高音質な音声の書き起こし精度は98.86%に達しています。

③国内唯一のZoom/Google Meet/Teams連携で、 社内会議、オンライン授業を文字起こしできます。