意思決定プロセスとは?基本ステップや最適化ポイントを解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

ビジネスや日常生活では、大小さまざまな決断が求められます。「どの選択肢が最適かわからない」「もっと良い判断ができたのではないか」と、重要な場面で悩むことも少なくないでしょう。

実は、質の高い意思決定は、感覚だけに頼るのではなく、体系的な「プロセス」を踏むことで可能になります。

この記事では、意思決定の基本となる7つのステップから、組織で活用するための最適化ポイント、陥りがちな失敗例までを網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたも自信を持って合理的な判断を下し、目標達成に近づくための具体的な方法がわかります。

意思決定プロセスとは

意思決定プロセスとは、目標を達成するために最も良い選択をするための一連の手順です。感覚や経験だけに頼って判断すると、誤った選択をしてしまうことがあります。そのため、体系的な手順を踏んで、合理的に結論を導き出す方法が求められるのです。

たとえば、ビジネスで新商品を開発するか、どの市場に参入するかといった重要な場面で活用される考え方になります。この手順を踏むことで、より客観的で納得感のある決定ができるようになります。

意思決定が重要な理由

意思決定が重要なのは、一度下した判断が将来に大きな影響を与えるからです。適切な手順を踏まない決定は、機会の損失や予期せぬ問題を引き起こすかもしれません。

たとえば、企業がどの事業に投資するかという決定は、その後の成長を大きく変える可能性があります。個人のキャリア選択も、将来の生活に深く関わる重要な判断です。適切なプロセスを経ることで、リスクを減らし、成功の可能性を高められます。

そのため、質の高い意思決定は、目標を達成するために不可欠な要素といえるでしょう。

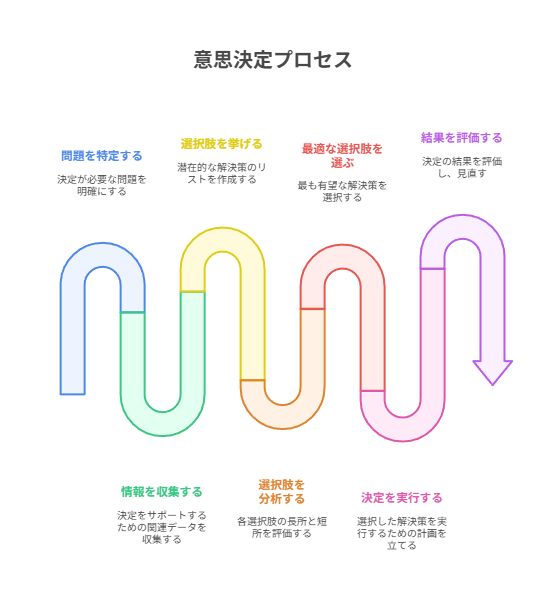

意思決定プロセスの一般的な7ステップ

①意思決定が必要な対象を明確にする

最初のステップは、何を決定すべきか、その目的と範囲をはっきりさせることです。解決すべき問題が曖昧なままでは、その後の情報収集や選択肢の評価が的外れになる恐れがあります。

具体的には、「売上が落ちている」という漠然とした問題ではなく、「若者向け商品の売上が前年比20%減なので、その対策を考える」のようにします。達成したい目標や制約条件もここで確認しておきましょう。

問題を具体的に定義することで、以降のプロセスがスムーズに進みます。

②情報を収集する

次に、判断の根拠となる情報を幅広く集める必要があります。不十分な情報や偏った情報だけでは、最適な選択肢を見逃す可能性があります。客観的な事実やデータを集めることで、判断の精度が高まるでしょう。

市場調査のデータ、競合他社の動向、顧客からの意見、社内の専門家の知見などを集めます。インターネット上の情報だけでなく、書籍や関係者への聞き取りなど、信頼できる情報源を複数活用することが大切です。

多角的な視点から情報を集め、判断材料を充実させましょう。

③複数の選択肢(解)を挙げる

集めた情報をもとに、考えられる解決策を複数リストアップします。最初のアイデアに固執すると、より良い選択肢を見落としてしまう危険性があります。視野を広げ、多様な可能性を探ることが重要です。

具体例としては、売上回復策として「新商品の開発」「既存商品の改良」「新たな販路の開拓」など、様々な角度からアイデアを出します。この段階では、実現可能性を問いすぎず、自由な発想で選択肢を出すことが求められます。

できるだけ多くの選択肢を出すことで、最善の策を見つけられる可能性が高まるでしょう。

④エビデンスを分析・比較する

挙げられた各選択肢を、客観的な証拠(エビデンス)に基づいて分析・比較します。感覚や好みで選ぶのではなく、それぞれの選択肢がもたらすメリットやデメリット、リスクを冷静に評価するためです。

各選択肢について、予想されるコスト、効果、実現までにかかる時間などを数値化して比べてください。また、成功の可能性や失敗した場合の影響度なども評価項目に入れるとよいでしょう。

この評価を通じて、選択肢の優劣を客観的に判断する材料をそろえます。

⑤最適な選択肢を選ぶ

分析と評価の結果を踏まえ、最終的に実行する一つの選択肢を決定します。これまでのステップで、各選択肢の長所と短所は明らかになっています。目標達成の可能性が最も高く、かつ許容できるリスクの範囲内に収まる案を選ぶことが合理的です。

たとえば比較評価した結果、「コストは少し高いが、最も売上回復効果が期待できる新商品の開発」を選択するといった判断を下します。なぜその選択肢が最適なのか、理由を明確に説明できるようにしておくことも大切です。

⑥実行に移す

決定した選択肢を、具体的な行動計画に落とし込み実行します。どんなに優れた決定でも、行動に移さなければ意味がありません。計画を立てて着実に実行することで、初めて成果につながります。

具体的には、「誰が」「いつまでに」「何をするのか」を明確にした実行計画を作成します。必要な予算や人員を確保し、関係者間で情報を共有しながらプロジェクトを進めていくのです。計画的かつ着実な実行が、意思決定を成功に導く鍵となります。

⑦結果を評価し見直す

実行した結果を評価し、当初の目的が達成できたかを確認します。実行して終わりではなく、結果を振り返ることで、今回の意思決定の質を評価できます。

売上目標は達成できたか、計画通りにコストは収まったかなどを、具体的なデータで評価します。もし期待した成果が得られなかった場合は、どのステップに問題があったのかを分析し、改善策を考えます。

意思決定プロセスで押さえるべきポイント

客観的データで判断する

意思決定では、個人の主観や感情ではなく、客観的なデータに基づいて判断することが重要です。人は無意識のうちに、自分の経験や好みに基づいて物事を判断しがちです。しかし、それでは誤った結論に至る危険性があります。

売上データ、市場調査の結果、顧客アンケートなど、数値で示せる情報を積極的に活用してください。感覚的に「A案が良さそうだ」と感じても、データが「B案の方が効果的」と示しているなら、B案を優先すべきでしょう。

感情を排し、事実に基づいて判断する姿勢が、質の高い意思決定につながります。

期限や緊急度を考慮する

いつまでに決定を下す必要があるかという、時間的な制約も重要な判断要素です。どんなに良い決定でも、タイミングを逃しては意味がありません。一方で、焦って不十分な情報で決めると、大きな失敗につながる恐れがあります。

緊急性が高い案件であれば、多少情報が不完全でも、迅速に判断を下す必要があります。逆に時間に余裕がある場合は、じっくりと情報を集め、多角的に検討することが可能です。意思決定にかけられる時間と、求められる判断の質とのバランスを取ることが大切です。

期限と緊急度を正しく認識し、プロセス全体の時間配分を考えましょう。

決定後の流れを設計する

何かを決定する際には、その後の実行計画までを具体的に考えておく必要があります。「これをやる」と決めただけで満足してしまうと、行動が伴わず、計画倒れに終わってしまいます。誰が、いつ、どのように実行するのかを明確にすることで、決定の実効性が高まります。

たとえば新商品の開発を決定した場合、「開発チームの編成」「各工程の担当者と期限」「必要な予算の確保」などをあらかじめ設計します。関係者全員が同じ目標と計画を共有することが、スムーズな実行につながるのです。

決定と実行は一体です。決定段階で、実行の道筋まで描いておきましょう。

その他の意思決定プロセスモデルと比較

5段階モデル:問題把握から評価までの簡易フロー

5段階モデルは、7ステップモデルをより簡略化した、実践しやすい意思決定の枠組みです。7ステップの全てを厳密に行う時間がない場合や、それほど複雑でない問題に対応する際に有効です。

一般的に

「①問題の認識」

「②情報収集」

「③選択肢の評価」

「④意思決定と実行」

「⑤結果の評価」

という5つの段階で構成されます。7ステップモデルの「選択肢を挙げる」と「分析・比較」が一つにまとまっているイメージです。

日常的な業務上の判断など、迅速さが求められる場面で活用しやすいモデルといえます。

4段階モデル:迅速判断に向くシンプルスキーム

4段階モデルは、さらにプロセスを単純化し、迅速な判断を目的としたフレームワークです。緊急性の高い問題や、即座に対応が必要な状況では、詳細な分析よりもスピードが優先されます。このモデルは、素早い判断と行動を促すために設計されています。

代表的なものに

「①目標設定」

「②現状分析」

「③課題設定」

「④実行計画の策定」

があります。問題解決に焦点を当て、どう行動すべきかを素早く導き出すことに特化しています。複雑な分析が不要で、すぐに行動に移すべき場面で力を発揮するモデルです。

3段階モデル:医療・看護現場での活用例

3段階モデルは、特に医療や看護の現場で、倫理的なジレンマに対応するために用いられることが多いです。患者の命や尊厳に関わる判断では、事実の確認、価値観の明確化、そして行動というステップが重要になります。複雑な状況を整理し、倫理的に適切な判断を下す助けとなります。

具体的には「①状況の把握と情報収集」「②倫理的な問題の明確化と価値の比較」「③行動計画の立案と実行」といった段階を踏みます。単なる効率性だけでなく、関わる人々の価値観や権利を深く考える点が特徴です。

倫理的な側面が強く問われる専門分野で、慎重な判断を下すために活用されるモデルです。

モデル別メリット・デメリット比較表

各モデルには長所と短所があり、状況に応じた使い分けが重要です。完璧なモデルは存在せず、それぞれの特性を理解することが、目の前の課題に最適なアプローチを選ぶための第一歩となります。どのモデルが優れているかではなく、どの状況にどのモデルが適しているかを考えましょう。

以下に、これまで紹介した各モデルのメリット、デメリット、そしてどのような状況に向いているかをまとめました。この表を参考に、自社の課題や個人の目的に最も合ったモデルを選んでみてください。

| モデル名 | メリット | デメリット | 向いている状況 |

|---|---|---|---|

| 7ステップモデル | ・網羅的で丁寧な判断ができる ・論理的で客観性が高い ・関係者の合意形成がしやすい | ・時間と手間がかかる ・全てのステップを厳密に行うのが大変 | ・企業の将来を左右する重要な意思決定 ・複雑で前例のない問題 |

| 5段階モデル | ・7ステップモデルより簡略で実践しやすい ・基本的な流れを保ちつつ効率的 | ・網羅性に欠け、分析が浅くなる可能性がある | ・日常的な業務上の判断 ・比較的複雑でない問題 |

| 4段階モデル | ・シンプルで迅速な判断が可能 ・行動計画に直結しやすい | ・詳細な分析が不足しがち ・判断の根拠が弱くなることがある | ・緊急性が高くスピードが求められる場面 ・現場レベルでの即時対応 |

| 3段階モデル | ・倫理的な側面の検討に特化 ・価値観や人権を重視できる | ・一般的なビジネス課題への応用は難しい ・効率や利益の追求には向かない | ・医療、看護など倫理的ジレンマが伴う専門分野 |

自社・個人に合うモデルを選ぶ基準

最適なモデルを選ぶには、「問題の複雑さ」「時間の制約」「関わる人の数」を基準に考えるとよいでしょう。この基準に照らし合わせることで、どのモデルが目の前の状況に最も適しているかを客観的に判断できます。

会社の将来を左右するような複雑な問題で、時間に余裕があるなら7ステップモデルが適します。日々の業務での小さな改善なら、4段階や5段階モデルで十分かもしれません。多くの部署が関わる場合は、網羅的なモデルが合意形成に役立ちます。

状況を正しく見極め、目的に合った道具を選ぶ意識が求められます。

意思決定プロセスが難しい理由

認知バイアス・ヒューリスティクスの影響

認知バイアスは、人が無意識に持っている思考の偏りであり、合理的な判断を妨げる大きな要因です。人は経験則(ヒューリスティクス)に基づいて素早く判断しようとします。しかし、その際に先入観や思い込みが入り込み、論理的でない結論を導いてしまうことがあります。

代表的なものに、過去の成功体験に固執する「正常性バイアス」や、自分の意見を支持する情報ばかり集めてしまう「確証バイアス」があります。これらのバイアスに気づかないままでは、客観的な判断はできません。

自分の判断が偏っている可能性を常に意識し、意識的に異なる視点を取り入れる努力が重要です。

情報の過不足による判断停滞

判断に必要な情報が多すぎても、逆に少なすぎても、意思決定は停滞してしまいます。情報が不足していると、どの選択肢が優れているか判断できず、リスクを恐れて行動できなくなります。一方で、情報が多すぎると、何を信じればよいか分からなくなり、分析だけで時間を浪費してしまうのです。

新しい市場への参入を検討する際、情報がなければ不安で決められません。しかし関連するデータを集めすぎた結果、処理しきれずに混乱し、いつまでも結論が出ないこともあります。

必要な情報を、適切な量だけ集めて整理するスキルが求められます。

ステークホルダー間の利害対立

組織での意思決定では、関係者(ステークホルダー)間の利害が対立し、合意形成が難しくなることがあります。それぞれの部署や担当者は、自身の立場や目標に基づいて意見を述べます。そのためある部署にとっては最適な選択肢が、別の部署にとっては不利益になる場合があるのです。

たとえば、営業部は「製品の値下げ」を主張し、製造部は「コストがかかるため反対」と主張するような状況です。両者の意見が対立し、意思決定が進まなくなります。全体の目標を共有し、対話を通じてお互いの立場を理解し、妥協点を見出す努力が必要です。

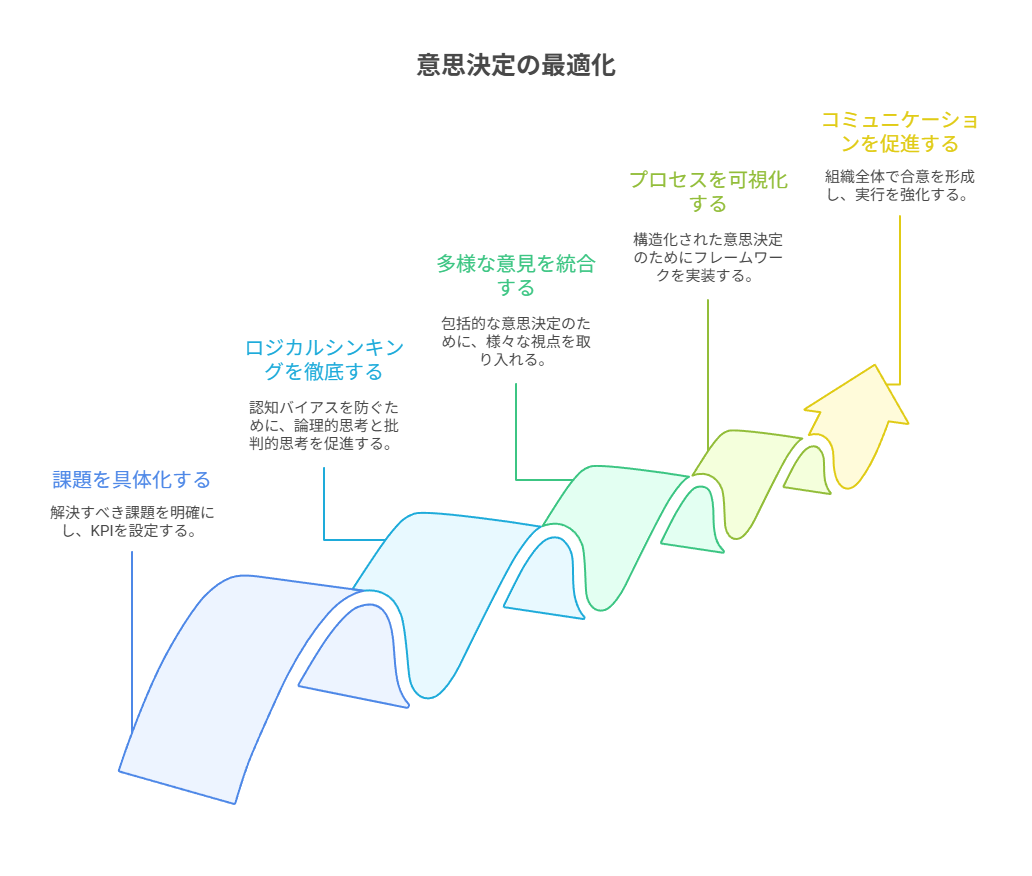

組織で意思決定プロセスを最適化する5つのポイント

①課題を具体化しKPIを設定する

意思決定の出発点として、解決すべき課題を具体的にし、成果を測る指標(KPI)を設定します。課題が曖昧だと、何を目指しているのかが分からなくなり、議論が発散してしまいます。KPIを設定することで、全員が同じゴールを共有し、判断基準が明確になるでしょう。

たとえば「顧客満足度を上げる」という曖昧な目標ではなく、「半年以内に、顧客アンケートの5段階評価で平均4.0以上を目指す」のように設定します。これにより、提案された施策がKPI達成に貢献するかどうかで評価できるようになります。

目標を数値化することで、客観的でぶれない意思決定が可能になります。

②ロジカル & クリティカルシンキングの徹底

論理的思考(ロジカルシンキング)と批判的思考(クリティカルシンキング)を組織全体で徹底することが求められます。論理的思考は、物事を筋道立てて整理する力です。批判的思考は、「本当にそうか?」と前提を疑う力であり、この二つが認知バイアスによる誤った判断を防ぎます。

たとえば会議で意見を述べる際には、必ず根拠をセットで話すルールを作ります。また「昔からこうだから」という意見に対しては、「その前提は今も正しいか?」と問いかける文化を醸成することが大切です。

感覚や慣習に頼らず、根拠に基づいて考える習慣が、組織の判断力を鍛えます。

③多様な意見とエビデンスを統合する

意思決定の際には、様々な立場からの意見や客観的な証拠(エビデンス)を統合して判断することが重要です。特定の人の意見や一部のデータだけに頼ると、視野が狭くなり、より良い選択肢を見逃す可能性があります。多様な視点を取り入れることで、リスクを多角的に検討し、より頑健な決定ができます。

専門家、現場の担当者、管理職など、異なる役割の人から意見を聞く場を設けます。出された意見を市場データなどの客観的な証拠と照らし合わせ、総合的に最も合理的な結論を導き出すのです。

独断を避け、多様な知見を結集させることが、質の高い意思決定につながります。

④プロセスを可視化し繰り返す(PDCA/OODA/RAPID 等)

意思決定のプロセスをフレームワークで可視化し、継続的に実践することが有効です。誰が、いつ、何を基準に決定するのかというルールが明確でないと、判断が属人化したり、遅れたりします。

具体的には、計画・実行・評価・改善を繰り返す「PDCA」や、迅速な判断を促す「OODA」、役割分担を明確にする「RAPID」などがあります。自社の文化や課題の性質に合ったフレームワークを導入し、繰り返し使うことで組織に定着させましょう。

型を決めて実践を繰り返すことが、組織の意思決定能力を向上させる近道です。

⑤インターナルコミュニケーションで合意形成を促進

決定事項をスムーズに実行するためには、組織内の対話を通じて合意を形成することが不可欠です。なぜその決定に至ったのかという背景や理由が共有されないと、関係者は納得できず、実行段階での協力が得られにくくなります。一方的な決定は、現場の反発や士気の低下を招きます。

決定プロセスやその理由を、社内報や全体会議などで丁寧に説明します。関係部署からの質問に答える場を設け、懸念や不安を解消する努力も必要です。対話を通じて、全員が「自分たちの決定だ」と思える状況を作りましょう。

丁寧なコミュニケーションが、組織の一体感を醸成し、決定の実効性を高めます。

意思決定プロセスでよくある失敗と注意点

少ない情報で突き進む

判断材料が不十分なまま、直感や思い込みだけで決定を下してしまうのは、典型的な失敗例です。十分な情報収集や分析を怠ると、問題の本質を見誤ったり、より良い選択肢を見逃したりする可能性が高くなります。希望的観測に基づいて行動し、予期せぬリスクに直面することになりかねません。

たとえば競合製品の調査をせずに新商品を開発し、市場のニーズとずれていて全く売れない、といったケースです。最初の思いつきに飛びつかず、客観的な情報を集めてから判断するという基本を徹底することが大切です。

焦らず、まずは事実を集めるというステップを省略しないように注意しましょう。

過去の成功事例を盲信する

「以前この方法で成功したから、今回も大丈夫だろう」と安易に考えることは危険です。市場環境や顧客のニーズは常に変化しています。過去に成功した要因が、現在も同じように通用するとは限りません。成功体験に固執すると、変化への対応が遅れ、大きな失敗につながる恐れがあります。

かつて大ヒットした商品の後継品を、同じ戦略で売り出したが、消費者の好みが変わっていて全く売れなかった、という事態は避けなければいけません。成功体験は参考にしつつも、現状を改めて分析し、今の状況に合った判断をすることが求められます。

過去は過去として捉え、常にゼロベースで考える姿勢が重要です。

周囲の意見を鵜呑みにする

自分の頭で考えず、周囲の意見や場の空気に流されて決定してしまうことも、避けるべき失敗です。特に声の大きい人や専門家の意見に、無批判に従ってしまう傾向があります。しかし、その意見が本当に正しいとは限りません。また会議で反対意見が出にくい雰囲気だと、問題点が見過ごされる危険性があります。

たとえば会議で誰も反対しないため、計画の欠陥に気づかないまま実行し、後で大きな問題が発覚するケースはないでしょうか?「なぜそう言えるのか?」と根拠を問い、自分なりに納得できるまで考える姿勢が大切になります。

他者の意見は参考にしつつも、最終的な判断は自分自身の責任で行うという意識を持ちましょう。

意思決定プロセスをスムーズにするおすすめツール

意思決定プロセスをスムーズにしたい方には、「Notta Sales Agent」がおすすめです。ツールを使うことで、意思決定の土台となる客観的な情報を、正確に収集・共有できます。

人の記憶やメモに頼ると、情報の抜け漏れや解釈の違いが生じかねません。AIツールは会議での発言を正確なテキストとして残すため、事実に基づいた議論を可能にします。

Notta Sales Agentは商談や会議を自動で文字起こしし、要約を作成します。これにより、情報収集の段階で重要な論点を正確に把握できます。決定事項や顧客の反応も記録されるため、後の評価や見直しの際にも客観的なデータとして役立つでしょう。

まとめ

意思決定プロセスは、より良い未来を選ぶための重要な技術です。ビジネスや人生における様々な課題に対して、感覚だけに頼らず、論理的な手順を踏むことで、失敗のリスクを減らし、成功の確率を高められます。

組織においては、プロセスを仕組み化し、全員で実践することで、全体の判断力を向上させることができます。

この記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ日々の判断に意思決定プロセスを取り入れてみてください。

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン