言った言わない問題の原因・対策を徹底解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

職場や日常生活において、誰もが一度は経験したことがある「言った言わない」問題。この問題は単なる記憶の食い違いではなく、組織の生産性や人間関係に深刻な影響を与える重要な課題です。本記事では、この問題の根本原因から実践的な対策まで、包括的に解説します。

言った言わない問題とは何か

言った言わない問題とは、口頭での指示や合意が証拠として残らないため、後から「言った」「言わない」で紛糾する問題を指します。この問題はビジネスシーンや日常業務で頻繁に発生し、認識のズレや伝達ミスが主な原因となります。

特に職場環境では、口頭での指示や報告が多く、この問題が発生しやすい傾向にあります。上司と部下の間、同僚同士、さらには顧客との間でも起こりうる問題であり、適切な対策を講じることが組織運営において不可欠です。

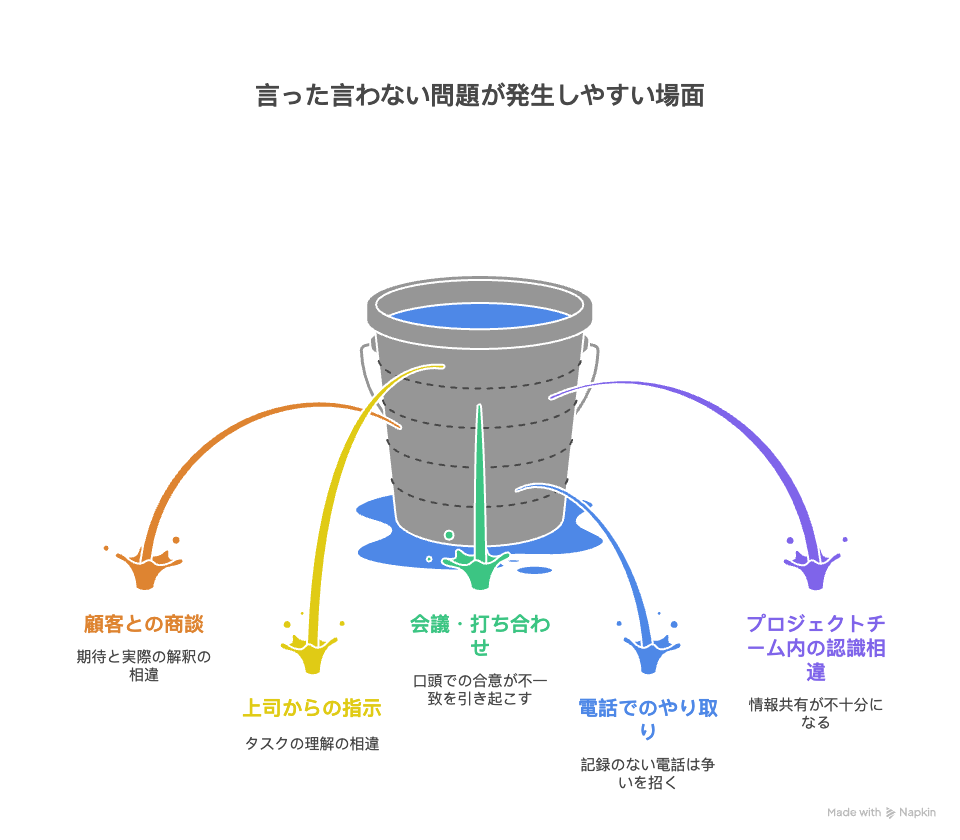

言った言わない問題が発生しやすい場面

顧客との商談

ビジネスにおける顧客との商談では、製品やサービスの提供条件、価格、納期など、多くの重要な情報が交換されます。例えば、営業担当者が顧客と製品の購入に関する商談で、納期を「約4週間」と伝えたつもりが、顧客は「最長4週間」と解釈していたというケースがあります。このような期待と実際の解釈の相違により、クレームや信頼関係の悪化につながる可能性があります。

上司からの指示

社内の上司が部下に指示する場面でも、言った言わない問題は頻繁に発生します。例えば、「来週の定例会議の前日までにサービスの分析資料を共有できるようにしておいてほしい」と上司が口頭で指示したものの、部下は既存の資料の更新と理解していたというケースがあります。このような認識の相違が、後から大きな問題に発展することがあります。

会議・打ち合わせでの発生

会議や打ち合わせの場では、口頭での議論が中心となるため、議事録を取らずに重要な決定事項を口頭でやり取りした際に問題が発生しやすくなります。特に、参加者の記憶に依存する形で合意事項が決まると、後から認識の相違が明らかになることがあります。

電話でのやり取り

電話でのコミュニケーションは、記録が残りにくく、言った言わない問題が発生しやすい場面の一つです。重要な商談や指示を電話のみで行った場合、後から内容について争いになることがあります。特に、複雑な条件や詳細な仕様について話し合った場合、記憶の曖昧さが問題を引き起こす可能性があります。

プロジェクトチーム内での認識相違

複数のメンバーが関わるプロジェクトでは、タスク分担やスケジュール調整時に認識の相違が生じやすくなります。特に、異なる部署や外部パートナーとの連携において、情報共有が不十分な場合に問題が発生しがちです。

言った言わない問題の主な原因

口頭伝達のみで記録が残らない

最も根本的な原因は、重要な情報が口頭でのみ伝達され、記録として残らないことです。会話や電話のみで済ませ、メモや文書化を行わない場合、情報が個人の記憶や口頭に依存してしまいます。人間の記憶は時間の経過とともに曖昧になり、主観的な解釈が加わるため、客観的な事実の確認が困難になります。

情報共有・コミュニケーション不足

関係者間で必要な情報が適切に伝わっていない場合も、言った言わない問題の原因となります。伝達経路が複雑で、誰が何を知っているかが不明瞭な組織では、情報の断片化が起こりやすくなります。また、情報共有の責任者が明確でない場合、重要な情報が漏れる可能性が高くなります。

認識のズレ・曖昧な表現

指示内容や合意事項が漠然としており、解釈が人によって異なる場合も問題の原因となります。「~しておいて」といった曖昧な指示は、受け手の解釈に委ねられる部分が多く、誤解を生じやすい表現です。また、専門用語や業界特有の表現が適切に理解されていない場合も、認識のズレを生む要因となります。

確認・フィードバックの不足

実行前後にすり合わせを行わず、そのまま業務を進行してしまうことも問題の原因となります。相手が理解したかを互いに確認しないまま進めることで、後から大きな認識の相違が明らかになることがあります。特に、複雑な業務や重要なプロジェクトでは、定期的な確認作業が不可欠です。

聞き逃し・思い込み

相手の発言を聞き漏らしたり、誤解したまま記憶してしまうことも、言った言わない問題の原因となります。集中力の低下や環境音の影響により、重要な情報を聞き逃すことがあります。また、自分の解釈だけで会話を完結させてしまう思い込みも、問題を引き起こす要因となります。

認知バイアス・主観的解釈

人間の記憶は主観的であり、個人的な経験や感情、先入観によって影響を受けます。同じ出来事でも、人によって記憶の内容や解釈が異なることがあり、これが言った言わない問題の根本的な原因となることがあります。特に、ストレスや疲労が蓄積している状況では、認知バイアスが強く働き、客観的な事実認識が困難になります。

引き起こされるトラブル・影響

職場の人間関係悪化

言った言わない問題が発生すると、責任のなすりつけ合いが始まり、信頼関係が損なわれます。上司と部下、同僚間のコミュニケーションがぎくしゃくし、職場の雰囲気が悪化します。このような状況が続くと、チームワークが低下し、組織全体の士気に悪影響を与える可能性があります。

業務混乱・生産性低下

本来の業務やプロジェクトが遅延・停滞する原因となります。無用な手戻りや二度手間が発生し、効率的な業務遂行が困難になります。また、問題解決に時間を取られることで、本来の業務に集中できない状況が生まれます。

クレームや信頼低下

顧客や取引先とのトラブルにつながり、企業の信用を損なう可能性があります。納期遅延や作業ミスがクレームに発展し、長期的な取引関係に悪影響を与えることがあります。特に、サービス業や製造業では、このような問題が直接的な損失につながる可能性があります。

法的リスクの増大

口頭合意の立証が難しく、契約上の争いが長期化する可能性があります。書面証拠がないことで、損害賠償問題に発展する場合もあります。特に、重要な契約や約束事については、法的な証拠としての記録が不可欠です。

言った言わない問題発生時の対処法

冷静に相手の話を聞く

問題が発生した際は、まず相手の主張を否定せずに傾聴することが重要です。感情的にならず、冷静に状況を把握することで、建設的な解決策を見つけることができます。相手の立場や状況を理解しようとする姿勢が、問題解決の第一歩となります。

状況整理・事実確認

いつ・誰が・どこで・何を伝えたかを時系列で整理し、客観的な事実を確認します。関係資料や当事者のメモがあれば、それらを確認して事実関係を明らかにします。記憶に頼らず、可能な限り客観的な証拠を基に判断することが重要です。

認識のすり合わせ

互いの聞き取り内容を照らし合わせ、食い違いの原因を見つけます。曖昧な点や認識の違いを明文化し、関係者全員で共有することで、今後の同様の問題を防ぐことができます。この過程では、相手を責めるのではなく、問題の原因を特定することに焦点を当てることが重要です。

協力して解決策を検討

解決のための代替案や改善策を話し合い、合意形成を図ります。両者が納得する形で問題解決の方向性を確認し、今後の業務に支障をきたさないよう配慮します。この際、過去の問題にこだわらず、将来に向けた建設的な議論を行うことが重要です。

反省と改善

問題が解決した後は、なぜこのような問題が発生したのかを振り返り、改善点を明確にします。同様の問題を防ぐための具体的な対策を検討し、組織全体のコミュニケーション能力向上に繋げることが重要です。この過程では、個人の責任追及ではなく、システムやプロセスの改善に焦点を当てることが効果的です。

未然防止の対策・ルール作り

会議・打ち合わせは議事録で記録

必要事項や決定事項を議事録にまとめ、関係者全員で共有します。議事録は参加者の確認・承認を得てから保存し、後から参照できるようにします。デジタルツールを活用することで、議事録の作成と共有を効率化できます。

メール・チャットでやり取りを残す

重要な指示や報告は書面(メールや社内チャット)で行い、ログを蓄積します。情報共有ツールを活用し、誰がいつ何を確認したかを可視化することで、責任の所在を明確にできます。また、重要な情報は複数の手段で伝達し、確実に伝わるようにします。

重要事項は書面化・合意の明文化

価格や仕様など重要な内容は契約書や確認書を用いて明確に記録します。関係者全員が内容を理解・同意しているかチェックリスト化し、漏れのない確認を行います。特に、法的な効力を持つ合意については、必ず書面化することが重要です。

コミュニケーションルールを整備

伝達のルールやフローを社内で明確化し、標準化します。例えば、口頭指示の後には必ずフォローアップメールを送るなどのルールを設けることで、情報の記録化を徹底できます。情報共有の責任者・方法を定め、連絡漏れを防止する仕組みを作ります。

定期的なすり合わせとフィードバック

プロジェクトや業務の進捗会議で確認作業を挟み、認識の相違を早期に発見します。完了時には内容の振り返りを行い、改善点を共有することで、組織全体のコミュニケーション能力を向上させることができます。

積極的なコミュニケーションの促進

組織内で積極的なコミュニケーションを促進する文化を構築します。質問しやすい環境を作り、不明な点があれば遠慮なく確認できる雰囲気を醸成します。また、定期的な1on1ミーティングやチームビルディング活動を通じて、メンバー間の信頼関係を強化します。

ITツール・システムを活用した対策

ビジネスチャット・情報共有ツール

SlackやChatworkなどのビジネスチャットツールを活用し、会話内容を履歴化します。誰でも参照できるようにすることで、情報の透明性を確保できます。共有スペース(Wiki、クラウドストレージ)で資料を一元管理し、必要な情報にいつでもアクセスできる環境を構築します。

会議録音・文字起こしツール

Web会議や打ち合わせを録音・録画し、必要に応じて文字起こしを行います。AI文字起こし機能を活用することで、議事録作成を効率化し、客観的な証拠として活用できます。録音データは適切に管理し、必要な場合のみ参照できるようにします。

タスク管理・プロジェクト管理ツール

TrelloやJiraなどのタスク管理ツールを活用し、作業内容・進捗を可視化します。担当範囲を明確化することで、責任の所在を明らかにできます。カレンダー共有やリマインダー機能を活用し、重要タスクを漏れなく管理します。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPAツールを活用して、定型的な情報伝達プロセスを自動化します。例えば、会議の議事録を自動で関係者に配信したり、重要な決定事項を自動的に文書化したりすることで、人的ミスを防ぎ、確実な記録を残すことができます。

言った言わない問題に法的効力はあるか

口頭での合意は法的な証拠になりにくく、立証が非常に困難です。メールや書面で合意が残っていない場合、裁判で不利になる可能性が高いため、重要な契約や約束ごとは必ず書面化し、署名・記録を残すことが重要です。

ただし、録音データや第三者の証言など、客観的な証拠があれば、口頭合意の立証も可能な場合があります。しかし、このような証拠の収集は困難であり、事前の書面化が最も確実な対策となります。

Nottaが提供する言った言わない問題の解決策

これまで解説してきた対策を実践する上で、効果的なITツールの活用は不可欠です。AI文字起こしサービス「Notta」は、言った言わない問題の根本的な解決に必要な「確実な記録」「透明性の確保」「認識の統一」を実現する包括的なソリューションを提供しています。

確実な記録による証拠の保全

NottaのAI文字起こし機能により、会議や打ち合わせの内容を正確に記録し、後から参照可能な形で保存できます。58言語に対応した高精度な文字起こしにより、口頭での合意事項や指示内容を客観的な証拠として残すことができます。これにより、「言った」「言わない」の水掛け論を防ぎ、事実に基づいた建設的な議論が可能になります。

リアルタイムでの情報共有

会議中にリアルタイムで文字起こしを行い、参加者全員が同じ情報を共有できる環境を構築します。オンライン会議(Zoom、Google Meet、Microsoft Teams、Webexなど)との連携により、リモートワーク環境でも確実な記録と共有が実現できます。

AI要約による要点の明確化

NottaのAI要約機能により、会議の重要なポイントや決定事項を自動的に抽出し、関係者全員で共有できます。議事録作成時間を50%削減し、ワンクリックで会議の要約を生成することで、認識の相違を防ぎ、全員が同じ理解を持つことができます。

多言語対応による国際的なコミュニケーション

58言語での文字起こしと42言語での翻訳機能により、多国籍チームや海外顧客とのコミュニケーションにおいても、言語の壁を越えた正確な記録と理解を実現できます。バイリンガル会議の文字起こし機能により、異なる言語での会話も正確に記録できます。

セキュリティとコンプライアンスの確保

SOC 2 Type II、GDPR、ISO 27001、CCPA、HIPAA、APPIに準拠したセキュリティ体制により、機密性の高い会議内容も安全に記録・保存できます。データはAES-256暗号化により保護され、適切な権限管理により必要な関係者のみがアクセス可能です。

チーム権限管理による透明性の向上

オーナー、管理者、メンバーの3段階の権限設定により、記録へのアクセス権限を適切に管理できます。外部共有機能により、必要に応じて関係者と記録を共有し、透明性を確保できます。

統合機能による業務効率化

Slack、Notion、Salesforce、HubSpot、Zoho CRMなどの主要なビジネスツールとの連携により、記録された情報を既存のワークフローにシームレスに統合できます。これにより、言った言わない問題の予防と解決が日常業務の一部として定着します。

Nottaを活用することで、言った言わない問題の根本原因である「記録の不備」と「認識の相違」を同時に解決し、組織全体のコミュニケーション品質と信頼関係の向上を実現できます。

まとめ:言った言わない問題の予防を徹底しよう

言った言わない問題は、組織の生産性と人間関係に深刻な影響を与える重要な課題です。この問題を解決するためには、口頭だけに頼らず「記録」「確認」「共有」の仕組みを作ることが肝要です。

問題が起きても迅速に話し合い、冷静に対処する姿勢を持つことで、組織の信頼関係を維持できます。ITツールや社内ルールを活用し、ミスコミュニケーションを未然に防ぐことで、信頼と効率を高めることができます。

NottaのようなAI文字起こしツールを活用することで、確実な記録と透明性の確保が容易になり、言った言わない問題の根本的な解決が実現できます。組織全体でコミュニケーションの質を向上させ、より良い職場環境と高い生産性を実現できるでしょう。

Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。