【初心者向け】Miro(ミロ)の使い方を徹底解説|基本操作・活用シーン・料金まで

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

「Miro(ミロ)の使い方がわからず、導入をためらっている」「リモートワークでの共同作業をもっとスムーズにしたい」と感じていませんか?Miroは、アイデアの整理からチームでのプロジェクト管理まで、あらゆる共同作業を効率化するオンラインホワイトボードツールです。

本記事では、Miroを初めて使う方に向けてアカウント作成などの基本的な始め方から、付箋や図形の作り方、チームで役立つ便利機能、さらには料金プランまで、知りたい情報を網羅的に解説します。この記事を読めばMiroの操作に迷うことなく、明日からすぐに活用できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

Miro(ミロ)とは?

オンラインホワイトボードとしての基本イメージ

Miroは「無限に広がるデジタルの模造紙」のようなツールです。実際のホワイトボードと同じように、アイデアを付箋に書いて貼ったり、ペンで図を描いたりする作業を、すべてパソコンやタブレット上で行えます。直感的な操作で誰でも簡単に扱えるように設計されていて、ツールバーから使いたい機能を選んでドラッグ&ドロップするだけで、テキストや図形をボード上に追加できます。場所や時間の制約を受けずに、思いついたことをすぐに形にできるのが魅力です。

会議で出た意見を付箋に書き出して整理したり、複雑な情報を図解でまとめたりする際に役立ちます。作成したボードはURLで簡単に共有できるため、チームメンバーからのフィードバックもスムーズに得られます。このように、Miroはアイデアを視覚化し、共有するための柔軟な作業空間を提供します。

代表的な活用シーン

Miroは、多様なビジネスシーンでその能力を発揮します。個人の思考整理からチームでの共同作業まで、幅広い用途に対応できるため多くの企業で導入が進んでいます。Miroには様々な状況に合わせたテンプレートが用意されており、ゼロから作図する手間を省けます。ブレインストーミングやマインドマップ、プロジェクト管理など、目的に応じた最適なフォーマットをすぐに利用開始できます。

具体的に、以下のような場面で活用されています。

ブレインストーミング:付箋機能を使って、参加者が自由にアイデアを出し合う。

マインドマップ:中心テーマから枝分かれさせる形で、思考を構造化する。

オンライン会議:画面を共有し、リアルタイムで図解しながら議論を進める。

プロジェクト管理:カンバン方式でタスクの進捗状況を可視化する。

ワイヤーフレーム作成:Webサイトやアプリの画面設計図をチームで作成する。

これらの活用シーンからもわかるように、Miroは単なるホワイトボードではなく、チームの創造性と生産性を向上させるための多機能なプラットフォームです。

ブレインストーミング

Miroは、チームでのブレインストーミングを活性化させる最適なツールです。場所を問わずに複数人が同時にアイデアを出し合い、発想を広げることができます。オンラインの共有ボード上で、各々が付箋を貼る感覚で意見を書き込めます。誰がどの意見を出したかが一目でわかり、他の人のアイデアに触発されて、新たな発想が生まれやすくなります。物理的な制約がないため、アイデアの数に制限はありません。

具体的な使い方としては、新しい商品の企画会議で、参加者がMiroのボード上にアイデアを付箋で次々と貼っていきます。関連するアイデアをグループ化したり、矢印でつないだりすることで、議論が深まり、考えが整理されていくでしょう。Miroを使えば、オンラインでも対面と変わらない、あるいはそれ以上に活発なブレインストーミングが実現可能です。

マインドマップ

思考を整理したい時、Miroを使えば頭の中にある漠然とした考えを、構造的に整理して視覚化できます。なぜなら、中心となるテーマから放射状に枝を伸ばし、関連するキーワードやアイデアを繋げていく作業が、直感的な操作で簡単に行えるからです。階層構造を明確にすることで、物事の全体像と詳細な要素の関係性を一度に把握できます。

具体的にはブログ記事の構成案を作成する際に、まず中心にテーマを置きます。そこから大見出し、小見出しと枝を伸ばし、各項目で伝えたい内容を書き加えていくことで、全体の流れが明確になります。色分け機能を使えば、カテゴリごとに整理することも簡単です。このようにMiroのマインドマップは、複雑な情報を整理し論理的な思考をサポートするための強力な手段となります。

オンライン会議

Miroは、オンライン会議やワークショップの質を向上させます。参加者全員が書き込める共有のホワイトボードとして機能し、議論を活発にします。ファシリテーターが議題を提示し、参加者はそれに対して付箋で意見を述べたり、図形を使って関係性を示したりと、双方向のコミュニケーションが生まれます。

例えばオンライン研修でグループワークを行う際、各グループにMiroのフレーム(区画)を割り当てます。参加者はその中で自由にディスカッションし、結果をまとめて発表するといった使い方が可能です。タイマー機能を使えば、時間を区切った効率的な進行もできます。Miroをオンライン会議で活用することで、参加者意識を高め、より創造的で実りある時間にすることが可能です。

プロジェクト管理

プロジェクトのタスク管理において、Miroは進捗状況の見える化を実現します。チーム全体のタスクとそのステータスを一枚のボードで共有し、管理を効率化できます。Miroにはカンバンボード形式のテンプレートが用意されており、「未着手」「作業中」「完了」といった列を作成して、タスクカードを移動させるだけで進捗がわかるからです。誰がどのタスクを担当しているのか、どこで遅れが生じているのかが一目瞭然になります。

具体例を挙げると、ソフトウェア開発プロジェクトで各機能をタスクカードとして作成します。開発者は担当するタスクカードを「作業中」の列へ動かし、完了したら「完了」の列へ移動させます。これによりプロジェクトマネージャーは全体の進捗をリアルタイムで把握できるのです。Miroはチームのタスクを明確にし、プロジェクトのスムーズな進行をサポートするツールとして活躍します。

Miroを使うメリット

Miroを利用することには、多くのメリットがあります。チームの共同作業を効率化し、アイデアを素早く形にできる点が最大の利点です。その背景には、Miroが持つ「リアルタイム共同作業」「直感的な操作性」「豊富なテンプレート」といった特徴があります。これらの機能により、専門的な知識がなくても、誰でもすぐに質の高いアウトプットを作成できる環境が整っています。

リアルタイム共同作業

Miro最大のメリットは、複数人がリアルタイムで共同作業できる点です。物理的に離れていても、まるで同じ部屋にいるかのような一体感で作業を進められます。各メンバーのカーソルがボード上に表示され、誰がどこを編集しているかがリアルタイムでわかるからです。付箋の追加や図形の移動、テキストの書き込みといった変更が即座に全員の画面に反映されるため、スムーズな連携が実現します。

例えばチームでWebサイトのデザイン案を検討する際、メンバーがそれぞれ参考画像をボードに貼り付け、コメント機能で意見を交換します。良いと思ったアイデアをその場で組み合わせるなど、ダイナミックな共同編集が可能です。このように、Miroのリアルタイム共同作業機能は、場所に縛られない新しいチームワークの形を可能にします。

初心者でもすぐ扱える

Miroは、初心者でも直感的に操作できる点が大きな魅力です。ITツールに不慣れな人でも、特別な学習なしですぐに使い始めることができます。左側に並んだツールバーから、付箋やテキスト、図形といった使いたいアイコンを選び、ボード上の好きな場所にドラッグ&ドロップするだけで配置できます。まるでスマートフォンのアプリを操作するような感覚です。

初めてMiroを使う人でも、数分間触っているだけで、付箋を貼って文字を入力したり、線で図形をつないだりといった基本操作をマスターできるでしょう。複雑なマニュアルを読み込む必要はありません。このシンプルな操作性により、Miroはチームに導入する際のハードルが非常に低く、誰もがすぐに共同作業に参加できるのです。

豊富なテンプレートとパーツですぐ形にできる

Miroには、作業をすぐに始められる豊富なテンプレートが用意されています。ゼロから作図する手間が省け、誰でも質の高い成果物を短時間で作成可能です。ブレインストーミング、マインドマップ、カンバンボード、フローチャートなど、ビジネスでよく使われるフレームワークがテンプレートとして登録されています。目的に合ったテンプレートを選ぶだけで、作業の土台が瞬時に完成します。

具体的には、顧客の体験を可視化する「カスタマージャーニーマップ」を作成したい場合、テンプレートを選択します。すると必要な項目や構成がすでに用意されたボードが表示され、あとは内容を埋めていくだけでマップが完成します。このように、Miroのテンプレートを活用することで、作図そのものではなく、本来の目的である思考や議論に集中できます。

1つのボードで完結できる

Miroを使えば、プロジェクトに関する情報を1つのボードに集約できます。アイデア出しの初期段階から、設計、管理に至るまで、すべてのプロセスをMiro上で完結させることが可能です。Miroのボードは無限に拡大でき、テキスト、図形、画像、PDF、さらには他のツールへのリンクなど、様々な情報を貼り付けられるからです。情報があちこちに散らばることなく、一元管理が実現します。

具体的にはあるプロジェクトで、最初のブレインストーミングの結果をボードの左側にまとめます。次にその内容を元にしたマインドマップを中央に作成し、右側にはカンバンボードを設置してタスク管理を行う、といった使い方ができます。すべての情報が1つのボードにまとまっているため、関係者全員がプロジェクトの全体像を常に把握できます。

Miroの始め方

Miroの対応デバイスと利用環境

MiroはPCやスマートフォン、タブレットなど、多様なデバイスで利用できます。利用シーンに応じて、最適な環境を選ぶことが可能です。MiroがWebブラウザ版、デスクトップアプリ版(Windows/Mac)、モバイルアプリ版(iOS/Android)が提供されています。オフィスでの本格的な作業から、外出先での簡単な確認・修正まで、柔軟に対応できます。

具体的な対応環境は以下の通りです。

| 利用形態 | 対応OS/ブラウザ | 特徴 |

|---|---|---|

| ブラウザ版 | Chrome, Firefox, Safari, Edge | インストール不要で手軽に利用開始できる。 |

| デスクトップアプリ版 | Windows, macOS | ブラウザのタブに埋もれず、集中して作業しやすい。 |

| モバイルアプリ版 | iOS, Android | 外出先でのボードの閲覧やコメント、簡単な編集に便利。 |

本格的なボード作成や編集作業には画面の大きいPCが推奨されますが、状況に合わせてデバイスを使い分けることで、Miroをさらに便利に活用できるでしょう。

Miroアカウント作成の手順

Miroのアカウント作成は、簡単なステップで完了します。公式サイトからメールアドレスなどを登録するだけで、すぐに無料プランを使い始めることができます。具体的な手順は以下のとおりです。

Miroの公式サイトにアクセスし「無料で登録」ボタンをクリックします

メールアドレスのほか、Google、Office365、Slackの各アカウントでも登録できます

簡単なアンケートに答えるとすぐに利用を開始できます。

この手軽さが、Miroが多くの人に受け入れられている理由の一つです。

Miroで新規ボードを作ってみよう

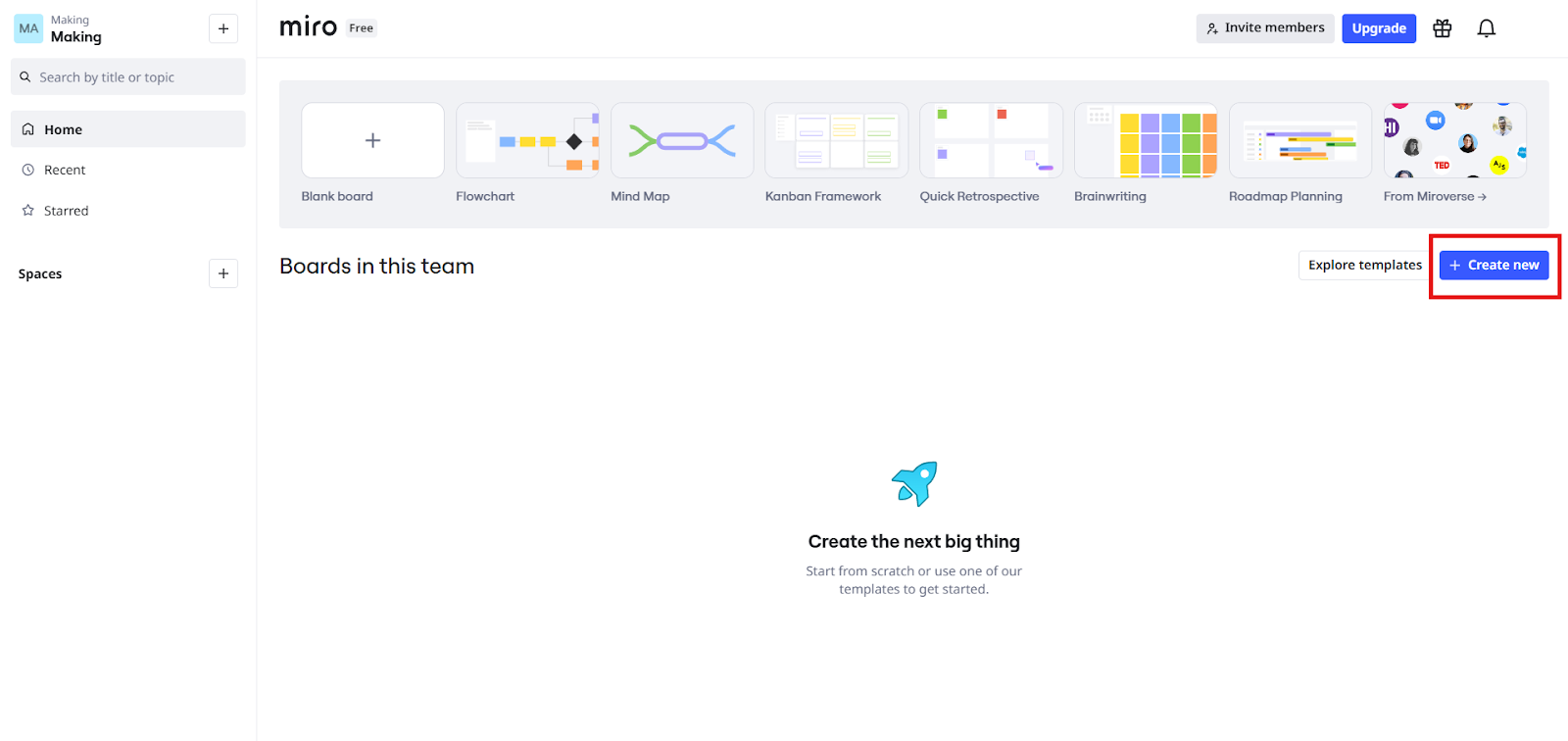

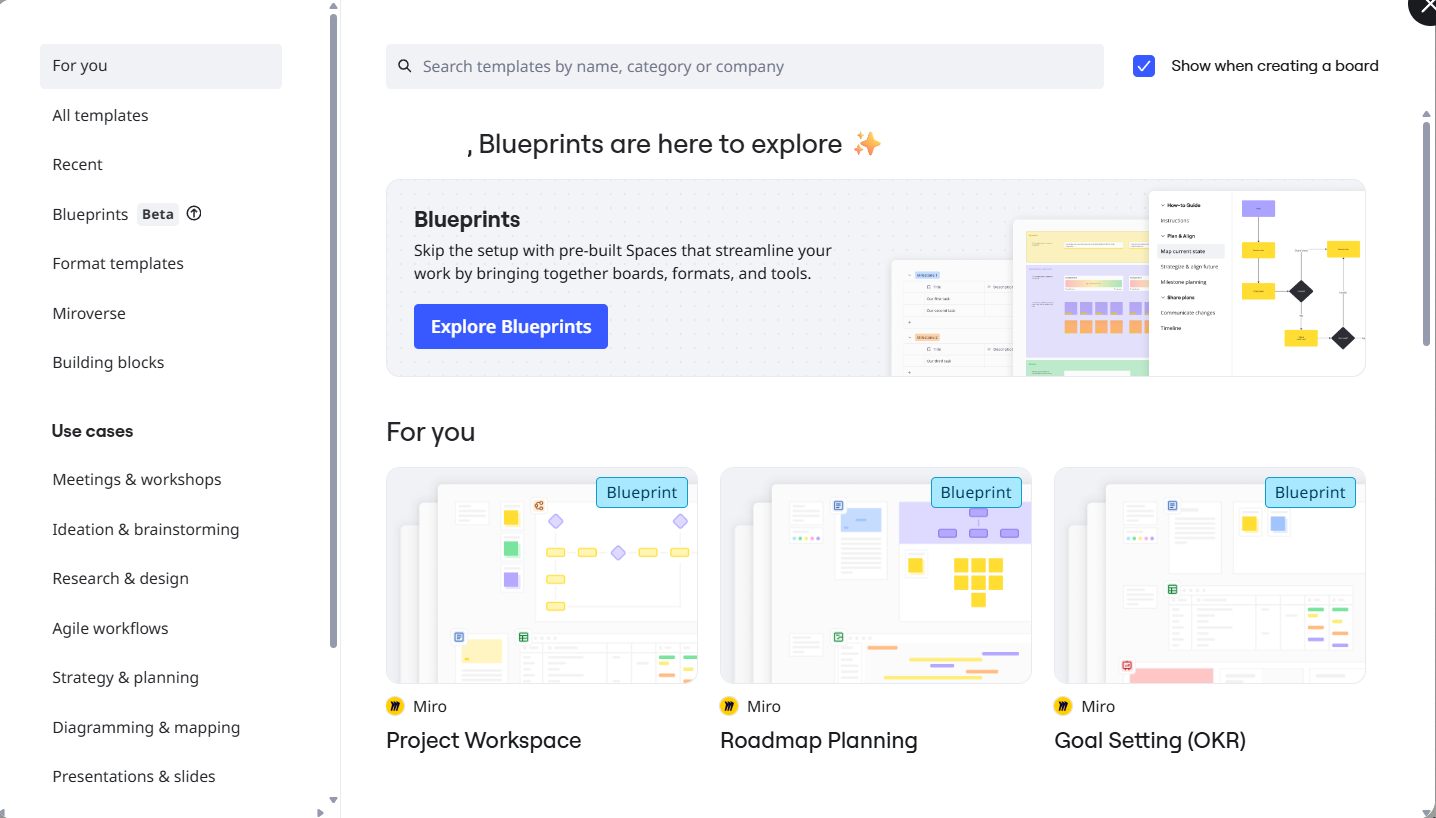

アカウントを作成したら、早速新しいボードを作ってみましょう。ダッシュボードから数クリックするだけで、まっさらなキャンバスやテンプレートを使ったボードを作成できます。具体的なボードの作成手順は、以下の通りです。

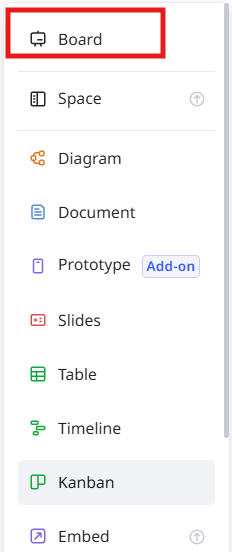

画面にある「Create New」をクリックします。

「Board」をクリックします。

目的に合ったテンプレートを選択する画面が表示されます。自分にあったテンプレートがあればクリックしてみましょう。ここでは右上の「×」をクリックします。

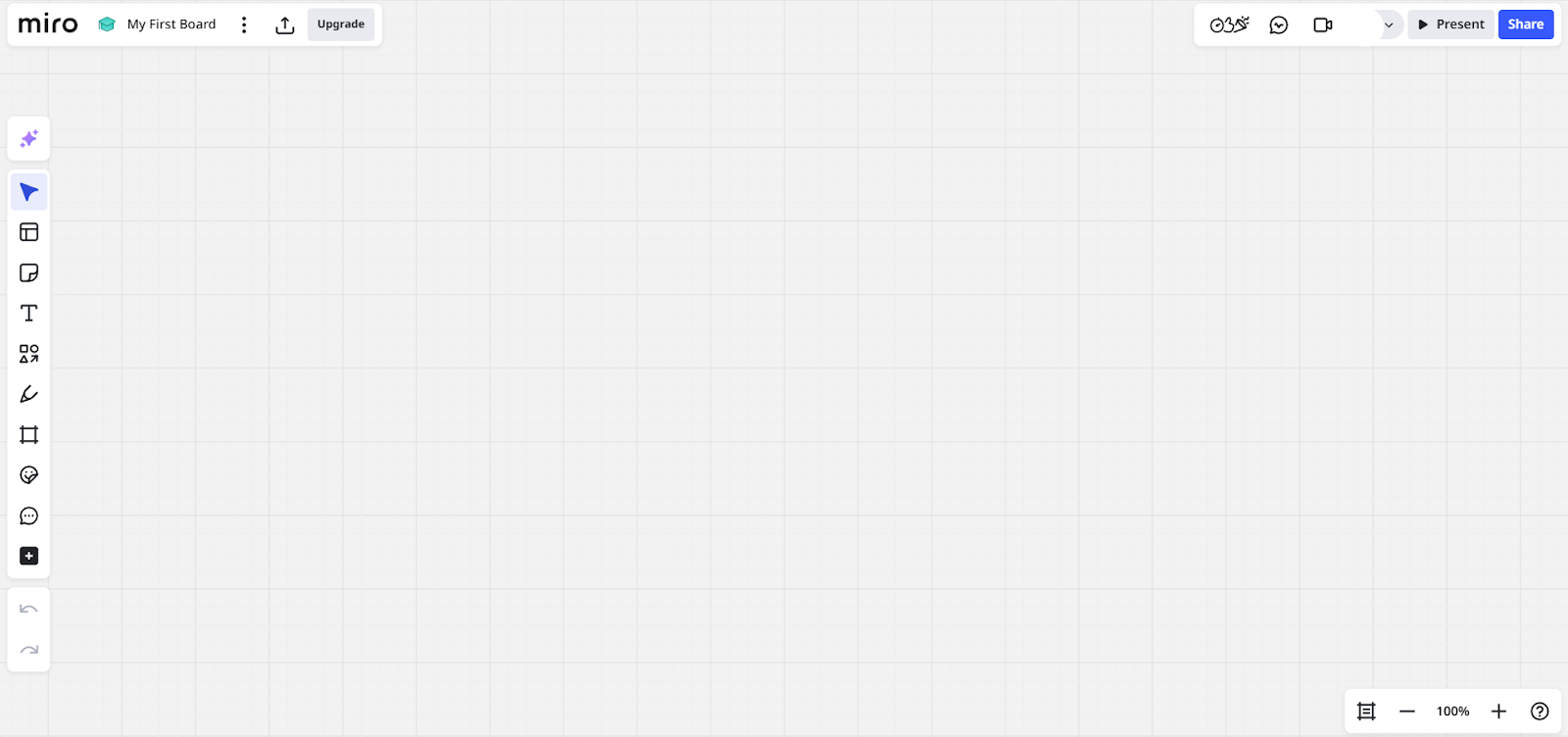

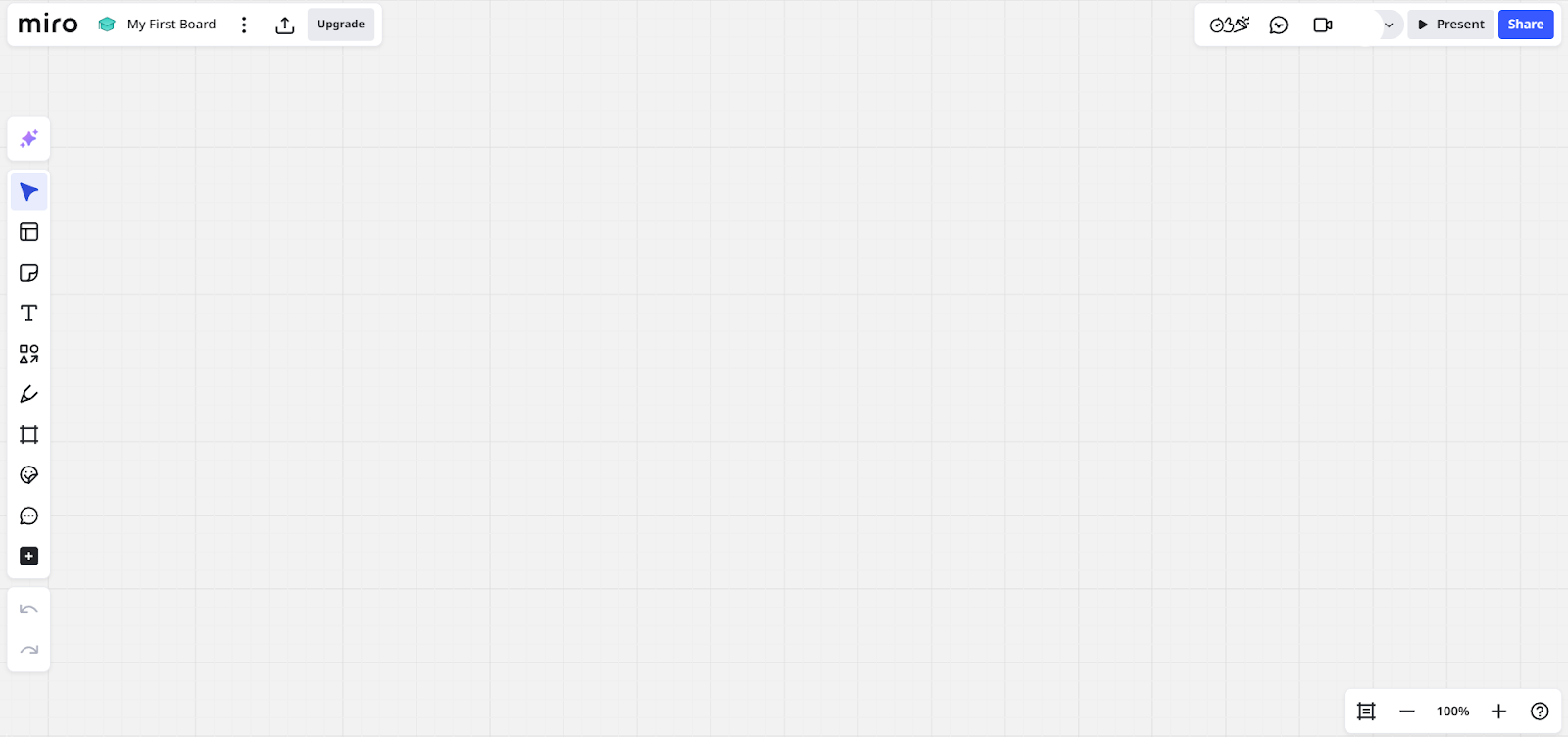

何も描かれていない無限のキャンバスが開きます。

この簡単な手順で、あなたはいつでも新しいアイデアを書き出すためのスペースを手に入れることができます。

Miroの基本操作

画面構成とメインメニューの見方

Miroの画面は、主に3つのエリアで構成されています。左側の「ツールバー」、中央の「キャンバス」、そして画面上部の「ヘッダーメニュー」の役割を理解すれば、操作に迷うことはありません。ツールバーには作成ツール、キャンバスは実際の作業スペース、ヘッダーメニューにはボード名や共有設定など管理系の機能がまとまっています。この構成を把握することが、効率的な操作の第一歩です。

左側のツールバーから付箋や図形を選び、中央の広大なキャンバスに配置して作業を進めます。作成したボードの名前を変更したり、他の人を招待したりする際は、上部のメニューを使用します。この基本的な画面構成を覚えておけば、どこに何の機能があるかを探すことなく、スムーズに作業に集中できるでしょう。

よく使う基本ツールの使い方

Miroでは、いくつかの基本ツールを使いこなすだけで、多彩な表現が可能です。「付箋」「テキスト」「図形」「矢印」といったツールが、思考を視覚化する上での中心的な役割を果たします。これらのツールは、アイデアの断片を書き出したりそれらを構造化したりといった、思考プロセスの基本的な流れに対応しています。それぞれのツールは単純な機能ですが、組み合わせることで複雑な情報も整理できます。

具体的に、よく使うツールとその主な用途は以下の通りです。

| ツール名 | 主な使い方 |

|---|---|

| 付箋 (Sticky Note) | 短いテキストでアイデアやタスクを書き出す。 |

| テキスト (Text) | 見出しや説明文など、長めの文章を入力する。 |

| 図形 (Shape) | フローチャートの作成や、情報のグルーピングに使う。 |

| 矢印 (Connection Line) | 要素と要素を繋ぎ、関係性や流れを示す。 |

| ペン (Pen) | 手書きで自由に線を描いたり、注釈を加えたりする。 |

| フレーム (Frame) | ボード内をスライドのように区切り、情報を整理する。 |

これらの基本ツールをマスターすれば、Miroでの表現の幅が大きく広がり、より効果的にアイデアをまとめられるようになります。

付箋を貼る

Miroで最も基本的な操作が、付箋(Sticky Note)を貼ることです。付箋は、ブレインストーミングなどで生まれた短いアイデアやキーワードを書き出すのに最適なツールです。実際の付箋と同じような感覚で、思いついたことを次々とボード上に貼り付けていけます。色を変えたり、サイズを調整したりするのも簡単で、大量の情報を素早く視覚的に分類できます。

例えば会議中に参加者がそれぞれ自分のアイデアを付箋に書き込み、ボードに貼っていきます。左側のツールバーから付箋アイコンを選択し、ボードをクリックするだけで新しい付箋が作成されます。あとはテキストを入力するだけです。このシンプルな付箋機能が、Miroでのアイデア発想の起点となり、チームの創造性を引き出すきっかけを作ります。

テキストを入力する

付箋よりも長い文章を書きたい場合は、テキストツールを使用します。テキストツールは、ボードに見出しをつけたり、図形に詳細な説明を加えたりする際に役立ちます。フォントサイズや色、太字などの書式設定が柔軟に行えるため、情報の重要度や階層を視覚的に表現できます。付箋が「点」の情報を書き出すのに向いているのに対し、テキストツールは「線」や「面」で情報を伝える役割を担います。

具体的には左側のツールバーから「T」のアイコンを選択し、ボード上をクリックするとテキストボックスが表示されます。そこにタイトルや説明文を入力します。作成した図表の横に、補足説明としてテキストボックスを配置するといった使い方が一般的です。テキストツールを適切に使うことで、ボード全体の情報が整理され、見る人にとって格段に分かりやすくなります。

図形・フローチャートパーツを使う

Miroでは、四角や丸、三角といった様々な図形を簡単に作成できます。これらの図形は、業務フローや組織図など、物事の構造や流れを視覚的に表現する際に不可欠です。Miroにはフローチャート作成に特化した図形パーツが豊富に用意されています。標準化された図形を使うことで、誰が見ても意味が通じる、分かりやすい図を作成できます。図形をクリックすると表示される青い点をドラッグすれば、簡単に矢印を引くことも可能です。

例えば、新しい業務プロセスを設計する際に、開始点、各工程、判断分岐、終了点などを、それぞれ対応する図形で表現します。それらを矢印で繋ぐことで、一連の流れが一目瞭然のフローチャートが完成します。図形ツールを使いこなすことで、単なるアイデアの羅列だけでなく、論理的な構造を持った資料を作成できます。

矢印・コネクタで関連づける

ボード上の要素同士の関係性を示すには、矢印(コネクタ)ツールが活躍します。矢印を使うことで、付箋や図形の間に「流れ」や「つながり」といった意味を持たせることができます。矢印は単なる線ではなく、両端がオブジェクトに吸着する「コネクタ」として機能します。一度つなげれば、図形を移動させても矢印が自動で追従するため、レイアウト変更の手間がかかりません。線の種類や色、矢印の形も自由に変更できます。

マインドマップで中心トピックから各アイデアへ枝を伸ばしたり、フローチャートで工程の順序を示したりする際に使用します。図形を選択した際に表示される青い点をドラッグして、つなげたい相手の図形まで伸ばすだけで、簡単に関連づけが完了します。矢印を効果的に使うことで、情報の関連性が明確になり、ボード全体の理解度を深めることができます。

手書き・ペンツール・ハイライトでラフに書き込む

Miroのペンツールを使えば、手書きで自由に書き込みができます。キーボード入力では表現しにくいニュアンスを伝えたり、特定の箇所を強調したりするのに便利です。まるで本物のペンのように、線の太さや色を自由に変えながら、ラフなスケッチや手書き文字を直接ボードに描けます。特にデザインのレビューなどで、修正指示を直感的に書き加えたい場合に力を発揮します。

例えばアップロードした画像のデザイン案に対して、「この部分をもう少し丸く」といった指示を、ペンツールで囲んで矢印を引くといった使い方です。また重要なテキスト部分をハイライター機能でマーキングすれば、注目してほしい箇所を明確に伝えられます。ペンツールを活用することで、より自由で表現力豊かなコミュニケーションが可能になります。

フレームの使い方

ボード上の情報を整理し、構造化するためにはフレーム機能が非常に役立ちます。フレームは、広大なボードをスライドのように区切るための「枠」の役割を果たします。フレームで囲った範囲は、一つのまとまりとして扱えます。フレームごとに名前をつけたり、順番を入れ替えたりすることができ、プレゼンテーションモードではフレームが1枚のスライドとして表示されます。情報を論理的に整理し、順を追って説明する際に便利です。

具体例としては、プロジェクトのキックオフミーティングで、「1. 目的」「2. スケジュール」「3. 担当者」といったアジェンダごとにフレームを作成します。各フレーム内に詳細を書き込んでおくことで、会議をスムーズに進行できます。フレームを使いこなすことで、情報が雑然と広がるのを防ぎ、整理された見やすいボードを作成することが可能です。

画像・PDF・ファイルをアップロードして貼り付ける

Miroでは、画像やPDFなどのファイルを直接ボードに貼り付けられます。この機能により関連情報をボード上に一元管理でき、議論の効率が格段に向上します。テキストや図形だけでは伝えきれない参考資料を、すべて1つのボードに集約することで、複数のアプリを切り替える手間なくスムーズに議論を進められます。

例えばWebサイトのリニューアル会議で、参考サイトのスクリーンショットや企画書PDFなどをボードに貼り付けます。参加者はそれらを見ながら、直接コメントを書き込んで議論を深めることが可能です。このように、様々なファイルを扱える機能は、Miroをプロジェクトの情報ハブとして機能させる上で不可欠です。

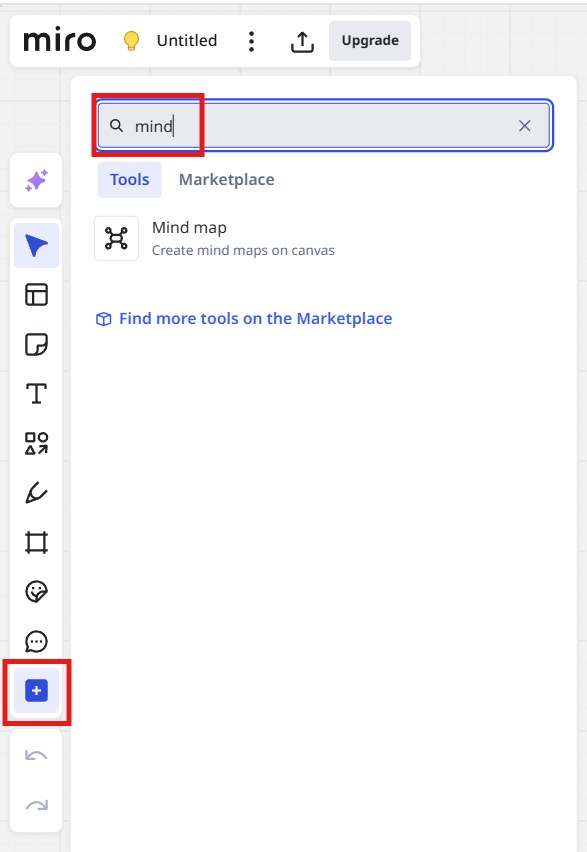

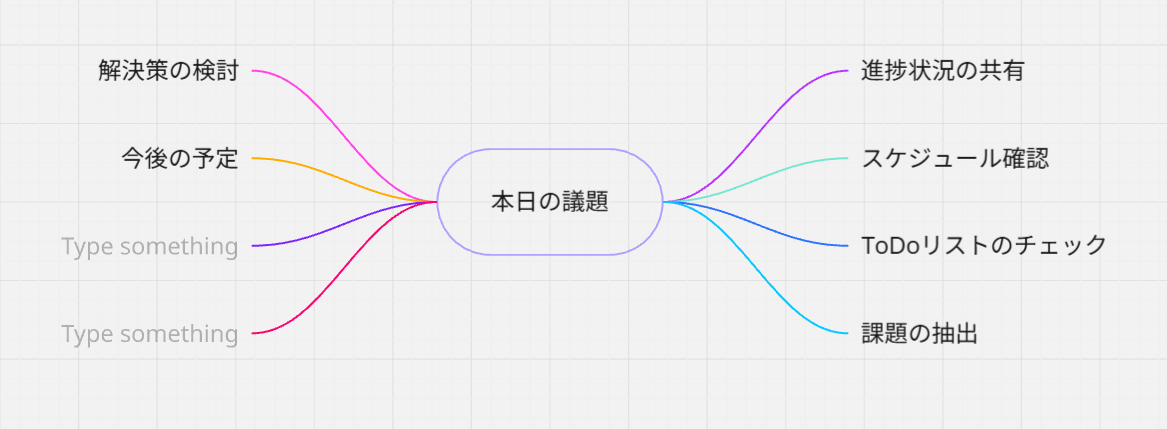

マインドマップを作る基本的な手順

Miroを使えば、思考を整理するためのマインドマップを簡単に作成できます。「中央トピックを置く」「枝を伸ばして階層を増やす」「色分けなどで視認性を上げる」という手順を踏むことで、誰でも直感的にマインドマップを作ることが可能です。トピックを選択すると表示される「+」ボタンを押すだけで、簡単に関連する枝(子トピック)を追加できます。複雑な操作は必要ありません。

画面左側の「+」ボタンをクリックし「mind」で検索し「Mind Map」をクリックします

好きなテンプレートを選択します

マインドマップが表示されるので、中心に議論したいメインテーマを配置しマインドマップを作成します

そこから主要なアイデアを枝として伸ばし、さらに各アイデアから連想されるキーワードを孫の枝として追加していきます。最後に関連するグループを色分けすれば、より分かりやすいマインドマップが完成します。

中央トピックの置き方

マインドマップ作成の第一歩は、中心となるテーマ(中央トピック)を配置することです。これから考えたいこと、整理したいことの「主題」を、ボードの中央に明確に記述します。中央トピックがすべての思考の出発点となるため、ここが曖昧だとその後のアイデア発想も方向性が定まらなくなってしまいます。

具体的で分かりやすい言葉で、テーマを簡潔に表現することが重要です。この最初のステップを丁寧に行うことが、質の高いマインドマップを作成するための鍵です。

階層を増やす・枝を伸ばすコツ

中央トピックを置いたら、次に関連するアイデアを枝として伸ばし、階層を増やしていきます。トピックを選択した際に表示される「+」ボタンを使うか、キーボードショートカットを活用するのが効率的です。トピックを選択して「Tab」キーを押すと新しい子トピックが、「Enter」キーを押すと兄弟トピックが作成されるため、マウス操作なしで次々と枝を伸ばせます。

例えば「新商品の販促戦略」という中央トピックから、「オンライン施策」「オフライン施策」「SNS活用」といった主要な枝(子トピック)を伸ばします。さらに「SNS活用」のトピックから、「Instagram」「X」といった孫トピックを追加していくことで、思考が具体化されます。このように、ショートカットを使いながらリズミカルに枝を伸ばしていくのが、思考を止めずに階層を深めるコツです。

色分け・グルーピングで視認性を上げる

マインドマップの情報量が増えてきたら、視認性を高める工夫が必要です。関連する枝を同じ色でまとめたり、アイコンを追加したりすることで、マップ全体が格段に見やすくなります。人間の脳は色や形によって情報を瞬時に認識し、グループ分けする特性があるからです。この特性を利用して、複雑な情報をパッと見て理解できる状態に整理します。

具体的には、「オンライン施策」に関連する枝をすべて青色に、「オフライン施策」に関連する枝を緑色に、といったルールで色分けします。また特に重要なトピックには星のアイコンを付けるなど、視覚的なアクセントを加えるのも有効です。こうした少しの工夫で、作成したマインドマップは、自分だけでなく他の人が見ても内容をすぐに理解できる、伝わる資料へと進化します。

Miroをチームで活用する便利機能

同時編集・コメント・メンションでその場コラボ

Miroの真価は、チームでのリアルタイムコラボレーションで発揮されます。同時編集、コメント、メンションの3つの機能を活用することで、まるで同じ場所で対話しているかのような共同作業が可能です。これらの機能は、オンライン上での円滑な意思疎通をサポートするために設計されています。同時編集で作業を共有し、コメント機能で特定の箇所について議論し、メンション機能で特定の相手に通知を送ることで、非同期でありながらも密な連携が実現します。

例えばデザインレビューの際、複数のデザイナーが同時にボード上で作業します。あるデザイナーが修正案を提示し、別のデザイナーがその要素に対して「この色の方が良いのでは?」とコメントを残します。さらにディレクターを「@ディレクター名」でメンションし、判断を仰ぐといった流れです。このように、Miro上でのコラボレーションは、作業とコミュニケーションを一体化させ、迅速な意思決定を促します。

投票機能やタイマーを使ったオンラインワークショップ

Miroを使えば、オンラインでも参加型の活発なワークショップを実施できます。投票機能とタイマー機能を組み合わせることで、議論を効率的に収束させ、時間管理を徹底できます。誰がどの意見に賛成しているかを可視化する投票機能、作業時間を区切って集中力を維持させるタイマー機能が、ファシリテーションを強力にサポートします。

具体的に、これらの機能の使い方は以下の通りです。

投票(Voting)機能:

ブレインストーミングで出た多数のアイデアの中から、有望なものを絞り込む際に使用します。

参加者に持ち点を与え、良いと思うアイデアに投票してもらうことで、客観的な評価ができます。

タイマー(Timer)機能:

「5分間でアイデアを10個出す」といった時間制限を設けることで、参加者の集中力を高めます。

議論が発散しすぎないように時間を区切り、テンポの良い進行を実現します。

これらの機能を活用することで、オンラインでも参加者のエンゲージメントを高め、質の高いアウトプットを生み出すワークショップが開催可能です。

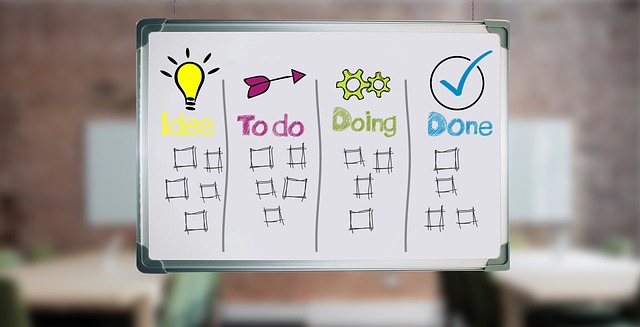

カンバンボードでタスク管理・進捗管理をする

Miroは、プロジェクトのタスク管理ツールとしても非常に優れています。カンバンボードのテンプレートを利用することで、チーム全体のタスクと進捗状況を視覚的に一元管理できます。タスクをカードとして扱い、「ToDo(未着手)」「Doing(作業中)」「Done(完了)」といったレーン(列)を移動させるだけの直感的な操作で、誰でも簡単に進捗を更新・確認できます。これにより、タスクの停滞や担当者の偏りを早期に発見できます。

Webサイト制作プロジェクトの場合の具体的な手順は、以下の通りです。

必要なタスク(デザイン作成、コーディング、テストなど)をすべてカードとして洗い出し「ToDo」レーンに配置します

担当者が作業を開始する際にカードを「Doing」に移動します

完了したら「Done」に動かします

このボードを見るだけで、プロジェクト全体の状況が一目瞭然となります。Miroのカンバンボードは、チームの透明性を高め、プロジェクトを計画通りに進めるための強力な武器となります。

会議でのファシリテーションと議事録の残し方

オンライン会議において、Miroはファシリテーションと議事録作成を同時に効率化します。Miroで議論を可視化しながら、AI文字起こしツール「Notta」を連携させることで、抜け漏れのない議事録を簡単に残せます。Miroが議論の「過程」をビジュアルで記録するのに適している一方で、Nottaが議論の「内容」をテキストで正確に記録するのに長けています。この2つを組み合わせることで、会議の文脈と発言内容の両方を完璧に保存できます。

具体的には、Miroでアジェンダを共有し、議論の様子をリアルタイムで図解していきます。同時にNottaで会議音声を録音・文字起こししておきます。会議後、Nottaが生成したテキスト議事録の要約や重要な発言をコピーし、Miroボードの関連箇所に貼り付ければ、視覚的な議事録が完成します。この方法により、議事録作成の手間を大幅に削減しつつ、後から誰が見ても分かりやすい記録を残すことが可能です。

議事録作成をNottaに任せる理由

Nottaは、高精度な音声認識技術を用いて、会議やインタビューの音声を自動でテキスト化するツールです。Miroと組み合わせることで、会議の生産性を飛躍的に向上させます。Nottaの大きな特徴は、リアルタイムでの文字起こし機能と、話者分離機能です。会議中に誰が何を話したかを判別しながらテキスト化するため、後から内容を確認する際に非常に便利です。また、AIによる要約機能も搭載しており、長時間の会議でも瞬時に要点を把握できます。

会議の内容を正確に記録したいビジネスパーソンや、議事録作成の工数を削減したいと考えているチームに特におすすめのツールです。Miroで視覚化された議論と、Nottaでテキスト化された発言内容を組み合わせることで、最強の議事録が完成します。

スマホでMiroを使うときのポイント

スマホでできること

スマートフォンのMiroアプリは、外出先での利用に最適化されています。ボードの閲覧、コメントの追加・確認、付箋の追加といった簡単な操作が主な用途となります。複雑な編集機能は簡略化されている一方で、チームからのメンションを確認して素早く返信したり、移動中に思いついたアイデアを付箋でメモしたりといった、機動性を活かした使い方ができます。

例えば客先へ向かう電車の中で、これから始まる会議のMiroボードを予習したり、チームメンバーからのコメントに返信したりすることが可能です。また散歩中にひらめいたアイデアを、忘れないうちにスマホアプリでボードに書き込んでおく、といった使い方も便利です。このように、スマホアプリはPCでの作業を補完するサブツールとして、非常に有効に機能します。

PC版との操作感の違いと注意点

スマホ版Miroは便利ですが、PC版との操作感の違いを理解しておくことが重要です。スマホ版は閲覧や軽微な修正には向いていますが、複雑な編集作業には適していません。その理由は、画面の小ささと指によるタッチ操作の限界があるからです。細かいオブジェクトの選択や、精密なレイアウト調整は、マウスカーソルを使えるPC版の方が圧倒的に簡単で正確に行えます。

PC版とスマホ版の主な違いと注意点は以下の通りです。

編集機能:スマホ版では、一部の高度な編集機能が制限されています。

操作精度:オブジェクトの細かい移動やリサイズは、指での操作では難しく、意図しない場所に動いてしまうことがあります。

一覧性:画面が小さいため、ボード全体の俯瞰がしにくく、全体像を把握しながらの作業には向きません。

データ通信量:画像が多いボードなどを表示する際は、データ通信量が多くなる可能性があるため、Wi-Fi環境での利用が推奨されます。

これらの点を踏まえ、本格的なボード作成はPCで、外出先での確認や簡単なフィードバックはスマホで、というように使い分けるのが賢明です。

Miroの料金プランと無料版でできること

無料プランで使える範囲

Miroの無料プラン(Freeプラン)は、幅広い機能を使えます。基本的な作図ツールやテンプレートはすべて利用でき、個人での利用やチームでの試用には十分な機能が提供されています。無料プランでも、オンラインホワイトボードとしての中心的な機能に制限はありません。ただし、作成できる編集可能なボードの数が3つまでという制限があります。

利用可能な項目は、

付箋

図形

テキスト

矢印

マインドマップ

カンバンボード

などの豊富なテンプレートも利用可能です。またチームメンバーを招待して、リアルタイムで共同編集することもできます。ボード数の制限はあるものの、Miroの強力な機能を体験するには、無料プランで十分にその魅力を感じ取れるでしょう。

有料プランで拡張できること

無料プランで物足りなさを感じたら、有料プランへのアップグレードを検討しましょう。有料プランではボード数の制限がなくなり、チームでの利用を想定した高度な管理機能や連携機能が解放されます。セキュリティの強化や、外部ツールとの連携、プロジェクト管理機能なども追加され、より効率的で安全なコラボレーション環境を構築できます。

有料プランで拡張される主な機能は、以下の通りです。

| 機能カテゴリ | 拡張される内容 |

|---|---|

| ボード数 | 編集可能なボードを無制限に作成可能。 |

| プロジェクト管理 | プロジェクトごとにボードを整理・管理できる。 |

| ゲストアクセス | ボードにプライベートな状態で外部ゲストを招待できる。 |

| 投票機能 | 匿名の投票機能が利用可能になる。 |

| タイマー機能 | 音楽付きのタイマーなど、高度な機能が使える。 |

| 外部ツール連携 | JiraやAsanaといった他のツールとの連携が強化される。 |

これらの機能が必要になったタイミングが、有料プランへの移行を検討する一つの目安となります。

個人利用とチーム利用の判断基準

どのプランを選ぶべきか迷った際の判断基準は明確です。「まずは無料で試し、必要に応じて有料プランに切り替える」という進め方が最も合理的です。実際に使ってみなければ、自分の使い方にどの機能が必要かは判断しにくいからです。無料プランでMiroの基本操作に慣れ、どのような場面で活用できそうかを見極めるのが最初のステップです。

具体的な判断基準としては、個人で思考整理に使うだけなら、無料プランで十分な場合が多いでしょう。一方、チームで複数のプロジェクトを恒常的にMiroで管理する場合や、ボード数の上限(3つ)に達してしまった場合は、有料プランへの移行を検討すべきタイミングです。特に、クライアントとの情報共有などでセキュリティが重要になる場合は、有料プランが必須となります。まずは無料プランでMiroの可能性を探り、あなたの活動の規模拡大に合わせてプランを見直していくのが賢い使い方です。

よくある質問(FAQ)

Miroは一人でも使える?

Miroは一人で使う思考整理ツールとしても非常に優れています。チームでの利用が注目されがちですが、個人の生産性を高める目的でも大いに役立ちます。マインドマップで思考を構造化したり、自分のタスクをカンバン方式で整理したり、学習した内容をノートとしてまとめたりと、使い方は多岐にわたります。

例えば新しい企画を考える際に、関連する情報をWebから集めてMiroに貼り付け、それらを線でつないで関係性を整理します。さらにそこから生まれたアイデアを付箋に書き出していくことで、思考が深まり、一人でも質の高い企画立案が可能になります。

チーム全員がアカウントを持っていないと共同作業はできない?

結論から言うと、チーム全員がMiroのアカウントを持っている必要はありません。アカウントがない人でも、ゲストとしてボードの閲覧や編集に参加できます。Miroには、ボードごとに公開リンクを発行する機能があります。

このリンクを知っている人なら誰でもアクセスできる設定や、パスワードを知っている人だけがアクセスできる設定など、セキュリティレベルを調整して共有することが可能です。この機能により、社外のクライアントや一時的なプロジェクトメンバーとも、手軽にMiro上で共同作業を行うことができます。

日本語で操作・入力は問題ない?

Miroは日本語の操作・入力に完全に対応しており、全く問題なく利用できます。海外製のツールですが、日本のユーザーも安心して使える環境が整っています。メニューやボタンなどのインターフェースは、設定で日本語表示に切り替えられます。またボード上での日本語入力も、文字化けなどの問題は発生しません。フォントも複数の日本語フォントから選択可能です。

アカウント設定画面で言語(Language)を「日本語」に変更するだけで、すべての表示が日本語に切り替わります。もちろんボードに日本語でテキストを入力したり、付箋に日本語でメモを書いたりすることも、普段使っている他のアプリケーションと何ら変わりなく行えます。言語の壁を感じることなく、直感的に操作できる点も、Miroが日本で広く普及している理由の一つです。

社内共有・社外共有はどうやって行う?

Miroで作成したボードの共有方法は、目的や相手に応じて柔軟に設定できます。「特定のメンバーを招待する方法」と「共有リンクを発行する方法」の2種類を使い分けるのが基本です。チーム内のメンバーには編集権限を与え、社外のクライアントには閲覧のみを許可するなど、セキュリティを考慮した共有が可能です。

具体的には、右上の「Share(共有)」ボタンから設定します。特定のメンバーを招待する場合は、相手のメールアドレスを入力して招待します。不特定多数に共有したい場合や、アカウントを持っていない人に共有したい場合は、共有リンクを発行し「閲覧のみ」「コメントのみ」「編集可」といった権限を設定してURLを伝えます。

会議内容をあとから読み返したいときはどうすればいい?

会議の内容を後から正確に振り返りたい場合、MiroとAI文字起こしツール「Notta」の併用が最も効果的です。Nottaで文字起こししたテキストを、Miroボードの関連箇所に貼り付けることで、議論の流れと発言内容をセットで確認できます。

Miroが「なぜその結論に至ったか」という思考のプロセスを視覚的に記録するのに長けている一方、Nottaが「誰が具体的に何を話したか」という発言内容を正確にテキストで記録するのに優れています。この両方を組み合わせることで、会議の全体像を完璧に再現できます。

まとめ

本記事では、オンラインホワイトボードMiroの基本的な使い方から、チームでの応用テクニック、料金プランまでを詳しく解説しました。Miroは、直感的な操作でアイデアを視覚化し、場所を問わずに共同作業を円滑にする、現代のビジネスシーンに不可欠なツールです。この記事を参考に、まずは無料プランからMiroの機能をぜひ体験してみてください。

さらに、Miroをオンライン会議で活用するなら、AI文字起こしサービス「Notta」との併用がおすすめです。Miroが議論の「流れ」や「構造」を視覚的に記録するのに長けている一方、Nottaは「誰が何を話したか」という詳細な発言内容をテキストで正確に記録します。

Miroで作成した議事録に、Nottaで文字起こししたテキストを貼り付けることで、議論の過程と内容が完璧に記録された「最強の議事録」が完成します。議事録作成の手間を大幅に削減し、会議の生産性を飛躍的に向上させるこの組み合わせを、ぜひあなたのチームでも試してみてはいかがでしょうか。興味がある方は、Nottaの公式ホームページから試してみてください。

Nottaは日本語に特化した国内最先端AI音声文字起こしツールです。