営業分析とは?目的・手法・フレームワークからツール・事例・スキル習得まで徹底ガイド

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

「営業成績が伸び悩んでいる」「感覚に頼った営業から脱却したい」と感じていませんか。上司から「データを分析しろ」と言われても、何から手をつければ良いか分からず、戸惑っている方も多いかもしれません。

本記事では、営業分析の基礎知識や目的といった基本から、KPI分析やABC分析など実務で使える12のフレームワーク、さらには分析を成功させるための5つのステップまでを徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、データに基づいた戦略的な営業活動を始める準備が整い、あなたのビジネスを次のステージへと導く自信がつくはずです。ぜひ最後までご覧ください。

営業分析とは?基礎知識と重要性

営業分析とは、営業活動に関する様々なデータを集めて調べることで、成果を向上させるための改善点を見つけ出す活動を指します。個人の感覚や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて判断を下せるようになります。

例えば、どの商品がどのような顧客層によく売れているのか、あるいは商談がどの段階でうまくいかなくなることが多いのか、といったことを数字で正確に把握できます。より効果的な営業戦略を立てたり、チーム全体の課題を解決したりすることが可能になります。

営業分析は現代の営業活動において不可欠な要素であり、組織全体の売上向上に直接結びつく重要な取り組みといえます。

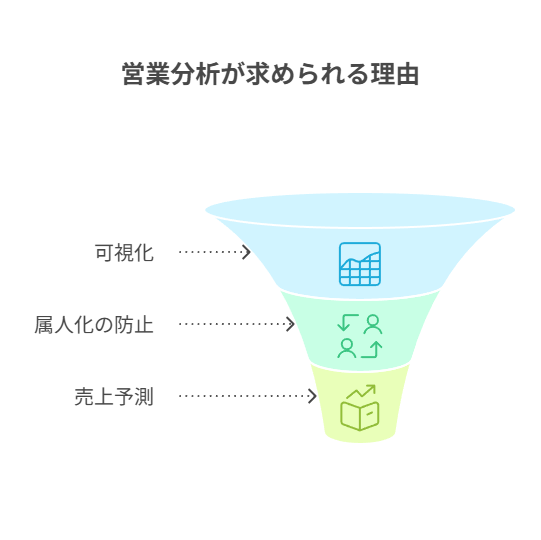

営業分析が求められる3つの理由

可視化できる

営業分析を行うことで、これまで曖昧だった営業活動の状況を、数字やグラフを用いて誰の目にも明らかな形にできます。個々の営業担当者がどのような活動を行い、どのプロセスでつまずいているかが不明確なままでは、的確な改善策を打ち出せません。

具体的には、各担当者の訪問件数や受注率といった指標をグラフ化することで、誰がどの段階で支援を必要としているかが一目で理解できます。また顧客ごとの購入履歴を調べることで、次にどのような提案が喜ばれるかのヒントも見えてくるでしょう。

活動を可視化することで、感覚ではなく事実に基づいた議論ができ、組織全体の営業力を高めることにつながります。

属人化を防止できる

営業分析は、特定の優れた営業担当者の個人的な能力に成果が依存してしまう「属人化」という状態を防ぐために、非常に効果的な手段です。その理由は、一人のエース社員に頼りきりの状態では、その人が退職したり不調に陥ったりした場合に、組織全体の売上が大きく下がってしまう危険性を抱えているからです。

常に高い成果を上げている営業担当者の行動データを分析し、初回訪問から受注に至るまでの流れや、どのような提案内容が顧客に受け入れられているかをしらべることで、成功の法則を見つけられます。

その法則を手順書などにまとめ、チーム全体で共有すれば、他のメンバーも同じように高い水準の成果を出せるようになり、組織全体の能力が底上げされるのです。

精度が高い売上予測ができる

過去の営業活動で蓄積されたデータを分析することで、将来の売上をより高い精度で予測できるようになります。勘や希望的観測に頼った売上目標ではなく、データという客観的な根拠を持って事業計画を立てられるため、経営の安定に大きく貢献できます。

例えば、過去の同じ時期における売上の実績や、現在進行中の商談の進み具合、それぞれの商談が受注に至る可能性などをデータとして分析します。そうすることで、「来月の売上はこれくらいになるだろう」といった、根拠のある予測が可能になるのです。

予測の精度が高まれば、適切な在庫の確保や人員の配置など、先を見越した的確な経営判断ができるようになります。

営業分析で得られる効果

顧客ニーズを把握できる

営業分析によって得られる大きな効果は、顧客が本当に何を求めているのかをデータから深く理解できることです。顧客が口にする要望だけでなく、その裏にある隠れたニーズまで把握できるため、より満足度の高い提案が可能になります。

具体的には、顧客の購入履歴やウェブサイトでの行動履歴などを調べることで、「この商品を買った人は、次はこちらの商品にも興味を持つ傾向がある」といったパターンを発見できます。

データに基づいたアプローチは、顧客一人ひとりに合わせた最適な提案を可能にし、結果として顧客満足度の向上と長期的な信頼関係の構築につながるのです。

営業プロセスを改善できる

営業分析を行うことで、自社の営業活動におけるどの段階に問題があるのかを正確に特定し、具体的な改善策を講じることが可能になります。なぜなら、商談の開始から受注に至るまでの一連の流れをデータで追うことで、どこで案件が停滞したり失われたりしているか、いわゆるボトルネックが明確になるからです。

例えば失注してしまった案件の理由を分析し、「価格が原因で失注することが多い」とわかれば、価格設定の見直しや価値を伝えるための提案方法の改善といった対策が考えられます。

問題点を具体的に特定し、的を絞った改善を繰り返すことで、営業活動全体の無駄をなくし、効率性を大きく向上させることができるでしょう。

スピーディな意思決定ができる

営業分析を活用すると、データという客観的な根拠に基づいて、迅速かつ的確な判断を下せるようになります。経験や勘に頼った会議では意見がまとまりにくいこともありますが、誰もが納得できるデータがあれば、議論がスムーズに進み、素早い合意形成が期待できます。

リアルタイムで更新される売上データを確認し、あるキャンペーンの効果が薄いと判断できれば、即座にそのキャンペーンを中止し、別の施策に切り替えるといった判断ができます。

変化の速い市場環境において、このようなデータに基づいた素早い意思決定力は、競合他社に先んじるための強力な武器となるのです。

営業分析で押さえるべき主要6指標

新規リード数

新規リード数とは、自社の商品やサービスに興味を持ってくれた、将来の顧客候補となる個人や企業の数を指します。この指標が重要なのは、営業活動全体の出発点であり、事業が成長していくための源泉となるからです。

ウェブサイトからの問い合わせ件数

展示会やセミナーで交換した名刺の数

資料請求の数

などが新規リード数にあたります。この数が減少傾向にある場合、将来の売上も先細りになる危険性があるため、広告やイベント開催など、リードを獲得するための新たな施策を検討する必要があるでしょう。

安定した事業運営のためには、常に一定数の新規リードを確保し続けることが不可欠です。

コンバージョン率

コンバージョン率とは、ある段階にいる見込み客が、次の段階へと進んだ割合を示す指標です。日本語では「転換率」とも呼ばれ、営業プロセスの効率性を測る上で非常に重要となります。なぜなら、この率が低いということは、その段階で多くの見込み客を逃してしまっていることを意味するからです。

例えば、「資料を請求した人のうち、実際に商談に進んだ人の割合」や「商談を行った案件のうち、受注に至った案件の割合」などがコンバージョン率です。

この率が特に低い工程を特定し、その原因を分析して改善策を打つことが、営業活動全体の成果を大きく向上させる鍵となります。

平均取引額

平均取引額とは、一つの契約や取引あたりで得られる平均の売上金額のことです。顧客単価とも呼ばれ、全体の売上を構成する非常に重要な要素の一つといえます。この指標を追う理由は、たとえ顧客数が同じでも、平均取引額を高めることができれば、全体の売上を伸ばすことが可能だからです。

具体的には、より高価格帯の商品を提案する「アップセル」や、関連商品を一緒に提案する「クロスセル」といった手法が、平均取引額を高めるための代表的な方法です。

少ない労力で効率的に売上を拡大するためにも、この平均取引額をいかにして向上させるかを常に考えることが大切になります。

商談数

商談数とは、見込み客に対して具体的な商品やサービスの提案を行い、交渉する段階まで進んだ案件の数を指します。この数字は、受注という最終的なゴールに直接つながる活動の量を示すため、非常に重要な指標です。いくら多くの見込み客を集めても、商談に至らなければ売上は生まれません。

例えば、電話やメールでアプローチした件数のうち、どれだけ具体的な商談の機会を設定できたかを計測します。ただし、単に数を増やすだけでなく、受注につながる可能性の高い、質の良い商談を増やすという視点も忘れてはなりません。

量と質の両面から商談を管理していくことが、成果を出すためのポイントです。

セールスサイクル

セールスサイクルとは、営業担当者が見込み客と最初に接触してから、最終的に受注に至るまでにかかる平均的な期間のことです。この期間が営業の効率性や、会社の資金繰りにも影響を与えるため、重要な管理指標とされています。

例えば、扱う商品やサービスが高額で複雑なものであればセールスサイクルは長くなる傾向があり、逆にシンプルで安価なものであれば短くなるのが一般的です。もし同業他社と比べてこの期間が著しく長い場合、営業プロセスに何らかの非効率な点がある可能性があります。

原因を分析し、サイクルを短縮する努力をすることで、組織全体の生産性を高めることができるのです。

確度が高い営業機会数

確度が高い営業機会数とは、数ある商談の中でも、受注に至る可能性が非常に高いと判断される案件の数を指します。この指標は、将来の売上予測の精度を大きく左右するため、特に重要視されます。

確度が高いと判断する基準は企業によって様々ですが、一般的には

顧客の予算が確保されている

導入時期が明確になっている

決定権を持つ人物と話せている

といった条件が挙げられます。このような質の高い案件がどれだけあるかを常に把握しておくことで、現実的な売上目標を立てることが可能になります。

安定した売上を達成するためには、この確度の高い営業機会をいかにして増やしていくかが鍵となるでしょう。

営業分析の基本3手法

動向分析

動向分析とは、時間の経過と共にデータがどのように変化しているか、その傾向やパターンを見るための手法です。トレンド分析とも呼ばれ、市場や自社の売上がどのような方向に向かっているのかを大局的に把握することを目的とします。

具体的には、月別や四半期ごとの売上推移を折れ線グラフにすることで、季節による売上の変動や、事業全体の成長傾向などを視覚的に捉えることができます。

この動向分析は、あらゆる分析の基礎となり、事業計画を立てる上で欠かせない情報を提供してくれます。

要因分析

要因分析とは、得られた結果に対して「なぜそうなったのか」という原因や背景を探るための分析手法です。特に良い結果が出た時、あるいは悪い結果に終わった時に、その理由を明らかにすることで、今後の活動に活かすことを目的とします。

例えば、ある月の売上が突出して伸びた場合、その月に実施したキャンペーンが成功したのか、特定の営業担当者の活動が成果に結びついたのか、といった要因を特定します。原因がわかれば、成功した要因は他の場面でも再現し、失敗した要因は繰り返さないように対策を打つことができます。

具体的な改善策を見つけ出す上で、要因分析は不可欠なプロセスなのです。

検証分析

検証分析とは、新たに行った施策や取り組みが、本当に狙い通りの効果をもたらしたのかをデータに基づいて確かめるための手法です。思いつきで始めた施策が、実は全く効果がなかったという事態を避けるために行われます。効果のない活動に時間や費用を使い続けることを防ぎ、効果的なものに資源を集中させることが目的です。

例えば、新しい営業トークを導入した際に、そのトークを使ったグループと、従来通りのトークを続けたグループの受注率を比較します。この比較によって、新しいトークに本当に効果があったのかを客観的に判断できるのです。

データに基づいたPDCAサイクルを回していく上で、この検証分析は極めて重要な役割を果たします。

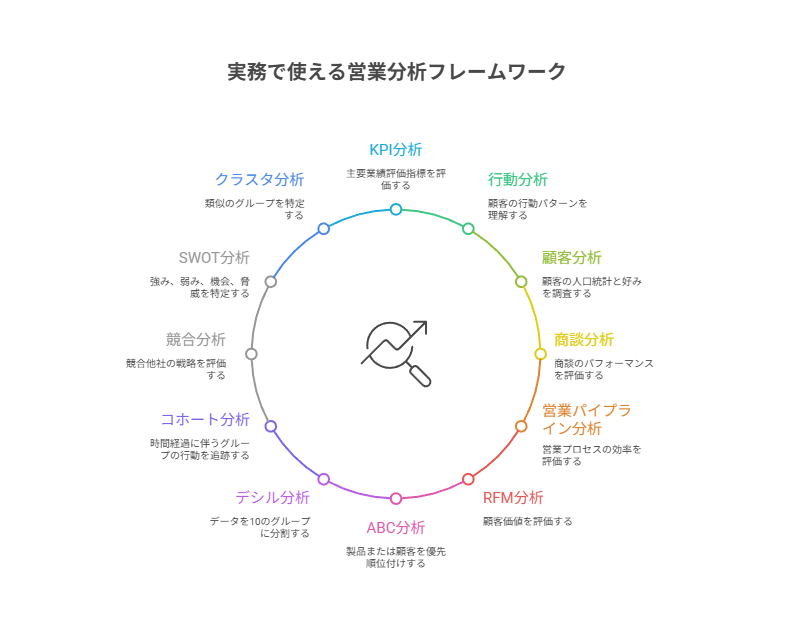

実務で使える営業分析フレームワーク12選

1.KPI分析

KPI分析とは、設定した重要業績評価指標(KPI)が目標に対してどの程度達成できているかを確認し、その要因を探る分析手法です。KPIとは、最終的な目標(KGI)を達成するための中間的な指標のことであり、この分析はその進捗を管理するために行われます。

例えば、「売上目標1億円」というKGIに対し、「月間商談数50件」や「受注率20%」といったKPIを設定します。そして、実績がKPIの目標値に届いていない場合、なぜ届いていないのかを深掘りし、改善策を考えます。

KPI分析を定期的に行うことで、目標達成に向けた軌道修正を迅速に行うことができ、着実にゴールへと近づくことが可能になるのです。

2.行動分析

行動分析とは、営業担当者一人ひとりの活動内容とその成果との関係性を明らかにする分析手法です。どのような行動が成果に結びついているのか、あるいは結びついていないのかを特定することを目的とします。この分析により、成果の出ていない担当者への具体的なアドバイスや、チーム全体の行動基準の策定が可能になります。

例えば、トップセールス担当者の訪問件数、電話件数、提案資料の作成時間といった行動データを調べ、他のメンバーのデータと比較します。その結果、「トップセールスは初回訪問前の準備に多くの時間をかけている」といった成功の秘訣を発見できるかもしれません。

個人の頑張りを正しく評価し、組織全体の力を引き上げるために有効な分析です。

3.顧客分析

顧客分析とは、自社の顧客がどのような人々で、どのような特徴を持っているのかを深く理解するための分析です。誰が、何を、いつ、どれくらい購入しているのかといったデータを調べることで、より顧客に響くアプローチ方法を見つけ出すことを目的とします。

例えば、購入金額や購入頻度が高い「優良顧客」の年齢層や職業、居住地などを分析します。その結果、優良顧客と似た特徴を持つ見込み客に対して重点的にアプローチするといった、効率的な営業戦略を立てることが可能になるのです。

顧客を深く知ることは、長期的に良好な関係を築き、安定した売上を確保するための第一歩と言えるでしょう。

4.商談分析

商談分析とは、一つひとつの商談がなぜ受注に至ったのか、あるいはなぜ失注してしまったのか、その原因を分析する手法です。目的は、受注の成功パターンを見つけて再現性を高め、失注のパターンを特定して同じ失敗を繰り返さないようにすることにあります。

例えば、失注した商談の理由として

「価格が高い」

「機能が不足している」

「競合他社に負けた」

などが挙げられます。これらの失注理由を分類し、特に多い原因に対しては、価格設定の見直しや製品開発へのフィードバック、競合対策の強化といった具体的な対策を講じることができます。

商談の質を高め、受注率を向上させるために不可欠な分析です。

5.営業パイプライン分析

営業パイプライン分析とは、見込み客の発見から受注に至るまでの一連の営業プロセスを「パイプライン」として可視化し、各段階の状況を分析する手法です。目的は、営業プロセス全体の流れを把握し、どこで案件が滞留したり、漏れ落ちたりしているか(ボトルネック)を特定することにあります。

「初回アポイント」

「提案」

「見積提出」

「受注」

といった各段階に、それぞれ何件の案件が存在するかを管理します。そして、特定の段階で案件数が急に減少している場合、その段階の進め方に問題があると判断し、改善策を検討するのです。

営業プロセス全体を最適化し、売上の最大化を目指すために有効です。

6.RFM分析

RFM分析とは、顧客を3つの指標で評価し、優良顧客を見つけ出すための顧客分析手法の一つです。3つの指標とは

「最新購入日(Recency)」

「購入頻度(Frequency)」

「累計購入金額(Monetary)」

の頭文字を取ったものです。

この分析の目的は、全ての顧客を同じように扱うのではなく、自社にとって価値の高い顧客層を特定し、その顧客層に合わせた特別なアプローチを行うことにあります。例えば、最近よく高額な商品を購入してくれる顧客グループには、新商品の先行案内を送るといった施策が考えられます。

効率的に顧客との関係を深め、売上を向上させるための古典的かつ強力な手法です。

7.ABC分析

ABC分析とは、商品や顧客などを売上への貢献度が高い順にA、B、Cの3つのランクに分けて管理する分析手法です。重点分析とも呼ばれ、「売上の8割は、全体の2割の要素が生み出している」というパレートの法則に基づいています。

この分析の目的は、限られた資源(時間、労力、コスト)を、最も重要な要素に集中させることにあります。例えば、全商品の売上を調べ、上位のAランクに分類される「売れ筋商品」の在庫を切らさないように重点的に管理します。

一方で、あまり売れないCランクの商品については、取り扱いをやめるなどの判断を下すことができます。効率的な在庫管理や営業戦略を立てる上で非常に役立つ考え方です。

8.デシル分析

デシル分析とは、全顧客を購入金額の高い順に並べ、それを10等分(デシル)のグループに分けて分析する手法です。各グループが全体の売上の何パーセントを占めているかを明らかにすることで、売上への貢献度がどの顧客層に集中しているかを把握します。

この分析の目的は、ABC分析よりもさらに細かく顧客を分類し、それぞれの層に適したアプローチを考えることにあります。具体例を挙げると、最も購入金額が高い上位10%のグループだけで、全体の売上の50%を占めている、といった事実がわかります。

この結果から、上位グループの顧客を手厚くもてなすことの重要性を再認識し、具体的な優遇策を検討することにつながるのです。

9.コホート分析

コホート分析とは、特定の期間内に利用を開始したユーザーなど、同じ条件や経験を持つ人々の集団(コホート)に注目し、その後の行動の変化を追跡する分析手法です。この分析の目的は、ユーザーの定着率や、施策の効果が時間と共にどう変化するかを明らかにすることにあります。

例えば、「2024年4月に初めて商品を購入した顧客グループ」が、翌月、翌々月にどれくらいの割合で再購入してくれたかを調べます。同じように他の月のグループとも比較することで、どの時期の顧客が定着しやすいか、あるいは特定のキャンペーンが定着率向上に貢献したかなどを評価できるのです。

サービスの改善点を見つける上で有効な分析です。

10.競合分析

競合分析とは、自社と同じ市場で争っている競合他社の製品、価格、販売戦略、強みや弱みなどを調べる分析手法です。目的は、競争環境における自社の立ち位置を客観的に理解し、差別化を図るための戦略を立てることにあります。

市場で勝ち抜くためには、自分たちのことだけを考えるのではなく、ライバルの動きを常に把握しておく必要があるからです。例えば、競合他社のウェブサイトや評判を調べ、どのような顧客層をターゲットにしているか、どのような価値を訴求しているかを分析します。

その上で、自社が狙うべき市場の隙間を見つけたり、競合にはない独自の強みをアピールしたりする戦略を構築するのです。

11.SWOT分析

SWOT分析とは、自社の状況を

「強み(Strength)」

「弱み(Weakness)」

「機会(Opportunity)」

「脅威(Threat)」

という4つの要素に分けて整理し、今後の戦略を考えるためのフレームワークです。この分析の目的は、自社の内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を多角的に洗い出し、それらを組み合わせて具体的な戦略を導き出すことにあります。

例えば「高品質な製品(強み)」を活かして、「健康志向の高まり(機会)」という市場の追い風に乗り、新たな商品を開発するといった戦略を考えます。自社の現状を冷静に評価し、将来の方向性を定めるための基礎となる分析手法です。

12.クラスタ分析

クラスタ分析とは、様々な特徴を持つデータの中から、互いに似た性質を持つものを集めていくつかのグループ(クラスタ)に分ける統計的な手法です。この分析の目的は、一見するとばらばらに見える顧客や商品の中に潜む、共通のパターンやグループ構造を見つけ出すことにあります。

例えば、顧客の年齢、性別、購入履歴といったデータを分析し、「流行に敏感な若年層」「価格を重視する主婦層」といった、これまで気づかなかったような顧客グループを発見することができます。それぞれのクラスタの特性を理解することで、より的を絞った効果的なマーケティング活動を展開することが可能になるのです。

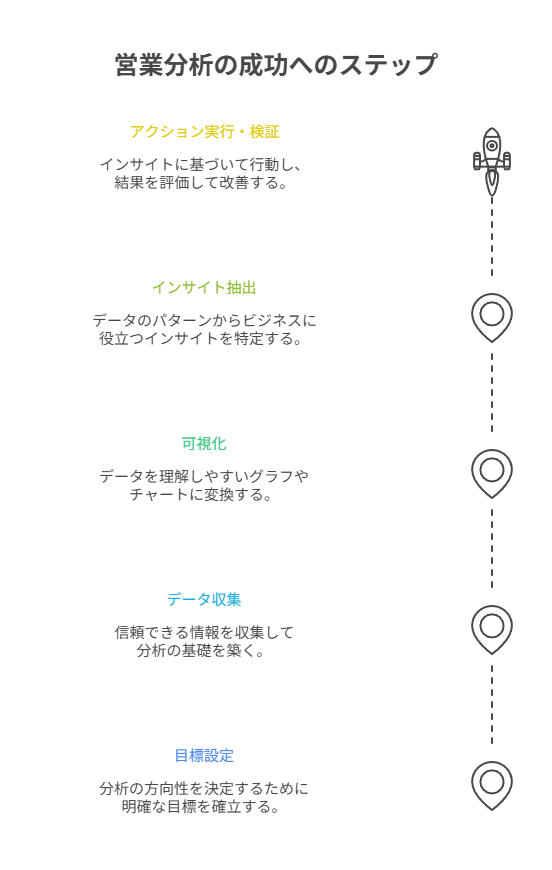

営業分析を成功させるプロセス5ステップ

目標設定

営業分析を成功させるプロセスの第一歩は、明確な目標を設定することです。最初に「何のために分析を行うのか」「分析によって何を明らかにしたいのか」をはっきりとさせることが、分析全体の方向性を決定づけます。

なぜなら、目的が曖昧なまま分析を始めてしまうと、どのデータを見るべきかが分からず、時間をかけても意味のある結果が得られないことが多いからです。例えば、「来期の売上を10%向上させるために、失注率が高い原因を特定する」といったように、具体的で測定可能な目標を立てます。

この目標が、後のデータ収集や分析手法の選択における重要な指針となり、分析の質を高めることにつながるのです。

データ収集

目標が定まったら、次はその目標を達成するために必要なデータを収集するステップに移ります。分析の質は、元となるデータの質と量に大きく左右されるため、このプロセスは非常に重要です。

目標達成に必要なデータは何かを考え、正確で信頼できる情報を集める必要があります。例えば、「失注原因の特定」が目標であれば、顧客管理システム(SFA/CRM)から商談履歴や失注理由のデータを集めます。

また、営業担当者への聞き取り調査で、データだけでは分からない現場の感覚を補うことも有効でしょう。必要なデータを網羅的に、かつ正確に集めることが、精度の高い分析を行うための土台となります。

可視化

データを集めたら、次に行うのはそのデータを「可視化」するステップです。数字の羅列のままでは、データの持つ意味や傾向を直感的に理解することは困難です。そこで、グラフや表などを用いて、誰の目にも分かりやすい形に変換することが重要になります。

例えば、月別の売上推移を折れ線グラフにしたり、商品別の売上構成比を円グラフにしたりします。このようにデータを可視化することで、数値だけでは気づかなかったデータの変化や異常値、項目間の関係性などを発見しやすくなるのです。

分析の次のステップである「インサイト抽出」をスムーズに進めるためにも、効果的な可視化は欠かせない工程です。

インサイト抽出

データの可視化によって見えてきた傾向やパターンから、ビジネスに役立つ「気づき」や「洞察」、すなわちインサイトを抽出するステップです。この段階が分析の核心部分であり、データと向き合い、その裏にある意味を深く考えることが求められます。

単に「売上が下がった」という事実を確認するだけでなく、「なぜ下がったのか」という原因を仮説立てていくことが重要です。例えば、グラフを見て「特定の地域での売上だけが落ち込んでいる」という事実に気づいたら、「その地域で強力な競合が出現したのではないか」という仮説を立てます。

この仮説が、次の具体的なアクションにつながる重要なヒントとなるのです。

アクション実行・検証

分析から得られたインサイト(気づき)と仮説を基に、具体的な行動計画(アクションプラン)を立てて実行します。分析は、行動に移して初めて価値を生むため、この最後のステップが最も重要です。

そして、行動した結果どうなったのかを必ず検証し、次の改善につなげていく必要があります。例えば、「競合の出現が失注原因」という仮説に基づき、「競合との差別化を明確にするための新しい提案資料を作成して営業活動を行う」というアクションを実行します。

その後、その新しい資料を使った商談の受注率が改善したかどうかをデータで検証するのです。この一連のサイクルを回し続けることが、組織の営業力を継続的に強化していくことにつながります。

営業分析ツールの徹底比較

ここで紹介するツールの比較表は以下です。

| ツール | 特徴・メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| Excel | ・特別な導入コストがかからず手軽に始められる ・多くの人が操作に慣れている ・ピボットテーブルやグラフ機能で簡単な分析が可能 | ・手作業でのデータ入力や更新に手間がかかる ・データ量が多いと動作が重くなる ・リアルタイムでの情報共有に不向き | ・コストをかけずに始めたい ・まずは小規模なデータで分析を試したい |

| BIツール | ・社内の様々なデータを集約・分析・可視化できる ・データを自動で収集・更新できる ・直感的なダッシュボードでリアルタイムに状況を把握できる | ・導入や運用に専門知識やコストが必要になる場合がある | ・Excelでの管理に限界を感じている ・より高度でインタラクティブな分析を行いたい |

| SFA | ・営業活動(顧客情報、商談進捗など)を一元管理できる ・分析に必要なデータが日々の活動で自然と蓄積される ・パイプライン分析や売上予測が簡単に行える | ・導入をしても、現場に定着しないとデータが蓄積されない | ・営業プロセスを標準化し、属人化を防ぎたい ・チーム全体の営業活動を管理し、生産性を向上させたい |

| AI搭載ツール | ・AIが人間では気づきにくいパターンを発見し、高精度で未来を予測できる ・音声データなど、従来のデータ以外の分析も可能 ・受注確度の高い顧客を予測するなど、具体的なアクションにつながる | ・ツールの性能を最大限に活かすには、質の高いデータが大量に必要 | ・より科学的な根拠に基づいて戦略を立てたい ・予測精度を高めて効率的に成果を上 |

Excel

多くのビジネスパーソンにとって最も身近なExcelは、手軽に営業分析を始められるツールです。特別な導入コストがかからず、多くの人が基本的な操作に慣れている点が大きなメリットといえます。ピボットテーブルやグラフ機能を使えば、売上データの集計や簡単な可視化が可能です。

しかし手作業でのデータ入力や更新に手間がかかり、扱うデータ量が多くなると動作が重くなるというデメリットもあります。また、複数人でのリアルタイムな情報共有には向きません。

まずは小規模なデータで分析を試してみたい、コストをかけずに始めたいという場合に適したツールです。インターネット上にあるテンプレートを活用するのも良い方法です。

BIツール

BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは、社内に散らばる様々なデータを集約し、分析・可視化することに特化した専門ツールです。最大のメリットは、データを自動で収集・更新し、誰でも直感的に操作できるダッシュボードを作成できる点にあります。

常に最新の状況をリアルタイムで把握し、迅速な意思決定を支援します。例えば売上データや顧客データなどを連携させ、役職や部門ごとに必要な情報が一目でわかるダッシュボードを構築できます。

Excelでの管理に限界を感じている、より高度でインタラクティブな分析を行いたい、組織全体でデータを活用する文化を醸成したい、といったニーズを持つ企業に適しています。

SFA

SFA(Sales Force Automation)は、日本語では「営業支援システム」と呼ばれ、営業活動全般を効率化・可視化するためのツールです。顧客情報、商談の進捗、日々の活動報告などを一元管理できるため、営業分析に必要なデータが自然と蓄積されていく点が大きな特長です。

SalesforceなどのSFAを導入すれば、

各営業担当者の活動状況

パイプライン分析

売上予測

などを簡単に行うことができます。営業プロセスを標準化し、属人化を防ぎたい、チーム全体の営業活動を管理し、生産性を向上させたいと考える企業にとって非常に強力な武器となるでしょう。

AI搭載ツール

近年注目されているのが、AI(人工知能)を搭載した営業分析ツールです。これらのツールは、過去の膨大なデータをAIが学習することで、人間では気づきにくい複雑なパターンを発見し、未来の予測を高い精度で行える点が最大の強みです。

Notta Sales AgentのようなAIツールは、オンライン商談の音声を自動で文字起こし・要約し、その内容から顧客の関心度や失注のリスクなどを分析します。また、過去のデータから「次に受注する可能性が最も高い顧客」を予測することも可能です。

より科学的な根拠に基づいた営業戦略を立てたい、予測の精度を高めて効率的に成果を上げたいと考える、先進的な企業におすすめのツールです。最新技術を搭載したNotta Sales Agentを体験したい方は、公式ホームページから試してみてください。

まとめ

営業分析は、現代のビジネスにおいて成果を最大化するための、非常に強力な手段です。個人の勘や経験といった曖昧なものに頼るのではなく、データという客観的な事実に基づいて戦略を立て、行動を改善していくことが可能になります。

本記事で紹介したように、営業活動の状況を可視化し、属人化を防ぎ、精度の高い売上予測を立てることで、組織全体の営業力は飛躍的に向上するでしょう。まずは、自社の課題に合った指標を一つ選び、分析を始めてみてください。

分析を効率化したい方は、Notta Sales AgentをはじめとしたAIツールを活用するのがおすすめです。ぜひ公式ホームページか、試してみてください。

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン