【保存版】営業戦略 フレームワーク完全ガイド|立案ステップと活用事例・テンプレート付き

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

営業目標を達成するために「もっと効果的な営業戦略を立てたい」「説得力のある提案資料を作りたい」と考えている担当者の方も多いのではないでしょうか。その課題を解決する鍵が、思考の型である「フレームワーク」の活用です。

フレームワークを用いれば、複雑な市場環境を整理し、客観的な根拠に基づいた戦略を効率的に立案できます。本記事では、営業戦略の基本から、厳選した15種類のフレームワークの使い方、具体的な5つの立案ステップ、おすすめのツールまで解説します。

ぜひ、あなたのビジネスを成功に導く戦略作りの参考にしてください。

営業戦略とは?

営業戦略とは、企業の売上目標などを達成するために立てる、長期的で全体的な方針やシナリオのことです。企業が使える人や時間、お金といった資源には限りがあります。そのため、どの市場で、誰を相手に、どのような価値を提供して戦うのかという大きな方向性を定める必要があるのです。

戦略とよく似た言葉に「戦術」がありますが、両者は明確に異なります。戦略が「どの山に登るか、どのルートで登るか」という目的や方針を決めることだとすれば、戦術は「そのルートをどのような装備で、どんなペースで歩くか」という具体的な手段を指します。

優れた戦略がなければ、どれだけ日々の活動を頑張っても、見当違いの方向に進んでしまいかねません。営業活動全体の成功を左右する、羅針盤のような役割を果たすのが営業戦略なのです。

営業戦略にフレームワークを取り入れるメリット

戦略立案を効率化できる

結論として、フレームワークを活用すると、営業戦略を立てる作業のスピードと質を高められます。なぜなら、考えるべき項目が型としてあらかじめ決まっているため、思考の道筋が明確になり時間を有効に使えるからです。

具体的に、3C分析というフレームワークを使う場面を考えてみましょう。この場合、

「顧客」

「競合」

「自社」

の3つの視点で情報を集めて整理します。分析の枠組みがはっきりしているため、必要な情報収集に集中でき、議論の脱線を防ぐことが可能です。

結果として、抜け漏れや重複を避けながら、短時間で戦略の土台を築けるのです。

状況を可視化できる

フレームワークを用いることで、自社を取り巻く複雑な状況を分かりやすく整理することが可能です。図やマトリクスといった形式で情報をまとめるため、文字の羅列だけでは見えにくい要素同士の関係性や全体像を、ひと目で把握できるからになります。

たとえばSWOT分析では「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4項目に情報を分類します。自社の内部環境と外部環境を一枚の図にまとめることにより、どこに課題があり、どこに成長の機会が眠っているのかが明確になるでしょう。

漠然としていた課題や機会が具体的に見えてくるため、次にとるべき行動を考えやすくなります。

資料に説得力が増す

フレームワークを用いて作成した資料は、客観的な根拠を示しやすいため、説得力が増します。広く知られている分析手法に基づいているため、担当者の主観的な意見ではなく、論理的な裏付けがあることを示せるからです。

たとえば、新しい営業戦略を上層部に提案する場面を想像してください。単に「この市場は有望です」と伝えるだけでは、承認を得るのは難しいかもしれません。しかし、PEST分析やファイブフォース分析の結果を見せながら説明すれば、市場の成長性や競争の激しさを客観的に伝えられます。

結果として、社内の合意形成がスムーズに進み、部署を超えた協力を得やすくなるのです。

営業戦略にフレームワークを用いる際の注意点・落とし穴

フレームワークの使い分けが難しい

数多くあるフレームワークの中から、その時の状況に応じて最適なものを選ぶのは簡単ではありません。それぞれのフレームワークには、分析できる対象や得意な領域が異なっているからです。

市場全体の大きな流れを知りたい場合はPEST分析が適しています。一方で、自社が持つ独自の強みを評価したいならVRIO分析が向いているでしょう。

外部環境を分析したいのか、内部環境を調べたいのかといった目的によって、使うべき道具は変わるのです。それぞれの特徴を理解し、正しく使い分ける知識が求められます。

新しい発想を妨げる可能性がある

フレームワークに頼りすぎると、かえって新しいアイデアが生まれにくくなる可能性があります。決まった枠組みの中で思考することが習慣となり、その枠からはみ出すような自由な発想を妨げてしまうことがあるからです。思考を助けるはずの道具が、思考を縛る檻になってしまう危険があります。

既存の競合分析の枠組みだけを使っていると、今まで市場にいなかった異業種からの参入といった、想定外の脅威を見落とすかもしれません。分析結果を絶対的なものと信じ込まず、「本当にそうだろうか」「別の見方はないか」と問い続ける視点を持つことが大切です。

フレームワークはあくまで思考の出発点であり、最終的な結論ではないと心得ましょう。

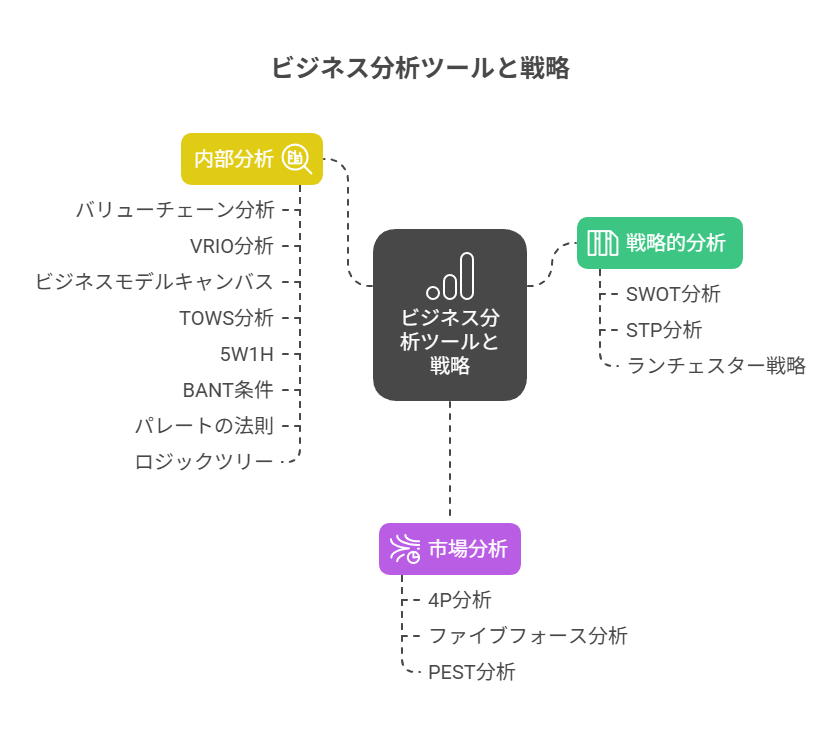

【厳選15選】営業戦略の立案に役立つフレームワーク

1.3C分析

3C分析は「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から事業環境を分析するフレームワークです。3つの要素を分析することで、自社が成功するための要因を見つけ出せます。

新しい清涼飲料水を開発する場面を考えてみましょう。「顧客」は健康志向で糖分の少ないものを求めているとします。「競合」は価格の安さを売りにしています。その中で「自社」は、特定の栄養素を豊富に含むという独自の強みを打ち出す、といった戦略を立てることが可能です。

3C分析は、自社がどの市場で、どのように戦うべきかという戦略の方向性を定める上で役立ちます。

2.SWOT分析

SWOT分析とは、自社の状況を「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4つの観点から整理する手法です。内部環境である自社の強みと弱み、外部環境である機会と脅威を客観的に洗い出すことで、戦略の方向性を具体的に考えられるようになります。プラスの要因とマイナスの要因を掛け合わせて分析することが特徴です。

たとえば、ある地方の和菓子店を例に挙げます。「強み」は創業100年の歴史と伝統の味、「弱み」は後継者不足だとします。外部に目を向けると、インバウンド観光客の増加という「機会」があり、一方でコンビニスイーツの人気という「脅威」が存在します。この分析から、「歴史をアピールし、観光客向けの体験教室を開く」といった、強みを活かして機会を掴む戦略を導き出せるのです。

現状を多角的に捉え、具体的な行動計画を立てるための土台として有効です。

3.4P分析

4P分析は、マーケティング戦略を具体化するためのフレームワークであり、「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「販促(Promotion)」の4つの要素から構成されます。企業が顧客に価値を届け、商品を購入してもらうためには、この4つの要素に一貫性を持たせ、効果的に組み合わせる必要があります。

高機能な学習用アプリを販売するケースを考えましょう。「製品」は、AIによる個別最適化された学習機能とします。「価格」は月額課金制で設定し、「流通」はアプリストアでのダウンロード販売に限定します。そして「販促」では、教育系のインフルエンサーと協力してSNSで魅力を発信するのです。

4P分析を用いることで、企業側の視点から、顧客に何をどのように届けるかという実行計画を矛盾なく組み立てられます。

4.STP分析

STP分析は、市場の中から自社が戦うべき場所を見つけ、独自の立ち位置を築くためのフレームワークです。市場を分ける「セグメンテーション」、狙う市場を決める「ターゲティング」、自社の位置を明確にする「ポジショニング」の3段階で分析を進めます。

具体例として、アパレル市場で考えてみましょう。まず年齢やファッションの好みで市場を「セグメンテーション」します。次にその中から「環境意識の高い20代の若者」を「ターゲティング」すると決めます。最後に競合製品と比較して「リサイクル素材を使用したデザイン性の高さ」を強みとして「ポジショニング」し、その価値を伝えていくのです。

誰に、どのような価値を提供するのかという戦略の核を定めることで、その後の活動がブレにくくなります。

5.ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、業界の構造を分析し、その市場の収益性を判断するためのフレームワークです。業界内の競争の激しさを決める5つの力(フォース)を明らかにします。

具体的には、「業界内の競合」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」の5つです。これらの力が強いほど、その業界で利益を上げることは難しくなります。

たとえば、スマートフォン業界を分析してみましょう。「業界内の競合」は非常に激しいです。「新規参入」には莫大な開発費が必要なため障壁は高いといえます。「代替品」としてタブレットなどがありますが、脅威度は中程度でしょう。「買い手」である消費者の価格交渉力は強く、「売り手」である部品メーカーの力も一定程度あります。

このように分析することで、その業界が自社にとって魅力的かどうかを客観的に評価し、戦略を立てる際の参考にできます。

6.PEST分析

PEST分析は、自社ではコントロールが難しいマクロな外部環境を分析する手法です。「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの要因が、自社の事業にどのような影響を与えるかを予測します。

たとえば、自動車業界について考えてみましょう。「政治」面では、環境規制の強化が電気自動車の開発を後押しします。「経済」の状況は、新車の販売台数に直結するでしょう。「社会」的には、カーシェアリングのような所有しないライフスタイルの広がりが影響を与えます。「技術」の進化は、自動運転技術の開発を加速させる可能性があります。

PEST分析によって、自社を取り巻く大きな環境変化を読み解き、先手を打つ戦略を立てることが可能となります。

7.バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業の活動を工程ごとに分解し、どこで付加価値が生まれているかを見つけ出す手法です。事業活動は、原料の調達から製造、販売、アフターサービスまで一連の流れで成り立っています。各工程の強みやコストを分析することで、どの部分を改善すれば競争力が高まるかを明らかにできます。

たとえば、ある家具メーカーの事業活動の場合、「デザイン」「木材の仕入れ」「製造」「販売」「配送」に分けます。分析の結果、「デザイン」の工程で特に高い価値が生まれていることが分かりました。この分析により、強みであるデザイン部門にさらに投資し、課題である配送は外部に委託するといった具体的な改善策を立てられます。

自社のどの活動が価値の源泉なのかを理解するために役立つでしょう。

8.VRIO分析

VRIO分析とは、自社が持つ経営資源が競争上の優位性につながるかを評価するためのフレームワークです。ただ資源を持っているだけでは意味がありません。「価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Imitability)」「組織(Organization)」の4つの視点で評価し、その資源が持続的な競争力の源泉となるかを判断します。

ある製薬会社が持つ特許技術を分析する場面を考えましょう。まず、その技術に新薬開発に役立つ「価値」があるか。次に、他社が持っていない「希少性」があるか。そして、他社が簡単に真似できない「模倣困難性」があるか。最後に、技術を活かせる「組織」体制が整っているか。

これら4つの問いに全て「はい」と答えられる場合、その技術は持続的な競争優位の源泉となります。自社の本当の強みを見極める上で有効な手法です。

9.ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスは、事業の構造を9つの要素に分解し、一枚の図で視覚的に表現するフレームワークです。ビジネスの全体像を直感的に把握できるため、関係者間での共通認識を作りやすいという利点があります。

具体的には「顧客」「価値提案」「チャネル」「顧客との関係」「収益」「リソース」「活動」「パートナー」「コスト」の9つのブロックを埋めていきます。たとえばオンライン学習サービスを考える際、これらの項目を一つずつ明確にすることで、ビジネスモデルの全体像を明確にできます。

10.ランチェスター戦略

ランチェスター戦略とは、市場における自社の立ち位置に応じて、とるべき戦い方を定めるための戦略理論です。もともとは戦争の法則から生まれた理論であり、市場シェアが高い「強者」と低い「弱者」では、戦い方が根本的に異なるという考えに基づいています。

市場シェア1位の「強者」は、豊富な品揃えや大量広告といった物量で勝負します。一方、市場に参入したばかりの「弱者」は、大企業と同じ土俵で戦っても勝ち目はありません。

そのため、特定の地域や顧客層に的を絞って一点集中で攻める「差別化戦略」が重要になります。特に中小企業が限られた資源で戦うための具体的な指針を与えてくれるでしょう。

11.パレートの法則

パレートの法則とは、「全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出している」という経験則のことです。「80対20の法則」とも呼ばれ、ビジネスにおいては「売上の8割は、全顧客のうちの2割が生み出している」といった形で現れることがよくあります。

あるECサイトの売上を分析したところ、全商品のうち上位2割の商品が、売上全体の8割を占めていることが分かったとしましょう。この場合、売れ筋である上位2割の商品の広告を強化するなどの施策が効果的です。

成果に直結する重要な要素を見極め、効率的にリソースを配分する戦略を立てることが可能となります。

12.ロジックツリー

ロジックツリーは、ある問題を木の枝のように分解していくことで、原因や解決策を体系的に洗い出す思考ツールです。大きな問題を漠然と捉えるのではなく、より小さな要素に細分化していくため、問題の構造を明確に理解できます。

具体的な例を挙げると「売上を伸ばす」という目標を「顧客数を増やす」と「顧客単価を上げる」に分解します。さらに「顧客数を増やす」を「新規顧客獲得」と「既存顧客維持」に分けます。

このように要素を細かくしていくことで、具体的な行動計画まで落とし込めるのです。複雑な問題を解決するための道筋を論理的に示す上で非常に役立ちます。

13.TOWS分析

TOWS分析は、SWOT分析で洗い出した「強み」「弱み」「機会」「脅威」を掛け合わせて、具体的な戦略を立案するフレームワークです。SWOT分析は現状を整理するだけにとどまりがちですが、TOWS分析はそこから一歩進んで、具体的な行動計画に結びつけることを目的としています。

「強み×機会(積極化戦略)」や「強み×脅威(差別化戦略)」といった4つのパターンで戦略を考えます。たとえば、「高い技術力(強み)」と「海外市場の拡大(機会)」を組み合わせ、「技術力を活かして海外向けの製品を開発する」という積極的な戦略を導き出せるでしょう。

SWOT分析で得られた情報を戦略に昇華させるための、強力な橋渡し役となるフレームワークといえます。

14.5W1H

5W1Hは、情報を整理し、具体的な行動計画を立てるための基本的なフレームワークです。構成要素は「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」です。6つの要素で物事を捉えることで、情報の抜け漏れを防ぎ、計画の具体性を高めることができます。

新製品の営業戦略を立てる場合なら、「来月の1日から(いつ)」「首都圏エリアで(どこで)」「営業第1課が(誰が)」といった形で計画を具体化していきます。

各項目を明確にすることで、関係者全員が同じ認識を持って行動できるようになり、実行段階での認識のズレを防ぐために非常に有効です。

15.BANT条件

BANT条件は、法人営業において見込み客の質を判断し、アプローチの優先順位をつけるためのフレームワークです。構成要素は「予算(Budget)」「決裁権(Authority)」「必要性(Needs)」「導入時期(Timeframe)」の4つです。これらの条件がそろっている顧客ほど、成約に至る可能性が高いと判断できるため、営業活動の効率を大幅に高めることができます。

たとえば、営業担当者は顧客から「製品導入の予算は確保済みか」「最終的な決定権者は誰か」といった情報を聞き出します。全ての条件が満たされていれば、その顧客へのアプローチを強化すべきだと判断できるのです。

限られた営業リソースを、成約見込みの高い顧客に集中させるために、BANT条件は非常に実用的な指標となるでしょう。

フレームワークで営業戦略を立てる5ステップ

1. 目的・KPIを明確化する

営業戦略を立てる最初のステップは、達成すべき「目的」と、その達成度を測る具体的な「目標数値(KPI)」を明確にすることです。なぜなら、ゴールがはっきりしていなければ、どのような戦略を立てるべきか、どのフレームワークを使うべきかという判断ができないからです。目的地が分からないままでは、地図を広げても意味がありません。

まず「目的」として、最終的に達成したいゴールである目的=KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)を設定します。その上で、KGIを達成するための中間指標として、日々の活動の進捗を測るKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を定めます。以下に具体例を示します。

| 目的(KGI)の例 | KPIの例 |

|---|---|

| 売上高を前年比20%向上させる | ・有効商談数を30%増やす ・商談からの受注率を5%改善する ・顧客単価を10%引き上げる |

| 新規顧客を年間で100社獲得する | ・月間のリード獲得数を150件にする ・アポイント獲得率を20%にする ・新規顧客の初回受注額を平均50万円にする |

| 既存顧客からの売上(リピート・アップセル)を30%増やす | ・既存顧客への提案件数を月間50件にする ・アップセル/クロスセルの成功率を15%にする ・顧客満足度調査で「満足」以上の回答を90%にする |

このように、最終的なゴールであるKGIと、そこに至るプロセスを計測するKPIをセットで設定することが重要です。最初に目的とKPIを明確にすることで、チーム全員が同じ方向を向いて進むことができ、戦略の進捗状況を客観的に評価し、必要に応じて軌道修正することが可能になるのです。

2. 現状分析を行う

目的とKPIが定まったら、次に自社が置かれている現状を客観的に分析します。目標と現状との間にどのようなギャップがあるのかを正確に把握することが、効果的な戦略を立てるための土台となるからです。この段階で、ここまで紹介してきた様々なフレームワークが大きな力を発揮します。

現状分析に用いるフレームワークは、主に「外部環境」と「内部環境」のどちらを分析するかで分類できます。外部環境分析では市場の機会や脅威を、内部環境分析では自社の強みや弱みを明らかにします。以下に代表的なフレームワークをまとめました。

| フレームワーク名 | 主な分析内容 |

|---|---|

| PEST分析 | 政治・経済・社会・技術といった、自社ではコントロールできない大きな環境要因を分析します。 |

| 3C分析 | 顧客(Customer)・競合(Competitor)・自社(Company)の3つの視点から、市場環境や成功要因を分析します。 |

| ファイブフォース分析 | 業界の競争要因(新規参入、代替品など)を分析し、その市場の収益性を判断します。 |

| SWOT分析 | 自社の強み(Strength)・弱み(Weakness)と、外部の機会(Opportunity)・脅威(Threat)を整理し、戦略の方向性を探ります。 |

| VRIO分析 | 自社の経営資源(人、物、金、情報など)が、持続的な競争優位性を持つかを評価します。 |

| バリューチェーン分析 | 事業活動を工程ごとに分解し、どの部分で付加価値が生まれているかを分析します。 |

たとえば、まずPEST分析で世の中の大きな流れを掴み、次に3C分析でより身近な市場環境を詳しく調べます。その上でSWOT分析を用いて自社の立ち位置を再確認するといったように、複数のフレームワークを組み合わせることで、多角的な視点から現状を深く理解し、戦略立案の精度を高めることが可能です。

3. ターゲティングとポジショニングを決定する

現状分析で得られた情報をもとに、次に「誰に」「どのような価値を」提供するのかを決定します。具体的には、市場の中からどの顧客層を狙うのかを決める「ターゲティング」と、競合との差別化を図り、自社の独自の立ち位置を築く「ポジショニング」を行います。すべての顧客を満足させることは難しいため、自社の強みが最も活きる特定の市場に資源を集中させることが成功の鍵となるからです。

この段階では、STP分析というフレームワークが非常に役立ちます。STP分析は、以下の3つのステップで構成され、自社が戦うべき市場と、そこでどのように認識されるべきかを明確にします。

| ステップ | 概要 | 具体例 (法人向け会計ソフトの場合) |

|---|---|---|

| S: セグメンテーション (市場の細分化) | 市場全体を、共通のニーズや性質を持つ小規模なグループ(セグメント)に分割します。分割する軸としては、企業規模、業種、地域、ニーズなどが考えられます。 | ・企業規模で分割:大企業、中堅企業、中小企業、スタートアップ ・業種で分割:製造業、小売業、ITサービス業、飲食業 ・ニーズで分割:既存システムとの連携を重視する層、低コストを重視する層、専門知識がなくても使える手軽さを重視する層 |

| T: ターゲティング (狙う市場の決定) | 細分化したセグメントの中から、自社の強みを最も活かせ、かつ市場規模や成長性が見込める魅力的なセグメントを選択します。 | ・ターゲット市場:従業員50名以下で、ITに詳しい人材が少ない中小企業 ・ターゲットのニーズ:専門知識がなくても簡単に操作でき、低コストで導入できることを重視している。 |

| P: ポジショニング (自社の立ち位置の明確化) | ターゲット市場において、競合製品と比較して自社製品がどのような独自の価値を持つのかを明確にし、顧客の心の中に特別な位置を築きます。 | ・競合A:高機能だが高価格で、大企業向け。 ・競合B:低価格だが、サポート体制が不十分。 ・自社の立ち位置:「圧倒的な使いやすさと手厚いチャットサポートを、手頃な価格で提供する会計ソフト」として認識してもらう。 |

このようにSTP分析を用いて、狙うべき顧客(ターゲット)と、提供する独自の価値(ポジショニング)を明確にすることで、その後の営業活動の軸が定まります。ターゲットとポジショニングが明確であれば、発信するメッセージがぶれることなく、効率的に顧客にアプローチすることが可能となるのです。

4. 戦略方針とロードマップを策定する

ターゲットとポジショニングが決まったら、それを実現するための具体的な戦略方針と実行計画であるロードマップを作成します。ここまでの分析結果を、具体的な行動に落とし込む段階です。「いつまでに」「何を」「どのように」実行していくのかを時系列で示すことで、計画の全体像が明確になり、チーム全員の足並みを揃えることができます。

このロードマップは、最終目標(KGI)を達成するための道筋そのものです。期間を複数のフェーズに区切り、フェーズごとに中間目標と具体的なアクションプランを設定します。以下に、法人向け会計ソフトの販売戦略を例としたロードマップのサンプルを示します。

| フェーズ(期間) | フェーズごとの目標 | 主な戦略・施策(アクションプラン) |

|---|---|---|

| 第1フェーズ (1〜3ヶ月目) | 認知度向上 ターゲット層(ITに詳しくない中小企業経営者)に、製品の存在と「簡単さ」という価値を知ってもらう。 | ・中小企業経営者向けWebメディアへの記事広告出稿 ・SNS(Facebookなど)での「誰でも使える」を訴求する動画広告配信 ・オンラインでの無料導入相談会の開催と告知 |

| 第2フェーズ (4〜6ヶ月目) | リード獲得 製品に関心を持った見込み客の連絡先情報を獲得し、関係性を構築する。 | ・Webサイトに「確定申告が楽になるお役立ち資料」を設置し、ダウンロードと引き換えにリード情報を獲得 ・無料Webセミナー「バックオフィス業務効率化セミナー」を開催し、参加者へのフォローコールを実施 ・獲得したリードに対し、導入事例などを紹介するメールマガジンを配信 |

| 第3フェーズ (7ヶ月目以降) | 商談化・受注 育成したリードを商談につなげ、契約を獲得する。 | ・インサイドセールスチームが、特に確度の高いリードに電話でアプローチし、商談を設定 ・フィールドセールスチームが、オンラインデモを実施し、導入メリットを具体的に提案・クロージング ・導入顧客の成功事例を作成し、新たな見込み客への説得材料として活用 |

このようにロードマップがあることで、チームメンバーはいつ、誰が、何をすべきかを具体的に理解できます。また、各フェーズの目標達成度を測ることで、計画が順調に進んでいるかを評価しやすくなります。TOWS分析やロジックツリーなどを活用して、複数の戦略案の中から最も効果的なものを選択し、このような具体的な行動計画へとつなげていきましょう。

5. 戦術へ落とし込みPDCAを回す

最後に、策定した戦略とロードマップを、具体的な戦術、つまり日々の営業活動のレベルまで落とし込み、実行に移します。戦略がどれだけ優れていても、現場で実行されなければ絵に描いた餅に過ぎません。そして、最も重要なのは、実行した後に必ず結果を検証し、改善を続けるPDCAサイクルを回すことです。市場環境や顧客の反応は常に変化するため、一度立てた計画に固執せず、柔軟に改善を繰り返す必要があります。

PDCAサイクルとは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の4つのプロセスを循環させることで、継続的に業務を改善していくための手法です。以下に、具体的なアクション例と共に解説します。

| PDCAサイクル | 概要 | 具体的なアクション例(Web広告施策の場合) |

|---|---|---|

| P: Plan (計画) | 戦略ロードマップに基づき、具体的なアクションプランとKPIを設定します。 | ・計画: ターゲット層(中小企業経営者)向けにFacebook広告を出稿する。 ・KPI設定: クリック率(CTR)2%、資料ダウンロードのコンバージョン率(CVR)5%を目指す。 |

| D: Do (実行) | 計画したアクションプランを実行します。 | ・実際にFacebook広告の配信を開始する。 ・日々の広告パフォーマンスデータを記録する。 |

| C: Check (評価) | 実行結果をKPIと照らし合わせて評価し、計画との差異やその原因を分析します。 | ・結果: 配信1ヶ月後の実績はCTR 1.5%、CVR 3%だった。 ・分析: KPI未達。原因として「広告のクリエイティブがターゲットの興味を引けていない可能性がある」と仮説を立てる。 |

| A: Action (改善) | 評価・分析の結果をもとに、改善策を立案し、次の計画(Plan)に反映させます。 | ・改善案: 広告のキャッチコピーを「簡単さ」を強調するものから「コスト削減効果」を訴求するものに変更してみる。クリエイティブのABテストを実施する。 ・この改善案を次の「Plan」として、再度サイクルを回す。 |

このように、計画を実行して終わりにするのではなく、結果を客観的に評価し、次の行動を改善していくことが不可欠です。この地道な改善の繰り返しが、営業戦略全体の精度を高め、最終的な目標達成へとつながっていきます。

フレームワークで営業戦略を立てる際のおすすめツール

営業戦略の立案を効率化するツールとして、AI議事録サービス「Notta Sales Agent」の活用がおすすめです。このツールは営業の商談内容を自動で文字起こし・要約し、BANT条件のようなフレームワークに沿って情報を整理してくれるからです。

たとえば、営業担当者が顧客と話した内容から、AIが自動的に顧客の予算や決裁権、導入時期などを抽出します。そのデータをSFAやCRMに自動入力することも可能です。

現状分析に必要な顧客の生きた情報を集める手間が大幅に削減され、分析作業に集中できます。より精度の高い戦略を立案したい方は、公式ホームページから試してみてください。

まとめ|フレームワークで再現性ある営業戦略を実現しよう

営業戦略の立案において、フレームワークは非常に強力な思考の道具となります。フレームワークを活用することで、戦略立案のプロセスが効率化され、誰が見ても分かりやすい客観的な根拠に基づいた計画を作成することが可能です。

ただし、フレームワークはあくまで道具であり、それ自体が答えを教えてくれるわけではありません。大切なのは、まず「目的」を明確にし、その目的に合ったフレームワークを選択することです。

今回紹介した5つのステップに沿って、様々なフレームワークを使いこなし、再現性のある優れた営業戦略を実現してください。