大学のノートの取り方完全ガイド|紙・iPad・パソコンで「成績が上がる」実践法

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

大学の講義、ただ板書を写すだけのノートになっていませんか?後から見返しても内容が頭に入らないノートでは、成績アップは期待できません。大学での学習効果は、ノートの取り方で大きく変わります。

この記事では、講義の要点を逃さず、復習の効率を最大化する「成績が上がるノートの取り方」を、紙・iPad・パソコンといったツール別に徹底解説します。自分に合った方法を見つけて、大学での学びを成功に導きましょう。

成績が伸びる大学のノートの取り方3ステップ

3ステップの全体像

成績が上がるノートは「要点抽出」「構造化」「復習追記」の3ステップで作られます。講義の膨大な情報の中から、本当に重要なことだけを抜き出す必要があります。ただ情報を書き写すだけでは、後から見返しても何が大切かわかりません。

具体的には、まず講義を聞きながらキーワードや結論といった「要点」を抽出します。次に抽出した要点同士の関係性がわかるように、見出しや矢印を使って「構造化」し整理します。最後に、講義後に内容を思い出しながら、不明点や補足情報を「追記」してノートを完成させるのです。

この3ステップを踏むことで、情報が整理され、知識として定着しやすいノートが出来上がります。

失敗しやすいノートの取り方

講義内容をただ書き写すだけの「写経ノート」作りは避けるべきです。書く作業に集中するあまり、肝心な講義内容の理解がおろそかになります。きれいに色分けをしても、達成感だけで終わってしまい、学習効果にはつながりにくいでしょう。

具体的に、以下のようなノートの取り方は失敗につながりやすいです。

板書の丸写し 教授が話す重要な補足情報を聞き逃し、単なる文字の羅列になってしまいます。

過度な色分け たくさんの色を使うと、どこが本当に重要なのか判別できなくなり、かえって見づらくなります。

ノートをきれいに作ることが目的化 ノートはあくまで理解を助ける手段です。美しく仕上げること自体が目的にならないように注意が必要です。

したがって、内容を理解するという本来の目的を見失わないノート作りを心がけることが大切です。

大学のノートの取り方を工夫すべき理由

目的と効果

ノートの取り方を工夫する最終的な目的は、学習内容を深く理解し、知識を定着させることです。大学での学びは、テストで高得点を取ることだけがゴールではありません。得た知識を活用して、レポート作成や卒業研究、さらには社会で活躍するための思考力を養うことが求められます。

そのために、ノートは非常に重要な役割を果たします。例えば、講義の要点を自分の言葉でまとめることで、内容の理解度が格段に深まります。また、情報が整理されたノートは、テスト前に効率よく復習するための最高の参考書になるでしょう。友人とのディスカッションや、レポートの参考文献を探す際にも、思考の土台として役立ちます。

このように、ノートの取り方を工夫することは、大学での学習活動全体の質を高める効果を持つのです。

ノートの取り方を学ぶ前に決めるKPI

ノート術を実践する前に、具体的な目標、つまりKPI(重要業績評価指標)を設定することをおすすめします。目標が曖昧なままでは、どのノート術が自分に合っているのか判断しにくく、継続する意欲も湧きにくいためです。学習効果を客観的に測れるように、自分なりのゴールを決めましょう。

例えば、以下のように具体的な目標を設定します。

| 目的 | KPI(目標達成指標)の例 |

|---|---|

| 定期試験対策 | 作成したノートだけで、過去問の再現テストで8割以上正解する |

| 資格試験対策 | ノートにまとめた専門用語を、何も見ずに5つ他人に説明できる |

| レポート作成 | ノートの情報だけを使い、30分でレポートの章立てを完成させる |

| 語学学習 | 1週間分のノートを見返し、新しい単語を20個使って短文を作る |

このような自分だけのKPIを持つことで、ノートの取り方を改善するモチベーションが高まります。

大学ノートの取り方のポイント

シグナル語で要点を捕まえる

講義の要点を効率的に捉えるには「シグナル語」に注目するのが有効です。シグナル語は、話の論理的な展開を示す道しるべの役割を果たします。この言葉に注意を払うことで、教授が次に何を話そうとしているのかを予測でき、重要なポイントを聞き逃すリスクを減らせます。

例えば、「つまり」「要するに」という言葉の後には結論が述べられます。「なぜなら」「その理由は」の後には原因や理由が続きます。また、「例えば」の後には具体例、「しかし」の後には反対意見や対比される内容が来ることが多いです。これらのシグナル語が聞こえたら、特に集中してメモを取る習慣をつけましょう。

シグナル語を意識するだけで、情報の重要度を判断し、ノートに記録すべき内容を取捨選択する能力が向上します。

構造化の基本

講義で抽出した要点を後から見返して理解するためには、「構造化」して整理することが不可欠です。情報が整理されずにバラバラに書かれていると、それぞれの関係性が分からず、知識として結びつきません。情報を構造化することで、話の全体像と論理的なつながりを視覚的に把握できるようになります。

構造化には、いくつかの基本的な手法があります。

見出しの活用 話のテーマごとに大見出しや小見出しをつけ、情報の階層を明確にします。

箇条書き 並列の関係にある複数の項目や、手順を示す際に用いると、情報がすっきりと整理されます。

矢印や図 原因と結果、対立関係、時間の流れなどを矢印や簡単な図で示すと、関係性が一目で理解できます。

表(テーブル) 複数の項目を比較したり、数値を整理したりする際に表を用いると、情報をコンパクトにまとめられます。

これらの手法を組み合わせ、自分にとって最も分かりやすい形で情報を整理することが、理解を深めるための鍵です。

手法別サンプル

ノートを効果的に構造化するためには、先人たちが生み出してきた確立された手法を学ぶのが近道です。ここでは、代表的な4つのノート術「コーネル式」「アウトライン」「ボックス」「スプリットビュー」を紹介します。それぞれの方法には特徴があり、講義のスタイルや個人の好みに合わせて使い分けることが可能です。各手法の具体的なやり方と利点を理解し、自分に最適なノートの取り方を見つけるための参考にしてください。

コーネル式

「コーネル式」は復習の効率を最大化することに特化したノートの取り方です。ページをあらかじめ3つの領域に分割しておくことで、講義中のメモと、後から見返すためのキーワードや要約を分けて管理できるからです。これにより、能動的な復習がしやすくなります。

具体的な使い方として、まずページの大部分を占める右側の「ノートエリア」に、講義内容を記録します。次に、左側の細い「キーワードエリア」には、ノートエリアの内容に対応する質問やキーワードを書き出します。最後に、ページ下部の「サマリーエリア」に、そのページ全体の要約を自分の言葉で簡潔にまとめます。

この形式は、テスト前にキーワードエリアだけを見て内容を思い出せるか試すなど、知識の定着度を確認したい人に最適です。

アウトライン

「アウトライン」は、話の論理的な構造を捉えるのに非常に適した手法です。見出しや箇条書きを使い、情報の親子関係や階層を明確に表現することができます。大項目から小項目へと掘り下げていく形で記録するため、話の全体像と詳細部分の関係性が一目でわかるのが利点です。

例えば、章や節にあたる大きなテーマを「1.」や「2.」といった大見出しにします。その下に、関連する内容を字下げ(インデント)して「1-1.」「1-2.」と中見出しをつけます。さらに具体的な説明や例を、箇条書きで追加していくという形です。パソコンのワープロソフトやノートアプリの機能を使うと、簡単に見出しのレベルを操作できます。

論理性が重視される講義や、レポートの骨子を作成する際に特に力を発揮する方法です。

ボックス

「ボックス」は、関連する情報を一つの塊として視覚的にまとめるノートの取り方です。講義中に話題が頻繁に変わる場合でも、テーマごとに情報を区切って整理できるという利点があります。後から見返したときに、関連する情報群をすぐに見つけ出すことが可能です。

具体的な方法としては、講義で話題が変わるたびに、ノート上に四角い枠(ボックス)を作ります。それぞれのボックスに「定義」「具体例」「問題点」といったタイトルをつけ、関連するメモや図、数式などをその中に書き込んでいきます。ボックスの大きさや配置は自由で、情報の関連性に応じて近くに配置すると、より理解が深まります。

話が多岐にわたる講雑な講義や、アイデアを整理するブレインストーミングの場面で有効な手法です。

スプリットビュー

「スプリットビュー」は、iPadやパソコンの画面を分割し、2つの情報を同時に見ながらノートを取る方法です。特に、配布された講義資料(スライドやPDF)がある場合に絶大な効果を発揮します。資料とノートを並べて表示することで、資料への書き込みと、教授の口頭説明のメモを効率的に両立できるからです。

例えば、画面の左側に講義スライドを表示させ、右側にノートアプリを開きます。教授がスライドの特定の部分について補足説明を始めたら、その内容をすぐに右側のノートに記録します。スライドのスクリーンショットをノートに貼り付け、そこに直接書き込むといった使い方も便利です。

配布資料が多く、情報整理が追いつかないオンライン授業や対面講義で、学習効率を大きく高めることができます。

効率的に復習できる大学のノートの取り方

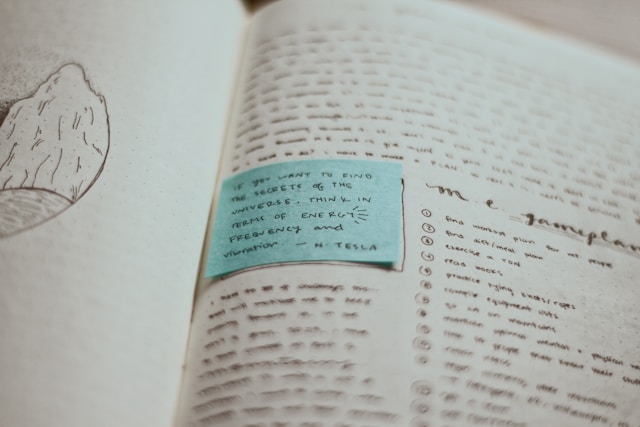

曖昧を埋めて「テスト化」

効果的な復習とは、ノートの中の曖昧な部分を見つけ出し、それを自分の力で埋める作業です。講義直後は理解したつもりでも、時間が経つと忘れてしまう部分が出てくるのは当然です。その「分かったつもり」をなくし、知識を確実なものにするために、ノートを教材として能動的に活用しましょう。

まず、講義後にノートを見返し、理解が不十分な箇所や疑問点を特定します。次に、教科書や参考書、インターネットで調べて、その穴を埋める情報を追記します。さらに、重要なキーワードや概念を隠し、それを何も見ずに説明できるか試す「セルフテスト」を行います。これを繰り返すことで、ノートが自分専用の問題集へと変わります。

この「テスト化」のプロセスを通じて、受動的な学習から能動的な学習へと転換することが、知識定着の鍵です。

ミスログの作り方

「ミスログ」とは、自分が間違えた問題や理解できなかった点を記録するノートのことで、弱点克服に非常に有効です。特に、計算問題や公式の応用が求められる理系科目で効果を発揮します。自分がなぜ間違えたのか、その原因を分析し記録することで、同じ過ちを繰り返すのを防ぎます。

ミスログの作成と活用は、以下の手順で行うのがおすすめです。

記録する 間違えた問題のコピーを貼り付け、正しい解答と、なぜ間違えたのか(計算ミス、公式の誤解など)を具体的に書きます。

分析する 自分の間違いの傾向を分析します。「ケアレスミスが多い」「特定の分野の理解が浅い」など、課題を明確にします。

定期的に見直す 作成したミスログを、1日後、3日後、7日後といった間隔で定期的に見直します。これにより、記憶が定着しやすくなります。

解き直す 見直すだけでなく、実際に問題をもう一度解いてみます。自力で正解できれば、その弱点は克服できたと判断できます。

このサイクルを回すことで、効率的に自分の苦手分野を潰していくことが可能です。

紙とデジタルの選び方

紙ノートが向いているケース

紙のノートは、思考の自由度を重視し、手で書くことによる記憶効果を期待する人に向いています。デジタルツールのように決まったフォーマットがないため、図や矢印、文字の大きさを直感的に書き分けられ、思考を妨げません。また、手書きの作業は脳を刺激し、記憶の定着を助ける効果があると言われています。

例えば、複雑な数式の展開や、自由な発想が求められるブレインストーミングでは、紙のノートの柔軟性が活きます。レイアウトとしては、後から追記しやすいように十分な余白を確保することや、見出しと本文を明確に分ける「コーネル式」のような形式を取り入れるのがおすすめです。方眼罫やドット方眼のノートを選ぶと、図や表をきれいに書きやすくなります。

デジタル機器の充電を気にせず、いつでもどこでもすぐに書き始められる手軽さも、紙ノートの大きな魅力です。

iPad手書きが向いているケース

iPadでの手書きノートは、紙の自由度とデジタルの利便性を両立させたい場合に最適です。ペンの種類や色を瞬時に切り替えられ、書いた内容の移動や拡大・縮小も簡単に行えます。これにより、紙のノートよりも効率的に、見栄えの良いノートを作成することが可能です。

iPadでのノート作成を快適にするためのコツは以下の通りです。

おすすめアプリの活用 「GoodNotes」や「Notability」といった高機能なノートアプリを使えば、PDF資料の取り込みや録音機能などを活用できます。

テンプレートの利用 コーネル式や方眼紙など、多種多様なテンプレートをダウンロードして使えば、ノートの体裁を簡単に整えられます。

手書きのコツ Apple Pencilなどのスタイラスペンを使えば、紙に近い書き心地を実現できます。拡大機能を使えば、細かい文字や図もきれいに書くことが可能です。

講義資料(PDF)に直接書き込みをしたい学生や、大量のノートをスマートに管理したい人にとって、iPadは強力な学習ツールとなります。

パソコン入力が向いているケース

パソコンでのノート作成は、タイピングの速さを活かして、大量の情報を素早く記録したい場合に最も適しています。手書きに比べて圧倒的なスピードで文字入力ができるため、話すスピードが速い講義でも、内容を詳細に記録することが可能です。

パソコンで効率的にノートを取るには、テンプレートの活用が鍵となります。あらかじめ「日付」「講義名」「要点」「疑問点」などの項目を用意しておけば、入力に集中できます。また、「Ctrl + C(コピー)」や「Ctrl + F(検索)」などのショートカットキーを使いこなすことで、編集や後からの情報検索が格段に速くなります。複雑な図表も、Excelなどで作成したものを簡単に貼り付けられるため、理系のレポート作成などにも便利です。

タイピングが得意で、情報をテキストデータとして整理・管理したい学生にとって、パソコンは最適な選択肢と言えるでしょう。

ハイブリッド運用が向いているケース

紙のノートとデジタルツールを組み合わせる「ハイブリッド運用」は、両者の長所を最大限に活用したい人におすすめの方法です。それぞれのツールの得意な部分を使い分けることで、より効率的で質の高い学習環境を構築できます。状況に応じて最適な手段を選ぶ柔軟性が、ハイブリッド運用の最大のメリットです。

具体的な運用方法には、以下のようなケースが考えられます。

紙ノートをスキャンしてデジタル化 講義中は手書きの自由度が高い紙のノートを使い、後からスキャナアプリでPDF化してiPadやパソコンで管理します。これにより、検索性や携帯性が向上します。

PDF資料を印刷して手書き デジタルで配布された講義資料を一度印刷し、紙の資料として手書きでメモを追記します。デジタル画面よりも紙の方が見やすいと感じる人に適しています。

講義はパソコン、復習は紙 講義中はタイピングで素早くメモを取り、復習する際にはその内容を紙のノートに自分の言葉でまとめ直します。これにより、記憶の定着を促します。

このように、自分なりのルールを決めて使い分けることで、学習効果を高めることができます。

ツールを活用した大学ノートの取り方

Nottaの基本機能

Nottaは、講義の音声を録音し、AIが自動で文字起こしをすることで、ノート作成を強力に支援するアプリです。概要として、高精度な音声認識技術を特徴としており、講義を聞き逃す心配がありません。

特徴的な機能は、リアルタイムでの文字起こしです。録音と同時にテキストが生成されるため、講義を聞きながらテキストで内容を確認できます。さらに、長時間の講義内容をAIが自動で要約してくれる機能もあり、復習の時間を大幅に短縮することが可能です。料金については、無料で利用できる基本プランから、より長時間の録音や高度な機能が使える有料プランまで用意されています。

書くスピードに自信がない人や、聴くことに集中して講義の深い理解を目指したい人、オンライン授業を効率化したい学生に特におすすめのツールです。

文字起こしの課題を素早く解決 !

講義での使い所

Nottaは、大学の講義における様々な課題を解決するのに役立ちます。特に、板書が少なく口頭での説明が中心の講義や、話すスピードが速くてメモが追いつかない場面で真価を発揮します。音声とテキストの両方で記録が残るため、後から聞き返して正確な情報を確認できるのが大きな利点です。

また、オンライン授業での活用も非常に有効です。授業の音声をNottaで録音・文字起こししておけば、自分だけの講義録が完成します。倍速再生などを活用し、効率的に復習することが可能です。さらに、共有機能を使えば、グループワークなどで他のメンバーと文字起こしデータを共有し、共同で議事録を作成することもできます。

このように、Nottaは個人の学習補助から共同作業まで、幅広いシーンで活躍するツールです。

録音許可・個人情報の注意点

Nottaのような録音・文字起こしツールを使用する際には、いくつかの注意点があります。まず最も重要なのは、講義を録音する前に、必ず担当の教授に許可を得ることです。無断での録音は、大学の規則や著作権に抵触する可能性があります。多くの教授は学習目的であれば許可してくれますが、事前に確認するマナーを守りましょう。

また、録音データや文字起こししたテキストには、教授や他の学生の名前といった個人情報が含まれる場合があります。これらのデータをSNSなどで公開したり、許可なく第三者に共有したりすることは絶対に避けるべきです。あくまで個人の学習目的の範囲内で利用することを徹底してください。

ルールとマナーを守って正しく活用することが、便利なツールを使いこなすための大前提となります。

Nottaの便利な機能

Nottaは基本的な録音と文字起こし以外にも、学習効率をさらに高めるための便利な機能を備えています。これらの機能を使いこなすことで、ノートの整理や復習が格段に楽になります。情報が整理されることで、後から必要な箇所をすぐに見つけ出せるようになります。

具体的には、以下のような機能が役立ちます。

タグ付け機能 文字起こしされたテキストの重要な部分に「#重要」「#課題」などのタグを付けて分類できます。後からタグで絞り込んで、関連箇所だけを一覧表示することが可能です。

ハイライト機能 特に覚えておきたい箇所や、テストに出そうな部分をマーカーのように色付けして強調できます。

キーワード検索機能 文字起こしされた全てのテキストの中から、特定のキーワードを検索できます。「あの用語どこで説明されてたかな?」と思った時に、瞬時に該当箇所を見つけ出せます。

これらの機能を駆使することで、単なる文字の記録が、検索性の高い自分だけのデータベースへと進化します。

学部・科目別の最適なノートの取り方

文系

文系の講義では、歴史的な事実、思想家の主張、社会的な事象など、複雑な概念や論理関係を正確に理解することが求められます。そのため、ノートには事実の記録だけでなく、それらの背景や因果関係、自分の考察などを整理して書き留めることが重要です。

ノートを取る際は、引用、要旨、論点の3点を意識した型を作るのがおすすめです。講義で紹介された重要な文献や発言は、出典を明記して正確に「引用」します。次に、一つのテーマに関する説明が終わったら、その内容を自分の言葉で数行の「要旨」としてまとめます。最後に、講義全体を通しての主要な「論点」や、自分自身が抱いた疑問などを書き出すことで、思考を深めることができます。この型は、レポート作成時にも直接役立ちます。

理系

理系科目、特に数学や物理、化学などでは、公式や定義を覚えるだけでなく、その導出過程や応用方法を理解することが不可欠です。そのため、ノートには最終的な答えだけでなく、そこに至るまでの思考のプロセスを丁寧に記録する必要があります。

理系のノート作成では、以下の要素を記録することを意識すると良いでしょう。

数式の導出過程 なぜその式変形が行われるのか、一行ごとに根拠となる公式や定理をメモしておきます。

図やグラフ 現象を視覚的に理解するために、フリーハンドでも良いので積極的に図やグラフを描き入れます。軸の単位や条件も忘れずに記入します。

実験の条件や誤差 実験科目では、使用した器具、設定した条件、そして結果に含まれる誤差の考察までを詳細に記録することが、レポートの質を左右します。

後から見返したときに、自分の思考プロセスを再現できるノートを目指しましょう。

大講義

大人数が参加するような大講義では、教授との双方向のやり取りが少なく、一方向的な情報伝達が中心になります。そのため、聞き逃しを防ぎ、膨大な情報の中から要点を効率的に抜き出す工夫が求められます。

大講義では、事前に配布されるシラバスや講義資料を最大限に活用することが鍵となります。資料に目を通し、講義の全体像を把握した上で、ノートには資料に書かれていない教授の口頭での補足説明や具体例を中心に記録します。資料をノートに貼り付け、そこに書き込む形も効率的です。また、話すスピードが速い場合は、録音アプリを補助的に使うことも有効な手段です。座席はなるべく前方に座ることで、集中力を維持しやすくなります。

ゼミ

ゼミ(演習)は、少人数で特定のテーマについて発表や議論を行う形式の授業です。ここでは、他者の意見を聞き、それに対して自分の考えを述べる能力が求められます。そのため、ゼミでのノートは、単なる記録ではなく、議論に参加するためのツールとしての役割が強くなります。

ゼミ用のノートは見開きで使うのがおすすめです。

左ページ:発表内容の要約 発表者の主張の要点や、その論拠を簡潔にまとめます。

右ページ:自分の意見や質問 発表を聞きながら思いついた疑問点、賛成・反対意見、関連する情報などを自由に書き出します。

議論の記録 誰がどのような発言をしたか、議論がどのように展開したかを時系列でメモします。

この形式により、議論の流れを追いながら、自分の発言のタイミングや内容を考えるのに役立ちます。

オンライン

オンライン授業は、対面授業とは異なる環境でのノート作成が求められます。多くの場合、講義資料がデータで配布され、授業が録画されているため、それらの利点を活かしたノートの取り方が効果的です。

最も効率的なのは、パソコンやiPadのスプリットビュー機能を使う方法です。画面の片方に講義動画や資料を表示し、もう片方にノートアプリを開いてメモを取ります。スクリーンショット機能を使えば、スライドの重要な部分を瞬時にノートに貼り付けることができ、手で書き写す手間が省けます。また、繰り返し視聴できるというメリットを活かし、一度目は全体像の把握に集中し、二度目にノートを詳細にまとめるといった方法も有効です。

見やすい大学のノートの取り方

記号・下線・色分けは最大4色

ノートの装飾に使う色は、基本の黒(または青)に加えて3色、合計で最大4色に絞るのがおすすめです。多くの色を使いすぎると、かえって紙面がごちゃごちゃしてしまい、どこが重要なのか分からなくなってしまうからです。色を絞り、それぞれに役割を持たせることで、視覚的に情報の種類を判別しやすくなります。

例えば、「赤は最重要語句や公式」「緑は具体例や補足情報」「オレンジは疑問点や要確認事項」といったように、自分なりのルールを決めます。色だけでなく、「☆」や「!」などの記号や、波線、二重線といった下線の種類を使い分けるのも有効です。重要なのは、ルールを毎回一貫して適用することです。これにより、無意識に情報の重要度を判断できるようになります。

仕切り線・余白・索引・ページ番号で検索性UP

ノートの検索性を高めることは、テスト前などの時間がない時に必要な情報を素早く見つけるために非常に重要です。見やすいレイアウトと情報整理の工夫で、ノートは自分だけの強力なデータベースになります。

検索性を高める具体的な工夫は以下の通りです。

仕切り線 日付やテーマが変わるごとに、太い線で明確に区切ることで、情報の塊を視覚的に分けられます。

余白 ページ全体にぎっしりと書き込まず、上下左右に十分な余白を確保します。後から補足情報を書き足したり、関連する図を描いたりするスペースとして活用できます。

索引(インデックス) ノートの最初のページに、講義日とテーマ、ページ番号を記した索引を作っておくと、目的のページにすぐに飛べます。

ページ番号 全てのページに番号を振っておくことは、索引を作る上での基本です。

これらの小さな工夫の積み重ねが、後々の学習効率を大きく向上させます。

大学のノートの取り方でよくある質問

何を使うのが最適?

結論、あなたの学習スタイルと科目の特性によります。紙のノート、iPad、パソコンのどれか一つが絶対的に優れているわけではなく、それぞれに長所と短所があるためです。自分にとって最もストレスなく、かつ効率的に学習できるツールを選ぶことが最適解です。

例えば、ノートのサイズは、持ち運びやすさを重視するならB5、たくさんの情報を書き込みたいならA4が適しています。端末については、手書きの自由度とデジタル管理を両立したいならiPad、タイピング速度を活かしたいならパソコンが良いでしょう。アプリも、多機能な「GoodNotes」やシンプルな「メモ帳」など様々です。まずは色々試してみて、自分が「これなら続けられそう」と感じる組み合わせを見つけることが大切です。

ノートを取らないのはアリ?

条件付きで「アリ」です。ただし、それは「何もしない」という意味ではありません。ノートを能動的に取る代わりに、配布資料を最大限に活用し、最小限の記録で学習効果を出すという代替手段を実践する場合に限られます。

例えば、教授が詳細なレジュメやスライドを配布してくれる講義では、それを「メインノート」と位置づけます。講義中は、その資料に直接、教授の口頭での補足説明や自分の疑問点だけを書き込んでいきます。重要なのは、ただ資料を眺めるのではなく、マーカーで強調したり、余白に要約を書き込んだりして、資料を「自分のもの」にしていく作業です。この方法なら、ノートをゼロから作る手間を省き、聴くことと考えることに集中できます。

書くのが遅い/追いつけない時の対処

講義で話される内容に書くスピードが追いつけない、という悩みは多くの学生が抱えています。この問題への対処法は一つではありません。複数の方法を組み合わせることで、自分に合った解決策を見つけることができます。

具体的な対処法は以下の通りです。

録音ツールの活用 教授の許可を得た上で、「Notta」などの録音・文字起こしアプリを使い、音声で記録を補助します。後から聞き返せる安心感が、講義への集中力を高めます。

座席の工夫 できるだけ前方の、教授の声がよく聞こえ、板書が見やすい席に座ることで、情報を捉えやすくなります。

共同編集 友人と協力し、Googleドキュメントなどでリアルタイムに共同でノートを作成します。自分が聞き逃した部分を友人が補ってくれるなど、協力体制を築けます。

記号や略語の活用 自分だけの略語(例:「なぜなら」→「∵」)を決めておき、書く時間を短縮します。

これらの方法を試し、メモが追いつかないというストレスを軽減しましょう。

まとめ—自分に合う型を選んで回す

この記事では、大学の成績向上につながるノートの取り方について、具体的なステップからツール活用、学部別の方法まで幅広く解説しました。重要なのは、紹介した手法の中から自分に合う「型」を見つけ出し、それを継続して実践し、改善していくことです。

完璧なノート術を最初から目指す必要はありません。「要点抽出→構造化→復習」という基本サイクルを意識しながら、まずは一つの方法を試してみましょう。ノートはあなたの思考を整理し、学びを深めるための強力なパートナーです。自分だけの最高のノートを作り上げ、充実した大学生活を送ってください。

効率的にノートを取りたい方には、自動文字起こしサービス「Notta」を活用するのがおすすめです。Nottaは音声を自動でテキスト化してくれるため、手でノートを取る必要がありません。さらにタグ付け機能により、リアルタイムで復習しやすいノートが完成します。誰でも無料で使えますので、公式ホームページから試してみてください。

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン