【完全ガイド】カスタマージャーニーマップとは?作り方からメリット、成功事例まで徹底解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

カスタマージャーニー分析市場規模は、2024年の45.3億米ドルから2032年までに99.5億米ドルに成長が予測されており、年平均成長率(CAGR)が10.4%もあります。カスタマージャーニー分析によって顧客のニーズや顧客満足度スコアなど顧客行動に関するデータの需要は高まっています。

しかし、カスタマージャーニー分析を導入するためには、カスタマージャーニーマップの理解が必要です。そこで今回は、カスタマージャーニーマップについてや作成の手順とポイント、活用メリット、実践的な活用法について解説します。

今後マーケティング戦略を見直したい方や、顧客体験を改善したいとかんがえている方にとって、実践的で役立つ内容です。顧客理解を深め、成果につなげるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

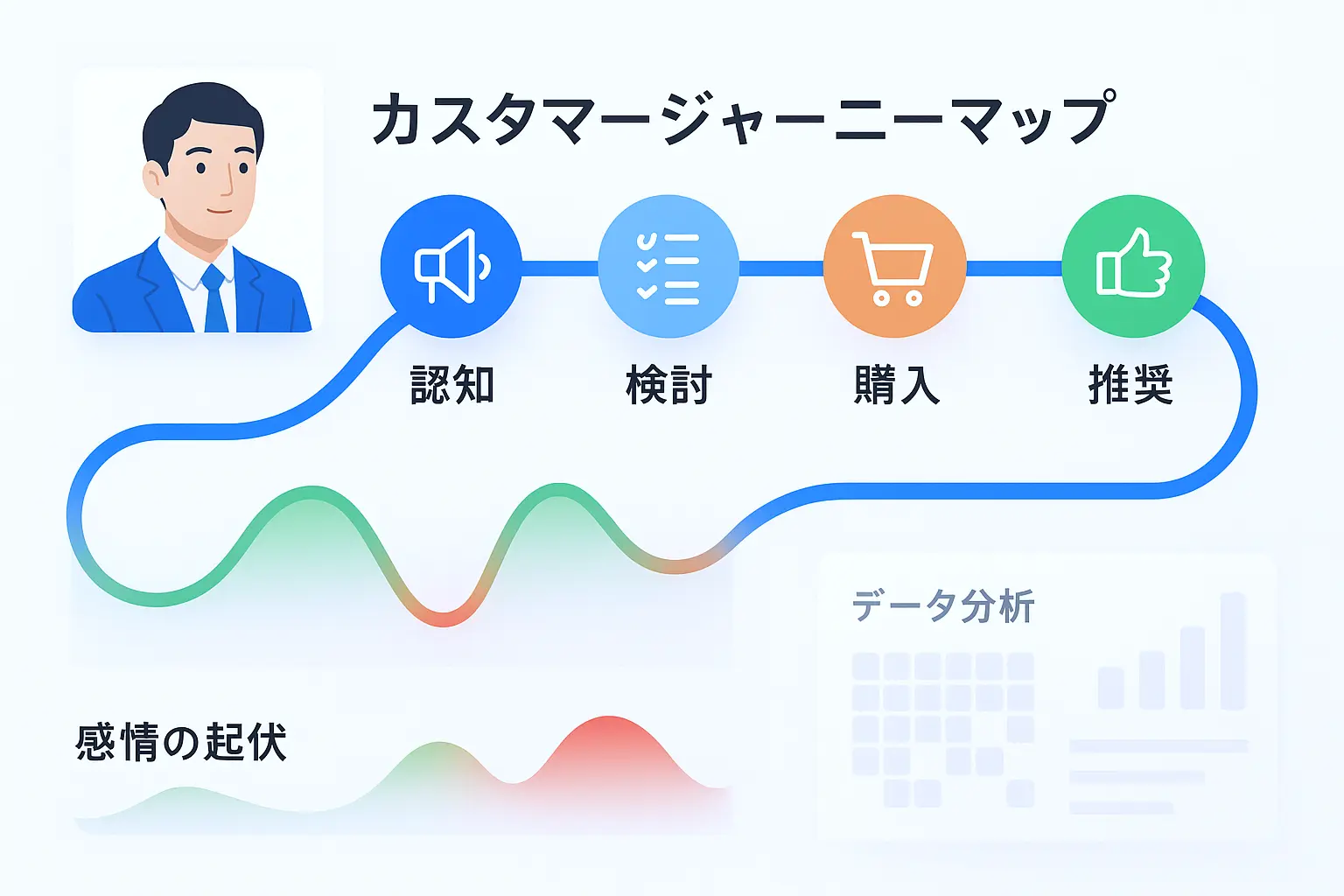

カスタマージャーニーマップとは

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスに出会い、興味を持ち、購入・継続に至るまでの一連の行動や心理を時系列で可視化したものです。地図のような設計図により、企業は「顧客が何を考え、どう動いているのか」を具体的に理解できます。

たとえば、広告を見てサイトを訪れたが購入に至らない場合、理由を検討する起点にもなります。ジャーニーマップを使うと、社内のチームが共通の認識を持てるため、マーケティングや営業、開発など部門横断での戦略立案がしやすくなるのが利点です。

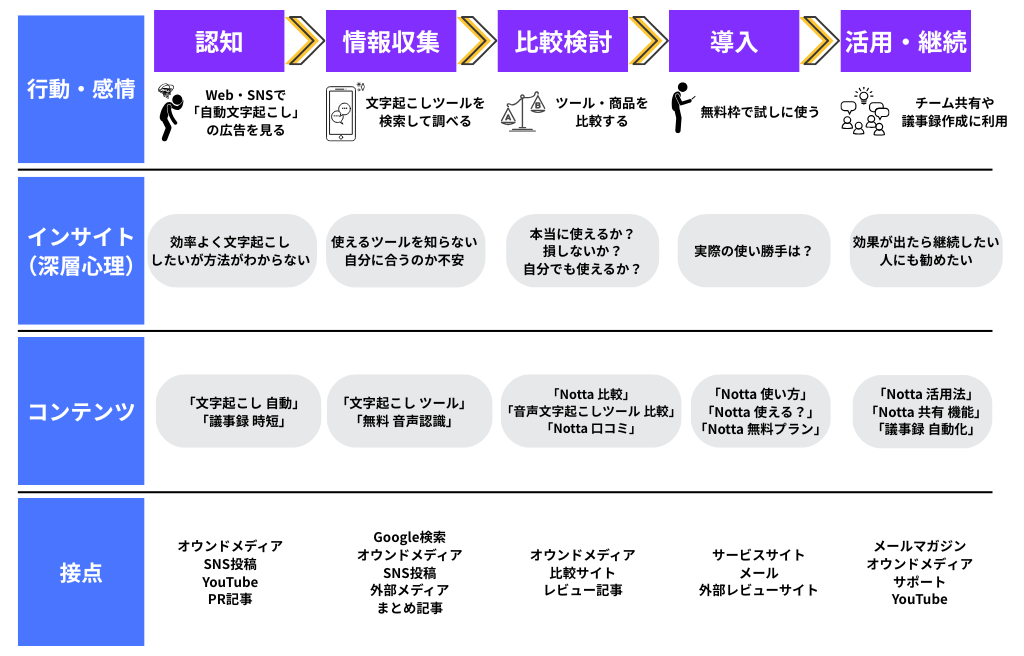

例として以下のようにNottaの文字起こしツールのカスタマージャーニーマップを考えてみます。

認知:WebやSNSで文字起こしツールを知る

興味:Notta文字起こしツールの導入事例を調べる

比較検討:競合製品と比較し、口コミも調査する

導入:Nottaのトライアルを経て本契約する

継続:チーム共有や導入サポートを受けて継続利用する

上記のように、顧客が通る思考や接点を時系列に並べて把握すると、マーケティング施策や顧客体験の最適化が可能です。

顧客の深層心理と行動パターンを理解する

カスタマージャーニーを設計する上で重要なのは、背景にある「顧客がなぜその行動を取ったのか」を深く理解することです。表面的なデータだけでは、顧客の本音や行動の背景までは読み取れません。

たとえば、サービスを試した後に音沙汰がないユーザーは「価格に不安を感じている」「他社と比較検討中」などの心理を持っている可能性があります。顧客の内面を把握するには、アンケートやインタビュー、SNSの投稿分析、顧客サポート履歴など多角的な情報収集が不可欠です。

以下では、マーケティングの歴史の中で提唱されてきた主要な購買行動プロセスモデルを体系的に整理し、それぞれの特徴と現代における意義を解説しています。

| モデル名 | 各ステージ | 提唱された時代背景 | 主な特徴 | 適用シーン |

| AIDA | 注意→興味→欲求→行動 | マスメディア黎明期 | 広告の心理的効果をモデル化。最も基本的。 | テレビCM、新聞広告など、プッシュ型広告の効果分析。 |

| AIDMA | 注意→興味→欲求→記憶→行動 | マスメディア成熟期 | 欲求から購買までのタイムラグを「記憶」で説明。 | 自動車、家電など、検討期間が比較的長い商品のマス広告戦略。 |

| AISAS | 注意→興味→検索→行動→共有 | インターネット普及期 | 顧客の能動的な「検索」と「共有」行動を導入。 | Webマーケティング全般。特に検索エンジンと口コミが重要な商材。 |

| 5A | 認知→訴求→調査→行動→推奨 | SNS・接続性の時代 | 非線形なプロセス。他者影響を重視し、「推奨」を最終ゴールとする。 | 現代のあらゆるマーケティング。特にブランドコミュニティやファン育成が重要。 |

上記のモデルは互いに排他的なものではなく、時代背景や顧客の状況に応じて使い分けるべき分析のレンズとなります。

カスタマージャーニーマップの作成メリットと活用方法

Webサイト改善への活用

カスタマージャーニーマップは、Webサイト改善にも威力を発揮します。ユーザーがサイト内で辿る経路と心理を可視化すると、ナビゲーションやコンテンツ配置の改善点を見つけられます。

たとえば、ECサイトではユーザーが商品を探しやすいようにカテゴリや検索機能を最適化し、欲しい商品に素早く辿り着けます。また、購入プロセス上の課題(離脱ポイント)の特定も可能です。

予約フォームや決済ページで多く離脱が起きていれば、入力項目の簡素化や案内の改善といった対策を講じられます。ジャーニーを共有すると、チーム全体がユーザー目線を持つようになり、サイトの継続的な改善サイクルを回せます。

広告戦略への活用

カスタマージャーニーを踏まえると、広告配信も無駄のない戦略が立てられます。顧客が「認知→興味→検討→購入」という段階を進む中で、各段階に合ったメッセージや媒体の選択が可能です。

たとえば、認知段階では興味を惹く内容のディスプレイ広告やSNS投稿を用意し、検討段階では比較資料の提供やリマーケティング広告で後押しするといった施策が考えられます。

顧客の行動を可視化すれば、効果の薄いチャネルへの過剰投資を避け、的確なキーワード選定やランディングページの最適化など的確な広告運用が可能です。その結果、広告費用対効果の向上やコンバージョン率アップが期待できます。

商品開発への活用

カスタマージャーニーマップは商品開発の分野でも活用されています。顧客が購入に至るまで感じる不満や要望を洗い出すと、新商品のヒントを得られるためです。

たとえば、顧客が使用中に抱える「○○があればもっと便利」という声がジャーニー上で明らかになれば、ニーズを満たす新機能やサービスを開発できます。実際、製品企画の初期段階でジャーニーを作成し、仮説と検証を繰り返すことで事業アイデアを磨き上げる企業もあります。

また、既存商品の改善にも効果的です。ジャーニーから得た顧客視点の洞察により、操作性やサービス内容の改善につながる改良点が見つかります。顧客ニーズに即した商品開発が可能となり、競争力のある魅力的な商品づくりに役立ちます。

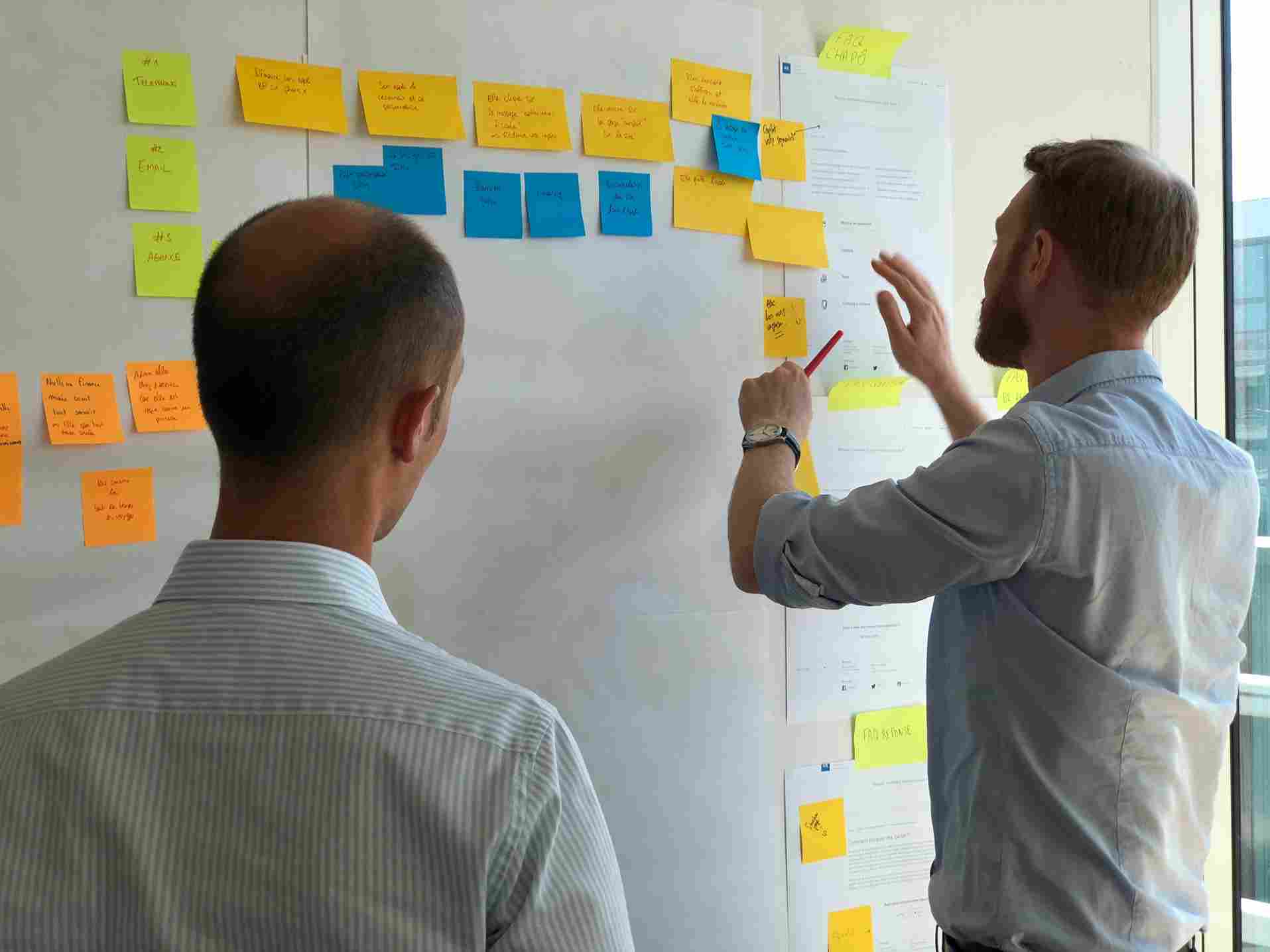

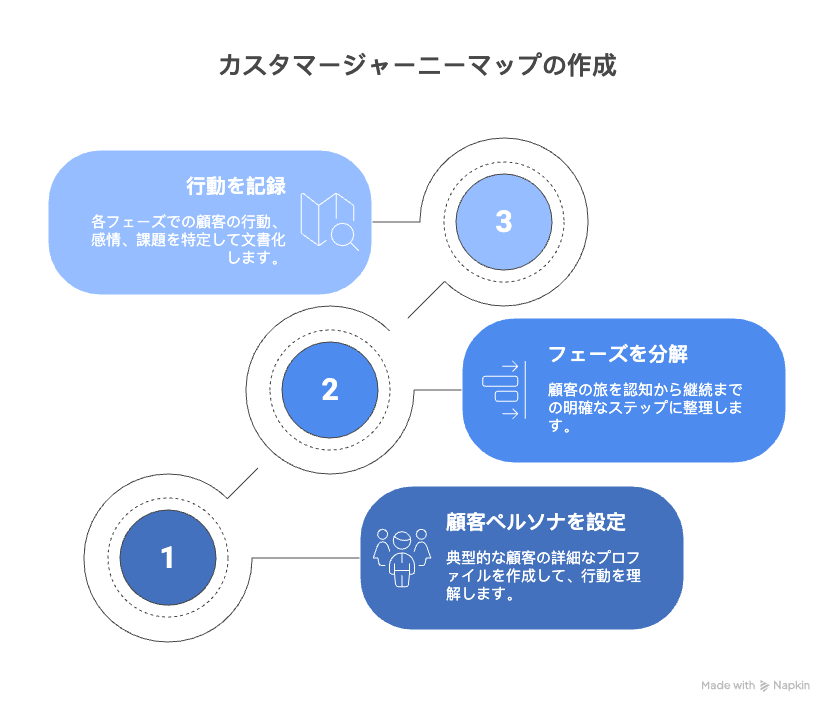

カスタマージャーニーマップの作り方

一般的なカスタマージャーニーマップは、以下の3ステップで作成します。

顧客のペルソナ(人物像)を設定

まず、商品やサービスを利用する典型的な顧客像を明確にします。年齢・性別・職業・ライフスタイル・課題・価値観などを具体的に描くことで、実際の行動や心理を想定しやすくなります。

認知から購入までのフェーズを分解

顧客が認知→興味→比較→購入→継続と進む過程を時系列で整理します。各フェーズに名前をつけることで、全体像とステップごとの動きを視覚的に把握できます。

行動・接点・感情・課題を記載

各フェーズでの顧客の行動(例:検索、口コミ閲覧)や接点(例:広告、SNS投稿)を洗い出し、それぞれに対する感情や困りごともマップに記載します。顧客視点の理解が深まり、課題発見につながります。

BtoBとBtoCにおけるカスタマージャーニーの特性と戦略

BtoBとBtoCでは、カスタマージャーニーの構造と最適な戦略が異なります。BtoBでは購入までのプロセスが長く、意思決定に複数人が関与するため、段階ごとの情報提供や信頼構築が重視されます。

たとえば「認知」では業界メディア、「検討」では詳細な導入事例、「購入」ではROIの提示が効果的です。一方、BtoCは個人の感情が購買行動に影響するため、短期的な関心を引くコンテンツやSNSでの共感が重要です。

つまり、BtoBは論理と信頼、BtoCは感情と直感を考慮することが必要です。また、どちらにおいても、顧客の心理を軸に設計する必要があります。

戦略的カスタマージャーニーの最適化と実践

カスタマージャーニーは作成しただけでは効果を発揮しません。重要なのは、分析と改善を繰り返して最適化していくことです。まずはGoogleアナリティクスやCRMデータを用いて、どのフェーズで離脱や滞留が多いかを特定します。

たとえば、検討段階でのCVRが低い場合は、導入事例や比較表などのコンテンツを補強する施策が有効です。次に、各フェーズに訴求内容や接点を最適化した「シナリオ設計」をおこない、広告やWebサイトで実装します。PDCAを回すと、ジャーニー全体が洗練され、より強固な顧客体験が提供できます。

フレームワーク:カスタマージャーニーにおける購買行動プロセス

カスタマージャーニーを構築・理解する際に便利なのが、購買行動フレームワークの活用です。代表的なのが「AIDMA」で、特にBtoC商品に適しています。また「AISAS」は、情報収集やSNSシェアが活発な現代の購買行動を反映しています。「DECAX(発見→共感→確認→行動→体験)」は、コンテンツマーケティング向けに進化したモデルです。

近年では、フィリップ・コトラーによって提唱された、現代の購買行動プロセスを表すフレームワークもあります。

AIDMA:認知→興味→欲求→記憶→行動

AISAS:認知→興味→検索→行動→共有

DECAX:発見→共感→確認→行動→体験

5Aモデル:認知→訴求→調査→行動→推奨

上記のフレームを活用すると、各段階で「顧客が何を求め、どんな行動を取るか」を具体的に想定でき、戦略立案がスムーズになります。ただし現代の顧客行動は必ずしも直線的ではないため、モデルはあくまで指針とし、実際の顧客データに合わせて柔軟にジャーニーを設計することが大切です。

テクノロジーを活用したカスタマージャーニー管理

効果的にカスタマージャーニーを管理・運用するにはテクノロジーの活用が欠かせません。まず、顧客データの統合と分析が重要です。さまざまな接点(店舗、Web、アプリ、SNSなど)から得られるデータを一元化し、一人ひとりの顧客の全体像を把握します。そのために顧客データプラットフォーム(CDP)やCRMが活用されます。

また、マーケティングオートメーション(MA)ツールを使えば、顧客の行動に応じてメールやプッシュ通知など最適なチャネルで自動的にメッセージを届けられます。さらにAIによる高度な分析により、次に提供すべきコンテンツを予測したり、優良顧客をセグメントして重点的にアプローチすることも可能です。

ツールやデータを駆使すると、カスタマージャーニー上の顧客体験をきめ細かに最適化し、顧客満足度やLTVの向上につなげられます。

カスタマージャーニーマップの事例

オイシックスの事例

オイシックスでは、サイト上で提案される食材セットへの不満が解約につながっていたため、購買までのジャーニーを再設計し、締切前に段階的なリマインド通知をおこないました。その結果、注文内容を変更し忘れるユーザーを63%削減し、解約リスクを大幅に低減しています。

株式会社パモウナの事例

Webサイトのリニューアルプロジェクトにおいて、徹底したユーザー調査(インタビューや店舗観察)を実施し、その知見から現状(AsIs)と理想(ToBe)のカスタマージャーニーマップを作成。顧客の購買プロセス上の課題を可視化し、サイト戦略・設計に反映しました。

ユーザー視点で課題を洗い出すことで、サイト構造やコンテンツの改善点を明確化しています。Webサイトからのカタログ請求件数(コンバージョン数)がリニューアル後に約2倍(199%)に増加し、大幅な成果につながりました。効果的なカスタマージャーニーマップの活用が成果の鍵となったと報告されています。

パナソニック コネクト株式会社

自社プロダクト(映像制作向け「KAIROSクラウドサービス」)のマーケティングをプロダクトアウト志向からマーケットイン志向へ転換する改革の中で、ユーザー中心設計(UXデザイン)手法を導入。ニジボックス社の支援によりユーザーインタビュー調査を実施し、ターゲットユーザー像の設定後にカスタマージャーニーを策定しました。

ユーザーとサービスとの各タッチポイントを洗い出し、現状のユースケースを整理したうえで理想的なユーザー体験をマップ化しています。カスタマージャーニーマップの策定により、ユーザー視点での情報整理とサイトUI設計が可能となり、顧客の体験を踏まえたWebサイト構築を実現しました。

プロジェクトを通じて社内にUX思考を根付かせ、中長期的な売上創出につながるマーケティング施策の土台が整備されたとされています。

まとめ

カスタマージャーニーマップとは、顧客が商品やサービスに出会ってから購入・継続に至るまでの行動や心理を時系列で可視化した図です。そのため、企業は顧客の深層心理や行動パターンを理解し、Webサイトの改善、広告戦略の最適化、商品開発などに役立てられます。

また、AIDMAやAISASなどの購買行動フレームを活用すると、各段階に合った施策を設計可能です。テクノロジーを用いたデータ分析や自動化により、顧客体験の最適化もできます。実際の企業事例では、ジャーニーマップの活用によりCVR向上や解約率の削減など具体的な成果も生まれています。

Nottaが選ばれる理由は?

①簡単かつ迅速。最大5時間の音声を数分で文字に変換できます。

②高音質な音声の書き起こし精度は98.86%に達しています。

③国内唯一のZoom/Google Meet/Teams連携で、 社内会議、オンライン授業を文字起こしできます。