業務の属人化とは?定義・デメリット・解消ステップを徹底解説

�業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

「この仕事は、担当のAさんしか分からない」「Aさんが急に休むと、業務が完全に止まってしまう」。あなたの職場では、このような事態に心当たりはないでしょうか。その問題は「業務の属人化」が原因かもしれません。

業務の属人化とは、特定の個人に仕事のノウハウや進め方が集中してしまう状態で、多くの組織が抱える課題です。当記事では、業務の属人化がもたらすデメリットや発生する原因を詳しく解説します。

さらに具体的な5つの解消ステップや役立つITツール、属人化をあえて強みに変える方法まで網羅的に紹介します。この記事を読めば、自社の状況を客観的に把握し、属人化を解消するための具体的な第一歩を踏み出せるようになります。

業務の属人化とは

基本的な意味

業務の属人化とは、特定の社員だけが仕事のやり方や内容を理解している状態を指します。組織として業務を遂行しているにもかかわらず、個人の知識や経験に頼りきっている状態は望ましくありません。その人が休暇や退職で不在になると、途端に業務が停滞してしまう問題があるためです。

例えば、月次報告書の作成手順を経理のAさんしか知らないケースを考えてみましょう。もしAさんが急に休めば、報告書の作成は完全に止まってしまいます。仕事が人に紐づいてしまい、代わりの人がいない状態が属人化の基本的な意味です。

スペシャリストとの関係

スペシャリストと属人化は、しばしば混同されますが本質的に異なります。両者の大きな違いは、知識やスキルを組織のために共有する意思があるかどうかです。スペシャリストは、自身の持つ高度な専門性を組織全体の力に変えようと努めます。

スペシャリストは、自身の技術をマニュアルにまとめたり社内で勉強会を開いたりして、知識の共有を図ります。一方、属人化は、知識が個人の中に留まり共有されない状態を指します。専門性の高い業務であっても、その知識が組織に還元されるかどうかが、スペシャリストと属人化を分ける重要なポイントになります。

暗黙知・ブラックボックス化との関係

業務の属人化は、暗黙知とブラックボックス化と深く関わっています。暗黙知とは、言葉で説明しにくい個人の経験や勘にもとづく知識のことです。この暗黙知が共有されないままでいると、業務のプロセスが他の人から見えなくなり、ブラックボックス化を引き起こします。

長年の経験で培った顧客対応のコツや、ベテラン職人だけが持つ作業の「感覚」などが暗黙知の一例です。これらが文書化されず

その人しか実践できない状態になると、業務がブラックボックス化してしまいます。属人化は、こうした暗黙知が共有されずに放置されることで深刻化する問題といえるでしょう。

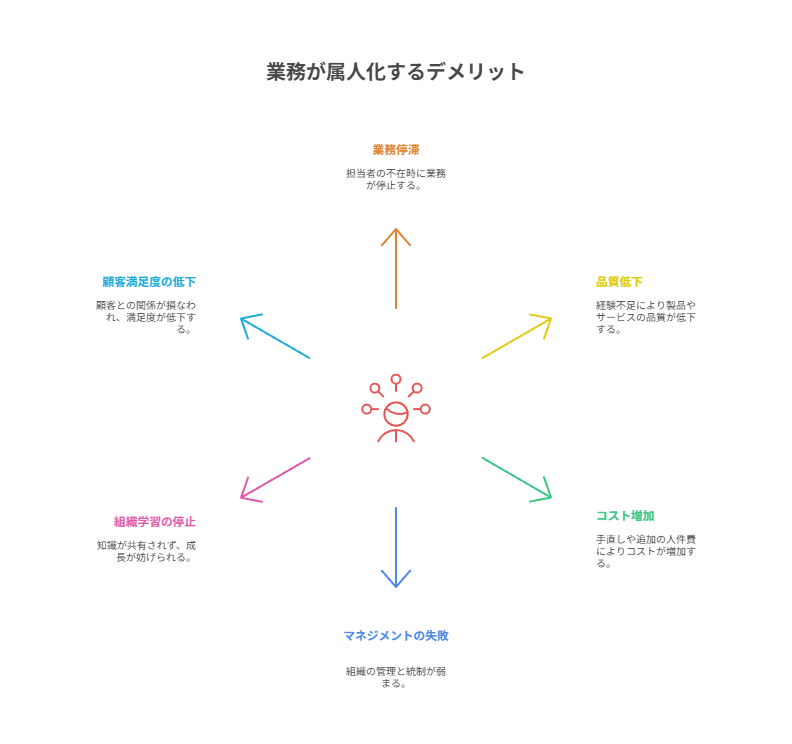

業務が属人化するデメリット

業務停滞・品質低下・コスト増の連鎖

属人化は

業務の停滞

品質の低下

コストの増加

といった、負の連鎖を生み出します。担当者一人に業務が依存していると、その人が不在の際に仕事が完全に止まってしまうからです。

急いで代わりの人が対応しようとしても、知識や経験が足りず製品やサービスの品質が落ちてしまう可能性があります。

例えば特定の担当者しか作成できない見積書があった場合、その人が休むと見積もりの提出が遅れます。他の人が無理に作れば、内容に誤りが生じ手直しに余計な人件費や時間がかかる事態にもなりかねません。

マネジメント・ガバナンスが機能しない危険性

業務が属人化すると、組織としての適切な管理や統制が効かなくなる危険性があります。上司や関連部署の人が、業務の具体的な進め方や内容を把握できなくなるためです。

例えば、ある営業担当者が自分だけのやり方で顧客と交渉しているとしましょう。会社が定めた価格ルールや取引条件が守られているか、誰も確認できません。

万が一、不適切な取引が行われていても発見が遅れ、大きな問題に発展する可能性があります。

ノウハウが蓄積されず組織学習が止まる

属人化が起こると、業務を通じて得られた貴重な知識や経験が、組織の財産になりません。成功体験や失敗から得た教訓が、担当者個人の中だけに留まってしまうからです。

これでは、組織全体として学び、成長していく機会を失ってしまいます。例えば、あるエンジニアが画期的な改善手法を編み出したとします。その手法が他のメンバーに共有されなければ、チーム全体の生産性は向上しません。

個人の頑張りが組織の力に変わらないため、成長が頭打ちになってしまうのです。

退職・異動時の混乱と顧客満足度低下

担当者の退職や異動が、業務の混乱と顧客満足度の低下に直接つながります。業務内容はもちろん、顧客との信頼関係といった目に見えない情報も引き継ぐことが難しくなるからです。後任者は、ゼロから情報を集め直さなければなりません。

長年お付き合いのある顧客を担当していた社員が、急に退職した場面を想像してください。顧客の細かい好みや過去のやり取りが十分に伝わらず、後任者の対応が不十分になる恐れがあります。

その結果、顧客は不満を感じ、最悪の場合は取引がなくなってしまうかもしれません。

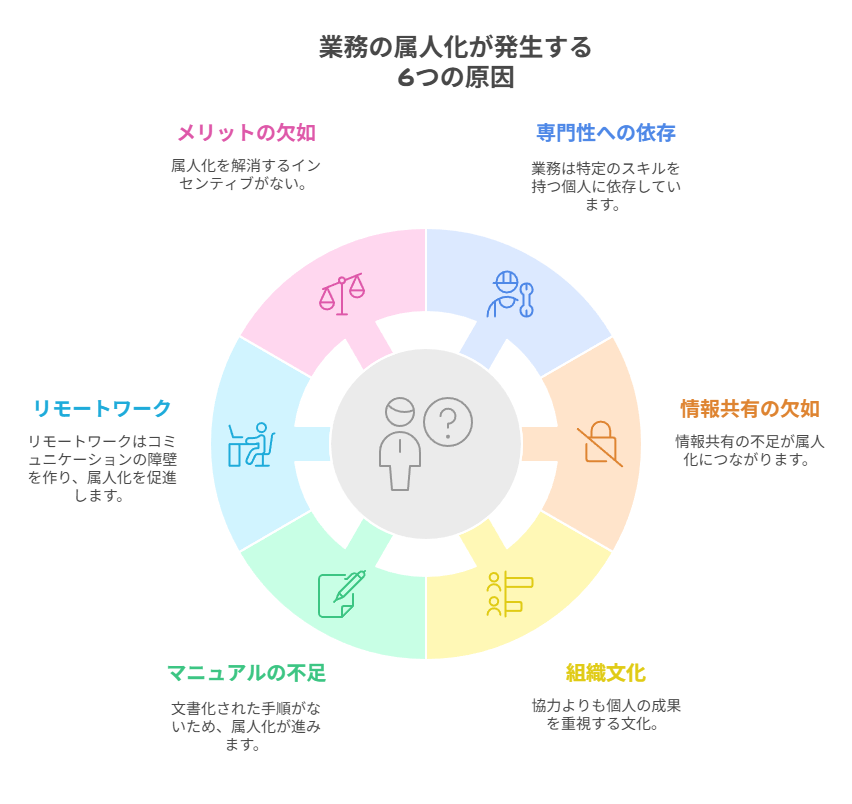

業務の属人化が発生する6つの原因

専門性や資格に依存している

業務の属人化は、高度な専門知識や特定の資格が必要な仕事で発生しやすくなります。特定のスキルを持つ人でなければ、その業務を担当することができないからです。こうした状況は、組織にとってリスクにもなり得ます。

具体的な例として、システム開発において、特殊なプログラミング言語を扱える技術者が社内に一人しかいない場合を考えます。その技術者がいなければ、システムの改修やトラブル対応ができません。

業務を他の人に任せたくても、代わりがいないため、結果的に属人化が進んでしまうのです。

情報共有ができない

情報共有ができない環境は、属人化を生む大きな原因の一つです。特に、日常業務の量が多すぎると、社員は目の前の仕事をこなすことで手一杯になります。

その結果、自分の持っている知識や情報を他の人に伝える時間的な余裕がなくなってしまうのです。例えば、担当者が毎日多くの問い合わせ対応に追われているとします。

業務マニュアルを作成したり、後輩に丁寧に教えたりする時間が確保できません。その結果、業務のノウハウがその担当者個人に集中し、意図せず属人化が進んでしまいます。

組織文化

情報共有を軽視したり、個人の成果を過度に重視したりする組織文化も、属人化の原因となります。チームでの協力よりも個人の能力が評価される環境では、社員は自分の知識や技術を積極的に共有しようとしなくなるからです。

むしろ、情報を独占することが自分の価値を高める手段だと考えるかもしれません。「あの仕事はAさんにしかできない」という状況が評価されるような職場を想像してください。

そうした環境では、社員は互いに協力するよりも、自分の専門領域を守ろうとする意識が強くなり、組織的な情報共有が進まなくなります。

マニュアル不足

業務の手順やルールを定めたマニュアルが不足していると、属人化が起こりやすくなります。仕事の進め方が文書化されていないため、担当者の記憶や経験だけが頼りになるからです。

新しく担当になった人は、何から手をつけてよいかわかりません。結局、特定の人にやり方を聞きながら仕事を進めることになります。

例えば、社内システムの申請手順に関するマニュアルが存在しない場合を考えてみましょう。担当者は過去の経験を頼りに作業するため、その人以外は誰も正確な手順を知らないという状況が生まれてしまいます。

リモートワークの普及

リモートワークの普及も、業務の属人化を招く一因となることがあります。オフィス勤務と比べて、社員一人ひとりの業務実態が見えにくくなるためです。周りの人がどのような仕事をしているのか、どんな課題を抱えているのかを把握しにくくなります。

オフィスにいれば気軽にできた「ちょっとした相談」や雑談の中から、業務のヒントを得る機会が減ります。それぞれの社員が孤立して仕事を進める時間が長くなることで、業務知識が個人に偏り、意図せず属人化が進んでしまう可能性があるのです。

属人化解消にメリットがない

社員自身が、属人化を解消することにメリットを感じていない場合もあります。自分の専門知識やスキルを他の人に共有すると、社内での自分の価値が下がってしまうのではないかと考えるからです。

特に、その専門性によって高い評価を得ている場合に、このような心理が働きやすくなります。例えば「この仕事は自分にしかできない」という状況が、安定した地位や待遇につながっていると感じている社員がいるとします。

その社員にとって、業務を標準化して誰でもできるようにすることは、自らの存在意義を脅かす行為に思えてしまうかもしれません。

属人化をメリットに変える方法

高度専門性を武器にした付加価値向上

属人化を、高度な専門性を活かした付加価値の向上につなげることができます。誰にでもできる仕事ではなく、特定の人だからこそ生み出せる価値を追求する方法です。これは、業務の標準化とは逆の発想といえるでしょう。

具体的には、伝統工芸の職人が持つ唯一無二の技術や、特定の分野を長年研究してきた開発者の深い知見などが挙げられます。こうした専門性は、模倣が難しく、高い競争力の源泉となります。

組織としてその専門性を正しく評価し、守り育てることで、他社にはないサービスや製品を生み出すことが可能になるのです。

特定業界・職種で属人化が評価される理由

すべての業務で属人化をなくすべき、というわけではありません。業界や職種によっては、むしろ属人性が評価されることがあります。個人の持つ独自のスキルや感性が、そのまま提供価値に直結するためです。

具体例を挙げると、

デザイナー

コンサルタント

医師

といった職業です。これらの仕事では、顧客は標準的なサービスではなく、その人ならではの提案や技術を求めています。

マニュアル化された対応では、顧客の満足を得ることは難しいでしょう。しかし個人の能力が価値の中心となる分野では、属人性は強みとして積極的に活かすべき対象となります。

社員エンゲージメント向上への活用例

業務の属人化を、社員のエンゲージメント向上に結びつけることも可能です。エンゲージメントとは、社員が仕事に対して感じる「熱意」や「貢献意欲」を指します。自分が組織の中で唯一無二の存在であり、重要な役割を担っているという実感は、仕事への誇りやモチベーションを高めます。

具体例としては、ある業務領域を特定の社員に任せ、「第一人者」として育成するアプローチがあります。その社員は、責任感とやりがいを感じ、主体的に業務改善やスキルアップに取り組むようになるでしょう。

ただし、知識を独占するのではなく、後進の育成にも責任を持つ仕組みを整えることが重要です。

属人化してはいけない業務・してもよい業務

バックオフィス業務

経理

人事

総務

のようなバックオフィス業務は、属人化を徹底して避けるべき領域です。これらの業務は、会社の運営を支える土台であり、正確性と継続性が強く求められるからです。

担当者が変わるたびに手順が変わったり、処理が滞ったりする事態は、組織全体に混乱を招きます。例えば請求書の発行や給与計算といった業務の進め方が担当者によって異なると、ミスが発生しやすくなります。

誰が担当しても同じ品質で、かつ効率的に業務を遂行できるよう、マニュアルの整備や業務プロセスの標準化を最優先で進めるべきです。

顧客対応業務

顧客対応業務、特に継続性とスピードが求められるものは、属人化のリスクが高いといえます。顧客からの問い合わせやトラブル対応において、担当者によって対応が異なったり、時間がかかったりすると、顧客の不満に直結するからです。

具体的な例として、ある顧客からの問い合わせ履歴が特定の担当者しか知らず、その人が不在のため対応が遅れるケースを考えます。顧客は「また一から説明しなければならないのか」と感じ、満足度が大きく低下してしまうでしょう。

顧客情報をチーム全体で共有し、誰でも迅速かつ均一な対応ができる体制を整えることが不可欠です。

リスクが高い業務

重大な事故や情報漏洩につながるような、リスクの高い業務も属人化させてはいけません。業務プロセスが特定の個人にしか分からなくなると、第三者によるチェック機能が働かなくなるからです。その結果、ミスや不正行為が見過ごされ、深刻な問題に発展する危険性があります。

具体的には、個人情報を大量に扱う業務や、工場の安全管理に関わる業務などが該当します。作業手順を明確に文書化し、複数の担当者で確認する体制を整えることが必須です。

万が一の事態を防ぐためにも、業務の透明性を確保しなくてはなりません。

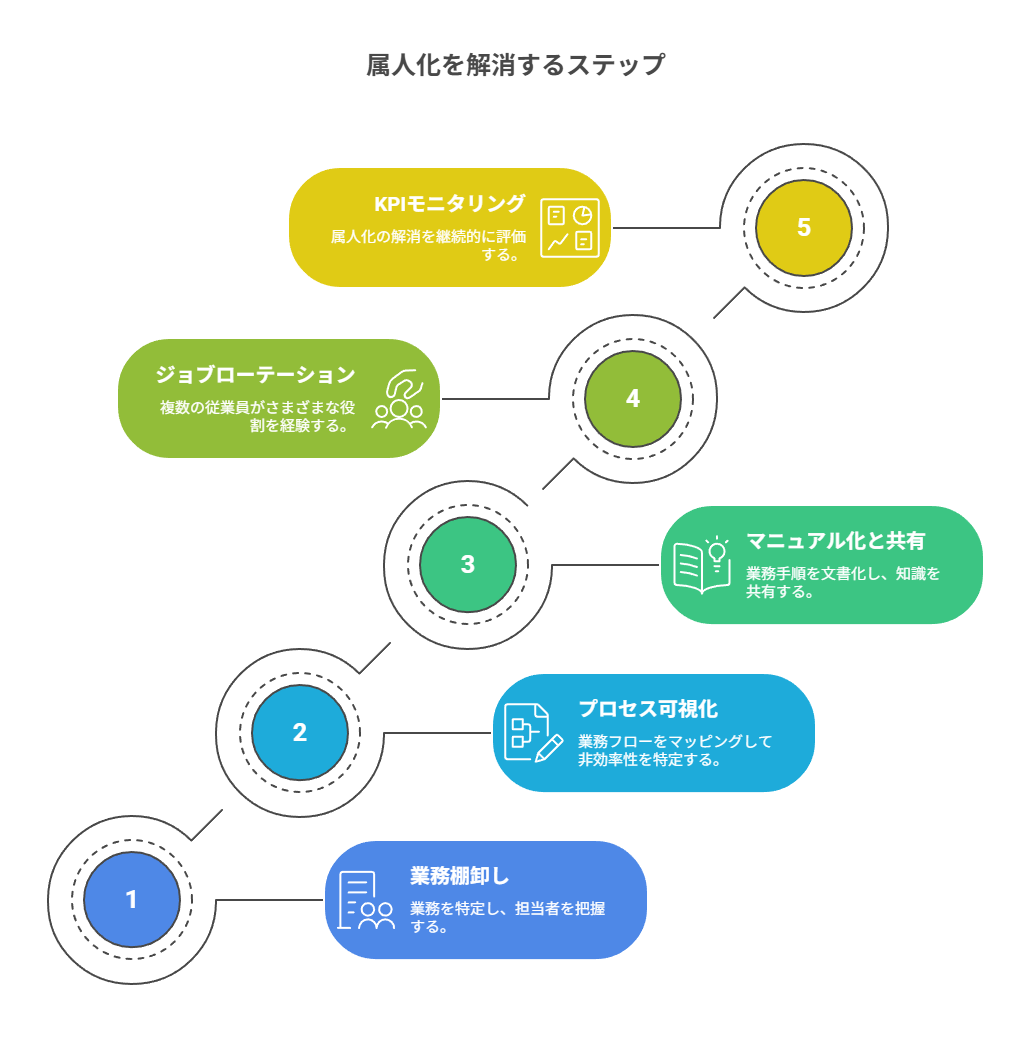

業務の属人化を解消・防止する5ステップ

1.業務棚卸しと実態調査

属人化解消の第一歩は、社内の業務をすべて洗い出し、その実態を調査することです。どの部署で、どのような業務があり、誰が主に担当しているのかを正確に把握します。このプロセスを通じて、「この業務はAさんしかできない」といった属人化している業務が明らかになるでしょう。

各部署の担当者にヒアリングを行ったり、業務日報を分析したりする方法があります。現状を客観的に知ることで、どの業務から優先的に対策を講じるべきか、具体的な計画を立てられるようになります。

2.プロセス可視化・業務フロー作成

次に、属人化している業務のプロセスを可視化します。担当者の頭の中にしかない仕事の流れを、誰の目にも見える形にすることが目的です。

具体的には、業務の開始から終了までの一連の流れを「業務フロー図」として描き出します。

いつ

誰が

何を使って

どのような作業を行うのか

を時系列で整理するのです。「請求書発行業務」であれば、受注データの確認から始まり、請求書の作成、上長の承認、顧客への送付といった各ステップを明確にします。

業務の流れが可視化されることで、改善すべき点や非効率な部分を発見しやすくなります。

3.マニュアル化とナレッジ共有

業務フローが完成したら、次はその内容をさらに具体的にしてマニュアルを作成します。マニュアルには、作業の手順だけでなく、

判断基準

注意点

過去のトラブル事例

なども含めることが重要です。これにより、担当者以外の人でも、同じ品質で業務を遂行できるようになります。

作成したマニュアルや関連資料は、社内サーバーや情報共有ツールなど、誰もがいつでもアクセスできる場所に保管しましょう。

知識を個人で抱え込ませず、組織全体の財産として共有する「ナレッジ共有」の文化を育てていくことが、属人化の根本的な解決につながります。

4.定期的なジョブローテーション

定期的なジョブローテーション、つまり人事異動も属人化の防止に有効な手段です。一人の社員が長期間同じ業務を担当し続けると、どうしても知識や権限がその人に集中しがちになります。

そこで、計画的に担当業務を変更することで、複数の社員が様々な業務を経験する機会を作るのです。これにより、一人しかできない業務が減り、お互いにサポートしあえる体制が生まれます。

また、社員は新しい業務を通じてスキルアップできるため、教育的な側面からもメリットがあります。組織全体の対応力を高めるために、計画的な人材の配置転換を検討しましょう。

5.KPI設定と継続的モニタリング

属人化の解消は一度行えば終わりではなく、継続的な取り組みが不可欠です。そのために、取り組みの成果を測る指標(KPI)を設定し、定期的に状況を確認(モニタリング)する仕組みを導入します。

例えば、「特定業務を複数担当できる社員の割合」や「マニュアルの更新頻度」などをKPIとして設定します。そして、これらの数値を定期的にチェックし、目標が達成できているかを評価するのです。

計画通りに進んでいない場合は、その原因を分析し、改善策を講じます。このようなサイクルを回し続けることで、属人化しにくい組織体質を維持していくことができます。

属人化解消に役立つITツール&外部サービス

ワークフロー/BPMツール

ワークフローツールやBPMツールは、業務の属人化解消に大きく貢献します。これらのツールは、申請から承認までの一連の業務の流れを電子化し、あらかじめ設定したルール通りに処理を進めることができます。

「誰が、いつ、何をすべきか」が明確になり、担当者の個人的な判断に頼ることがなくなります。例えば経費精算の申請プロセスをツールでシステム化すれば、誰が申請しても同じルートで承認が進みます。

担当者が不在でも業務が滞ることがなくなり、業務の標準化と効率化を同時に実現できるのです。

ドキュメント&ナレッジ管理ツール

知識の共有を促進し属人化を防ぐには、ツールの活用が効果的です。特に、会議などの口頭でのやり取りを記録する、AI文字起こしサービス「Notta」は有効な選択肢となります。

会議での決定事項や議論の過程は、議事録がないと参加者の記憶だけが頼りになり、属人化しやすいためです。Nottaを使えば、ウェブ会議や対面の打ち合わせ音声を自動でテキスト化できます。

生成されたテキストデータやAIによる要約をチームで共有することで、会議の欠席者も正確な情報を把握可能です。「会議に参加した人しか知らない」という状況を防ぎ、口頭の情報を組織の知識として蓄積できます。

Nottaは、無料で誰でも月120分の文字起こしができます。興味がある方は、公式ホームページから試してみてください。

タスク・プロジェクト管理ツール

タスク管理ツールやプロジェクト管理ツールは、業務の「見える化」に役立ちます。誰がどのようなタスクを抱えていて、その進捗状況はどうなっているのかをチーム全体で共有できるようになります。

これにより、特定の個人に業務が集中している状況や、作業の遅れを早期に発見できます。具体的にはチームのタスクを一覧で表示し、「担当者」と「期限」を明確に設定します。

お互いの状況が見えることで、自然と助け合いの意識が生まれ、業務が特定の人に依存する状態を防ぐことにつながるでしょう。

業務可視化・プロセスマイニングサービス

業務可視化サービスやプロセスマイニングサービスは、客観的なデータに基づいて属人化の原因を特定するのに役立ちます。これらのサービスは、パソコンの操作ログなどを分析し、実際の業務プロセスを自動で可視化する技術です。

担当者へのヒアリングだけでは見えにくい、非効率な作業や標準から外れた手順を発見できます。例えば、同じ請求書作成業務でも、担当者によって作業時間が大きく異なる原因をデータから突き止められます。

勘や経験に頼らず、事実に基づいて改善策を立てることができるため、より効果的な属人化解消が期待できます。

まとめ

業務の属人化は、特定の担当者しか仕事を進められない状態を指し、多くの企業で課題となっています。この状態を放置すると、業務の停滞や品質の低下、さらには不正のリスクといった様々な問題を引き起こしかねません。

解消のためには、まず業務の棚卸しと可視化から始め、マニュアル化やナレッジ共有を進めることが重要です。また、ITツールを活用したり、ジョブローテーションを導入したりすることも有効な手段となります。

どのツールを選べばいいか迷っている方は、Nottaがおすすめです。最新のAI技術を活用して、属人化を防ぐことが可能です。無料でも使えますので、公式ホームページから試してみてください。

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン