業務日報はパワハラになる?判断基準や安全な運用方法を解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

毎日の業務日報を部下に指示するとき「パワハラになるのでは」と悩んでいませんか?上手なフィードバック方法が分からないと、知らず知らずにうちに部下に負担を与えるかもしれません。

この記事では、業務日報の作成指示がパワハラと判断される具体的な基準やケースを詳しく解説します。あわせて、パワハラを未然に防ぐための安全な運用方法や、部下のタイプに合わせた適切な指導例も紹介します。万が一トラブルになってしまった際の相談先まで、まとめて知ることができます。

業務日報に関する悩みを解消し、円滑なコミュニケーションツールとして活用するためのヒントを見つけてください。

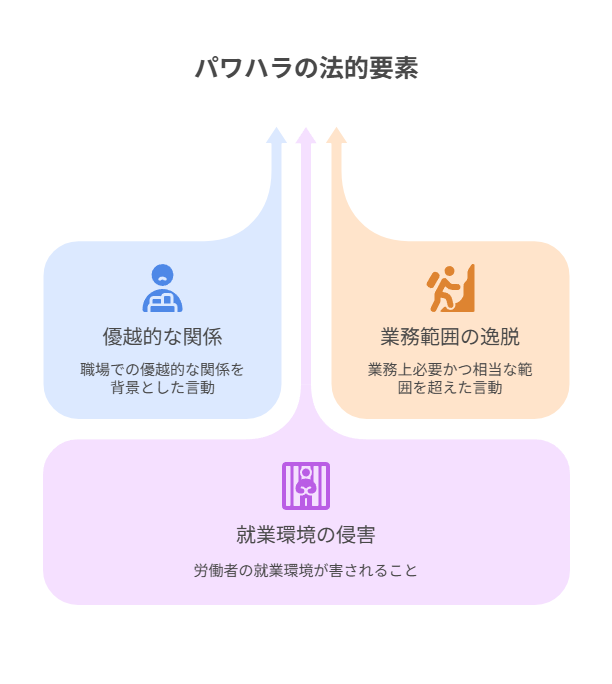

パワハラの法的定義

パワハラは、法律で3つの要素を満たすものと定義されています。2020年6月に施行された労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)で、事業主に対して防止措置が義務づけられています。職場での優位性を背景にした言動が、これに該当する可能性があります。 参考:NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント(政府広報オンライン)

具体的には、以下の3つの要素をすべて満たすものがパワハラとされます。

職場において優越的な関係を背景とした言動であること

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること

労働者の就業環境が害されること

上司から部下への言動はもちろん、専門知識が豊富な部下から上司への言動も「優越的な関係」と見なされる場合があります。この3つの要素が揃うと、法的にパワハラと判断されることを覚えておきましょう。

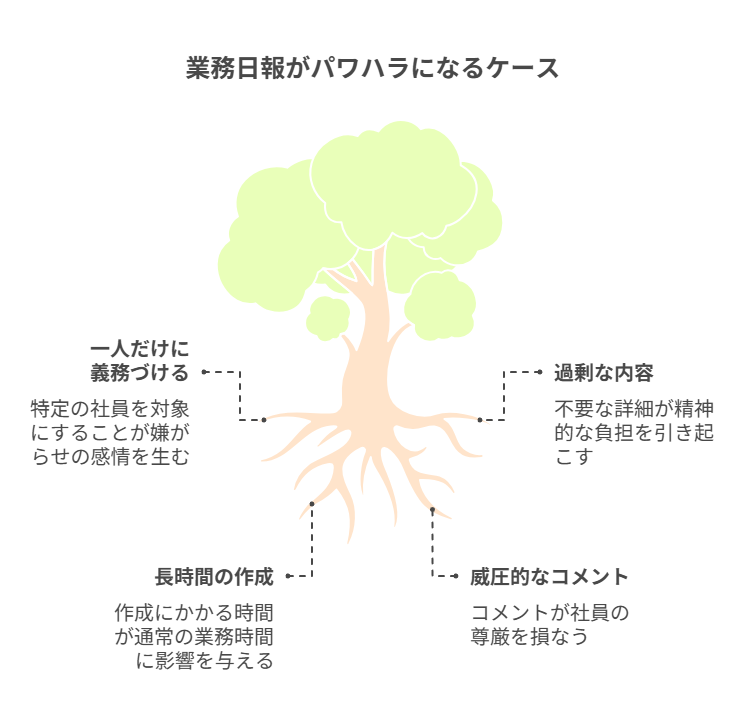

業務日報がパワハラになるケース

一人だけに日報を義務づける

特定の社員一人だけに業務日報の提出を義務づけることは、パワハラと見なされる可能性が高いです。合理的な理由なく、一人だけを対象にする行為は、嫌がらせと受け取られかねません。同じ業務をしている他の社員には求めず、一人にだけ書かせるのは不自然でしょう。

具体的には、上司が気に入らないという理由だけで、ある部下にのみ詳細な日報を毎日提出させるケースが考えられます。もし指導目的であっても、その必要性を本人に丁寧に説明し、納得を得る努力が求められます。したがって、特別な理由がない限り一人だけに日報を課すのは避けるべきです。

過剰な内容を要求する

業務と無関係な内容や、細かすぎる報告を業務日報で求める行為はパワハラに該当します。日報の目的は業務の進捗管理や改善であり、プライベートな内容の報告は必要ありません。また分単位での行動記録など、業務上不要なレベルの詳細報告は相手に精神的な負担を与えてしまいます。

具体的には、休憩時間の過ごし方や、同僚との会話内容まで書かせるような要求です。このような指示は、業務の範囲を逸脱した過剰な要求と判断されるでしょう。日報で求める内容は、業務に必要な範囲に留めることが大切です。

長時間作成を強要する

業務日報の作成に、毎日何時間もかかるような状況はパワハラと判断されることがあります。日報の作成が本来の業務時間を圧迫し、過度な負担を強いることになるからです。日報を書くことが目的になってしまい、他の仕事が進まなくなるのは本末転倒でしょう。

例えば、

わざと複雑な書式を指定

膨大な量の記述を求める

文章の些細な部分まで指摘する

などにより、日報作成に毎日2時間以上かかるようなケースです。これが原因で残業が常態化すれば、労働時間の観点からも問題となります。日報は、本来の業務に支障が出ない範囲で、短時間で作成できる仕組みにすべきです。

威圧的なコメントをする

業務日報への返信で、威圧的な言葉や人格を否定するようなコメントを書くことは、典型的なパワハラです。フィードバックは、部下の成長を促すためのものであり、精神的に追い詰めるためのものではありません。相手を侮辱するような表現は、指導の範囲を完全に超えています。

「こんなこともできないのか」

「本当に無能だ」

「だからあのプロジェクトもできないんだ」

といった暴言や、業務のミスを個人の性格や能力と結びつけて非難するコメントが該当します。このような言動は、相手の尊厳を傷つける行為です。日報のコメントは、あくまで業務に関する具体的な改善点を伝える場と心得ましょう。

業務日報を安全に運用するためのポイント

目的を明確にする

まず、業務日報を導入する目的をチーム全体で明確に共有することが重要です。なぜ日報を書くのか、その目的が分かっていないと、書く側はただの作業と感じてしまいます。目的が共有されていれば、建設的な内容を書きやすくなるでしょう。

例えば

「若手社員の業務の進め方を把握し、適切なサポートをするため」

「チーム内の情報共有を円滑にし、業務効率を上げるため」

「プロジェクトの進捗状況を一目で分かるようにするため」

といった具体的な目的を伝えます。目的をはっきりさせることで、日報は監視ツールではなく、成長や連携のためのツールとして機能します。

合理的な頻度で提出させる

業務日報の提出頻度は、業務内容や目的に合わせて合理的に設定する必要があります。毎日の提出が不要な業務もあるでしょう。過度な頻度は、書く側と読む側の両方にとって大きな負担となり、日報の形骸化につながるからです。

例えば、以下のように業務の特性に合わせて頻度を調整します。

| 提出頻度 | 適したケースの例 |

|---|---|

| 毎日提出 | 新人研修期間中、短期プロジェクトなど |

| 週に1回 | ルーティン業務が中心の場合 |

| 必要に応じて | 大きなトラブル発生時、イレギュラー対応時 |

このように、負担にならない適切な頻度を見つけることが、日報を継続させる秘訣です。

建設的にフィードバックする

日報へのフィードバックは、建設的な内容を心がけるべきです。部下のモチベーションを下げたり、精神的に追い詰めたりするようなコメントはパワハラに直結します。良かった点を具体的に褒め、改善点については一緒に考える姿勢を示すことが大切です。

例えば、「〇〇の資料、とても分かりやすかった。次はこの部分を工夫するともっと良くなると思う」というように、ポジティブな言葉で伝えます。否定的な言葉を使わず、具体的な行動につながるようなアドバイスをすることが、部下の成長を促し、信頼関係を築くことにつながります。

部下の状況・意見を尊重する

日報を運用する際は、部下の状況や意見を尊重する姿勢が不可欠です。一方的にルールを押し付けるのではなく、日報の書き方や頻度について、定期的に意見を聞く機会を設けましょう。業務が忙しく、日報の作成が大きな負担になっている場合もあるかもしれません。

「日報を書く上で困っていることはないか」「もっと効率的な方法はないか」などと問いかけ、改善案を一緒に考えます。部下の声に耳を傾け、柔軟に運用方法を見直すことで、日報はより効果的なツールになります。

ツールを活用する

日報作成の負担を減らすために、ツールを活用するのも有効な手段です。手書きやWord、Excelでの作成は、手間がかかる場合があります。日報作成に特化したアプリや、情報共有ツールを導入することで、効率化を図れます。

最近では、以下のようなツールがよく利用されています。

日報アプリ・ツール:テンプレート機能やスマートフォンからの簡単入力が可能。

ビジネスチャットツール:日報用のチャンネルを作り、気軽に報告できる。

自動文字起こしサービス:会議や打ち合わせの内容を自動でテキスト化し、報告書作成の手間を省く。

どのツールを導入すればいいか迷う方には、自動文字起こしサービス「Notta」がおすすめです。最新のAI機能を搭載していて、文字起こしから要約・日報作成までサポートしてくれます。誰でも無料で使えますので、気になる方は公式ホームページから試してみてください。

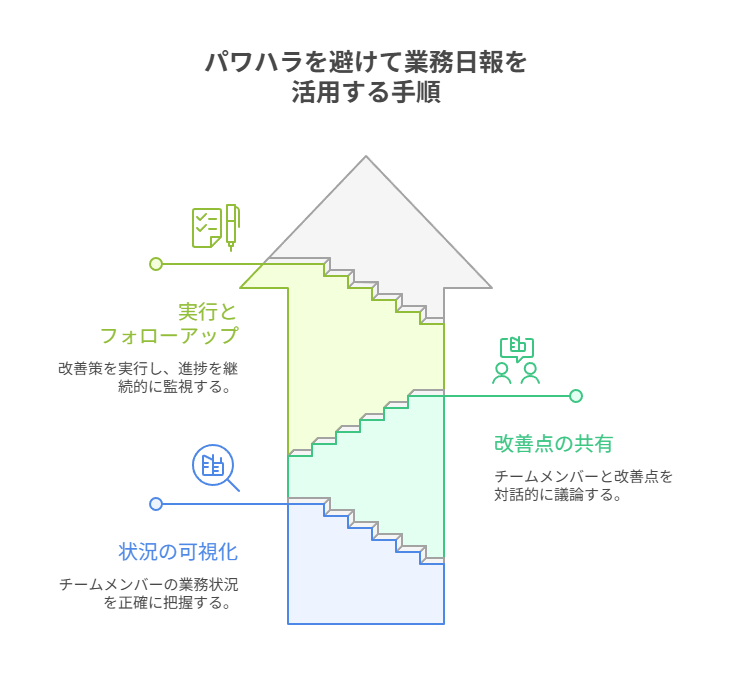

パワハラを避けて業務日報を活用する手順

①状況の可視化

はじめに、業務日報を通じて部下の業務状況を正確に把握しましょう。日報は部下が今どのような業務を抱え、何に時間を使っているのか、どんな点で困っているのかを知るための貴重な情報源となります。

ただしここで重要なのは「監視」ではなく「把握」に徹することです。日報の内容から、業務量の偏りや特定の業務でのつまずきなど、課題の兆候を客観的に読み取ってください。この段階では評価や判断をせず、事実として状況を可視化することに集中しましょう。

②改善点の共有

次に可視化された状況をもとに、部下と改善点を共有します。このとき一方的に問題点を指摘するのではなく、対話を通じて一緒に考える姿勢が重要です。日報に書かれた内容について「この業務で時間がかかっているようだけど、何か手伝えることはある?」などと問いかけます。

部下自身に課題を気づかせ解決策を考えさせることで、主体的な成長を促せます。上司はあくまでサポート役として、部下の意見を引き出し、具体的な改善策を一緒に見つけていくことが求められます。

③実行とフォローアップ

最後に、共有した改善策を実行しその後の経過をフォローアップします。改善策が計画通りに進んでいるか、新たな問題は発生していないかを、再び日報や面談を通じて確認します。一度決めたことをやりっぱなしにしないことが大切です。

もし改善が見られない場合でも、すぐに責めるのはやめましょう。なぜ上手くいかないのか、その原因を再び一緒に考え別のアプローチを試すなど、根気強くサポートを続けます。この継続的なフォローアップが、部下の成長と信頼関係の構築につながります。

部下のタイプ別の安全な日報指導例

ミスが多い社員の場合

ミスが多い社員に対しては、日報を失敗の原因分析と再発防止策を考えるツールとして活用します。感情的に叱責するのではなく、事実に基づいて冷静に振り返る機会を与えることが目的です。日報にはどのようなミスが起きたかだけでなく

「なぜそのミスが起きたのか」

「ミスによってどんな影響があったか」

「次に同じミスを防ぐためにどうするか」

を具体的に書いてもらいます。

上司は、その内容に対して「原因分析が甘い」と突き放すのではなく、「〇〇という可能性も考えられないか?」と、より深い分析を促す質問を投げかけます。本人が納得できる形で改善策を見つけられるよう、根気強くサポートする姿勢が大切です。

業務命令に従わない社員の場合

業務命令に従わない社員には、まず日報を通じてその理由や背景を把握しようと努めることが重要です。命令に従わない背景には、業務の進め方への不満や、能力的な問題、あるいは何らかの誤解があるかもしれません。日報で「指示した〇〇の件、進捗はどうなっているか」と確認しつつ、面談の機会を設けます。

その上で「あなたの意見を聞かせてほしい」と伝え、一方的に指示を聞かせるのではなく、対話の場を持ちます。命令の意図や背景を丁寧に説明し、相手の懸念点を解消することで、納得して業務に取り組んでもらえるよう働きかけることがパワハラ防止につながります。

業務量が極端に少ない社員の場合

業務量が極端に少ない社員には、日報を自己申告のツールとして活用します。まずは日報にその日に行った業務内容と、それぞれの業務にかかった時間を正直に記録してもらいます。その上で

「手が空いている時間帯はなかったか」

「チームにおける自分の役割は何か」

「何か手伝える業務はありそうか」

と、前向きな形で問いかけます。

本人の能力や意欲を見極めながら、少しずつ新しい業務を任せていくのが良いでしょう。単に仕事がないことを責めるのではなく、本人がチームに貢献できる役割を見つけられるよう、一緒に考える姿勢が求められます。日報を通じて、本人の意欲や興味を探ることも可能です。

態度に問題がある社員の場合

勤務態度に問題がある社員の場合、日報で直接態度を指摘するのは避けるべきです。感情的な対立を生みやすく、パワハラと受け取られるリスクが高まります。日報ではあくまで業務の進捗や事実のみを確認し、態度に関する指導は別途、面談の場を設けて行います。

面談では、「あなたのためを思って言うが」といった主観的な表現は避け、「〇〇という言動が、周囲に△△という影響を与えている」というように、客観的な事実(Iメッセージ)で伝えます。日報は客観的な記録、指導は対面での対話、と役割を分けることが賢明です。

メンタル不調を抱える社員の場合

メンタル不調の兆候が見られる社員に対して、日報の提出を厳しく求めることは避けるべきです。日報を書くこと自体が大きな負担となり、症状を悪化させる可能性があります。まずは本人の健康状態を最優先に考え、産業医や人事部と連携することが重要です。

日報の提出は本人の負担にならない範囲で、簡単な内容(例:出勤・退勤時間のみ)にしてもらうか、一時的に免除することも検討します。コミュニケーションは日報に頼らず、直接声をかけるなど、本人の様子に気を配り、孤立させないような配慮が求められます。

業務日報がパワハラ原因になったトラブル事例と解決策

一人だけ日報を義務付けられた事例

ある部署で、特定の社員Aさんだけが毎日詳細な業務日報の提出を命じられました。他の同僚は提出を免除されているにもかかわらず、Aさんだけが細かな行動記録を求められ、精神的な苦痛を感じていました。これは合理的な理由なく一人だけを特別扱いする「差別的な取り扱い」であり、パワハラに該当する可能性が高い事例です。

このケースの解決策は、まず日報を課す目的を明確にし、対象者全員に公平なルールを適用することです。もし指導目的で特定の社員に日報を書いてもらう場合でも、その必要性を本人に丁寧に説明し期間を限定するなどの配慮が求められます。

参考:ストーリーでわかる仕事をしない社員、能力の低い社員の対応

過剰なダメ出しで精神的苦痛を訴えた事例

上司が部下の日報に対し、毎日赤ペンで「なぜできない」「やる気がない」といった人格を否定するようなコメントを書き続けた事例です。業務上の指導を超えた過剰なダメ出しは、部下の自信を喪失させ精神的に追い詰める行為です。結果的に部下は精神的苦痛を理由に休職し、会社に対して損害賠償を求める事態に発展しました。

このような事態を避けるためには、日報のフィードバックはあくまで具体的な業務内容に限定すべきです。良かった点を認め、改善点は「どうすれば良くなるか」という未来志向の視点で伝えることが、パワハラを防ぎ部下の成長を促すことにつながります。

適切な運用ルールでトラブルを未然防止できた事例

ある企業では業務日報の導入にあたり、事前に目的やルールを明確に定め全社員に周知しました。具体的には、以下のルールを設けました。

| ルール項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 目的 | 業務の進捗共有と、若手へのサポート |

| 記載内容 | ①本日の業務内容 ②成果と課題 ③明日の予定 |

| 提出頻度 | 週に一度(金曜日) |

| フィードバック | 良かった点を一つ以上見つけてコメントする |

このように、誰が見ても分かりやすいルールを設定したことで、上司による恣意的な運用を防ぎました。また部下も何を書けばよいか迷うことがなくなり、日報が円滑なコミュニケーションツールとして機能し、トラブルを未然に防ぐことに成功しました。

業務日報によるパワハラ被害の相談先と対処法

社内相談窓口の活用方法

多くの会社には、コンプライアンス部門や人事部などにハラスメント相談窓口が設置されています。プライバシーが保護されるため、まずはここに相談することを検討しましょう。

相談をスムーズに進めるためのポイントは、以下のとおりです。

具体的な記録を残す: 「いつ、誰から、どのようなハラスメントを受けたか」を日時や場所、具体的な言動を含めて詳細に記録しておきましょう。

客観的な証拠を集める: メール、チャットの履歴、録音データ、威圧的なコメントが書かれた日報のコピーなど、証拠となるものを集めておくと良いでしょう。

これらの情報があれば、窓口の担当者が事実関係の調査や加害者への指導をスムーズに進めることができます。

労働局・弁護士・第三者機関への相談手順

社内での相談が難しい場合や、相談しても状況が改善しない場合は、以下のような社外の専門機関に相談することも可能です。

| 相談先 | どのようなサポートが受けられるか |

|---|---|

| 総合労働相談コーナー | 専門の相談員が無料で相談に対応し、労働局による助言や、紛争調整委員会によるあっせん制度(当事者同士の話し合いを仲介する制度)の利用も可能です。 |

| 弁護士 | 法的な対応を検討している場合に有効です。証拠をもとに会社との交渉や裁判手続きを進めることができます。無料相談を利用して、今後の対応方針についてアドバイスをもらうのも良いでしょう。 |

| みんなの人権110番 | 法務省が設置している相談窓口です。ハラスメントに関する相談に幅広く対応してくれます。 |

まとめ:業務日報とパワハラの正しい理解と安全な活用方法

業務日報は、正しく運用すれば業務効率化や人材育成に役立つ有効なツールです。しかし、その運用方法を誤ると、部下を精神的に追い詰めるパワハラの温床になりかねません。重要なのは、日報の目的を明確にし、公平で建設的なルールのもとで活用することです。

日報を健全なコミュニケーションツールとして活用し、誰もが働きやすい職場環境を目指しましょう。効率的な日報作成には、ツールの活用も選択肢の一つです。どのツールを選べばいいか迷っている方には、自動文字起こしサービスNottaがおすすめです。公式ホームページからアクセスすれば、誰でも無料で使えます。

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン