パワハラ(パワーハラスメント)とは?職場における定義・事例・対策の完全ガイド

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

はじめに

職場で働く誰もが直面する可能性のある問題、それがパワーハラスメント(パワハラ)です。近年、職場いじめや職場ハラスメントの問題が深刻化し、多くの従業員が精神的・身体的苦痛を強いられています。

パワハラは、単なる「厳しい指導」ではなく、明確に法律で禁止されている違法行為です。

2020年のパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、企業には職場ハラスメント防止のための体制整備が義務付けられ、被害者の救済や企業の責任追及がより明確になりました。

この記事では、パワハラの定義から具体的な事例、効果的な対策方法まで、職場で働くすべての人にとって必要な情報を包括的にご紹介します。正しい知識を身につけることで、自分自身を守り、健全な職場環境を築く第一歩を踏み出しましょう。

パワハラとは何か?

パワーハラスメントの定義と法律上の位置づけ

「パワーハラスメント(パワハラ)」とは、職場における地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、継続的に精神的・身体的苦痛を与える行為を指します。

厚生労働省によれば、2020年のパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の改正により、企業には職場ハラスメント防止のための体制整備が義務付けられました。法的に定義されていることで、被害者の救済や企業の責任追及がより明確になっています。

法律での位置づけ

パワハラ防止法では、以下の3つの要素が満たされた場合にパワハラと認定されます:

優位性の存在: 職務上の地位、人間関係、専門知識などの優位性

業務の適正な範囲を超える行為: 業務上必要かつ相当な範囲を逸脱した行為

継続性: 継続的に行われる行為

パワハラと他のハラスメント(セクハラ・モラハラ)との違い

職場で発生するハラスメントには、パワハラ以外にもセクシャルハラスメント(セクハラ)やモラルハラスメント(モラハラ)などがあります。それぞれの特徴を理解することで、適切な対処法を選択できます。

パワハラの特徴

パワハラは、主に上下関係において生じるもので、上司から部下に対する行為が典型です。業務上の力関係を背景とした継続的な嫌がらせや攻撃が特徴です。

セクハラとの違い

セクシャルハラスメント(セクハラ)は性的言動に起因し、性的な嫌がらせや性的な言動による精神的苦痛を与える行為です。パワハラとは異なり、必ずしも上下関係を前提としません。

モラハラとの違い

モラルハラスメント(モラハラ)は言葉や態度による精神的な圧力が中心で、人格否定や無視などの行為が含まれます。パワハラと同様に継続性が重要ですが、業務上の力関係は必ずしも必要ではありません。

いずれも「人間関係の歪み」から発生しますが、パワハラの特徴は"業務上の力関係"に起因している点にあります。

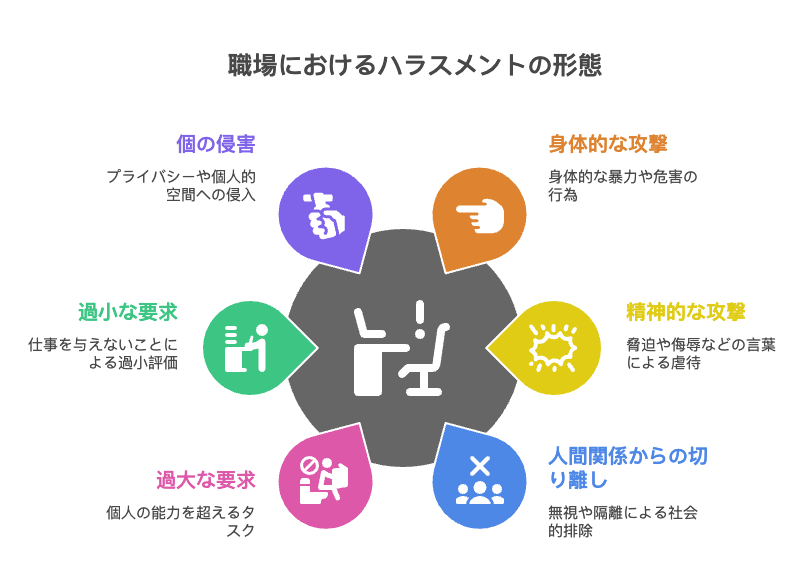

代表的な6類型(厚生労働省による分類)

厚生労働省は、職場ハラスメントを以下の6類型に分類しています。これらはすべて、業務の適正な範囲を逸脱し、職場環境を悪化させる要因となります。

1. 身体的な攻撃(暴力行為)

殴る、蹴る、物を投げつけるなどの身体的暴力や、物で叩くなどの行為が該当します。最も分かりやすいパワハラの類型ですが、近年は精神的攻撃の方が多く発生しています。

2. 精神的な攻撃(脅迫・侮辱)

「能力が低すぎる」「君には無理だ」などの侮辱的発言や、「辞めてもらう」などの脅迫的発言が該当します。被害者の自尊心を著しく傷つけ、メンタルヘルスに深刻な影響を与えます。

3. 人間関係からの切り離し(無視・隔離)

チーム内で一人だけ会話に入れなかったり、業務の共有から外されたりする行為が該当します。孤立感を生み出し、心理的ストレスを強く伴います。

4. 過大な要求(能力を超える業務)

能力や経験に見合わない業務を押し付けたり、明らかに達成不可能な納期を課すことも該当します。「仕事だから当然」と片付けられがちですが、持続的な過重負担は健康被害に直結します。

5. 過小な要求(仕事を与えない)

本来の能力を活かせないような単調な作業ばかりをさせたり、仕事を与えないこともパワハラに該当します。能力の低下や意欲の喪失を招きます。

6. 個の侵害(プライバシーへの干渉)

私生活やプライバシーに過度に干渉したり、個人的な問題を職場で暴露することも該当します。人格の尊重が欠如した行為です。

パワハラの具体例とケーススタディ

上司からの叱責・暴言

職場で最も多く発生するパワハラの一つが、上司からの叱責や暴言です。適切な指導とパワハラの境界線を理解することが重要です。

パワハラに該当する事例

例えば、会議中に「能力が低すぎる」「君には無理だ」「こんなこともできないのか」などの侮辱的発言を繰り返されることは、明確な精神的攻撃に該当します。これは被害者の自尊心を著しく傷つけ、業務意欲を喪失させる要因になります。

適切な指導との違い

適切な指導とは、事実に基づいた具体的な改善点を、冷静かつ建設的に伝えることです。「この部分の改善が必要です。次回はこうしたアプローチを試してみてください」といった形で、具体的で建設的なフィードバックを提供することが重要です。

無視・孤立させる行為

チーム内で一人だけ会話に入れなかったり、業務の共有から外されたりする行為は「人間関係からの切り離し」となり、心理的ストレスを強く伴います。

具体的な事例

会議で発言を無視する

業務連絡を故意に共有しない

ランチや飲み会に誘わない

挨拶を無視する

業務上の相談に応じない

これらの行為は、一見すると些細なことのように見えますが、継続的に行われることで深刻な精神的苦痛を引き起こします。

不当な業務命令・過剰なノルマ

能力や経験に見合わない業務を押し付けたり、明らかに達成不可能な納期を課すことも職場ハラスメントに分類されます。

過大な要求の事例

新人に経験豊富な社員でも困難な業務を押し付ける

明らかに達成不可能な納期を設定する

一人で対応できない量の業務を割り当てる

専門外の分野の業務を強制的に担当させる

過小な要求の事例

能力を活かせない単調な作業ばかりをさせる

重要な業務から外し、雑務ばかりを担当させる

研修やスキルアップの機会を提供しない

新人・若手への教育指導とパワハラの境界線

指導とパワハラの境界線は曖昧ですが、「人格否定を伴う指導」「公衆の面前での叱責」「継続的な攻撃的言動」が含まれる場合、それは明確な職場いじめと見なされます。

適切な指導のポイント

事実に基づく: 具体的な事実や行動に基づいて指導する

建設的: 改善点とともに解決策も提示する

個別対応: 公衆の面前ではなく、個別の場で指導する

継続的サポート: 指導後も継続的にサポートする

パワハラに該当する指導

人格否定: 「お前はダメな人間だ」「無能だ」など

公衆の面前での叱責: 会議やオフィス全体の前で叱責する

継続的な攻撃: 改善が見られても同じことを繰り返し言う

個人的な攻撃: 業務とは関係のない個人的な問題を攻撃する

ケーススタディ:実際に起きた判例の紹介

実際の裁判例を参考にすることで、パワハラの具体的な判断基準を理解できます。

東京地裁の判例(2022年)

上司による「無視」と「日常的な罵倒」により精神障害を発症したとして、企業に損害賠償が命じられた事例です。この判例では、以下の点が重要視されました:

継続的な無視行為の存在

公衆の面前での罵倒

精神障害との因果関係

企業の安全配慮義務違反

大阪地裁の判例(2021年)

過重な業務負担によりうつ病を発症した事例で、企業に安全配慮義務違反が認められました。この判例のポイントは:

能力を超える業務の継続的な割り当て

適切な業務量の管理の欠如

健康状態の把握と対応の不備

こうした判例は企業の対応に大きな影響を与えており、パワハラ防止の重要性を再認識させるものとなっています。

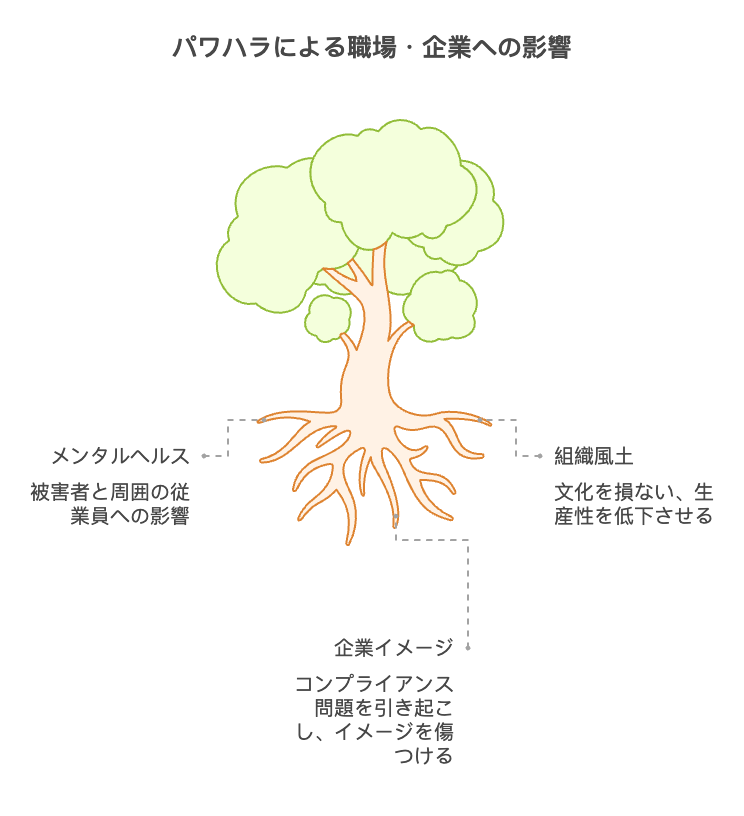

パワハラによる職場・企業への影響

従業員のメンタルヘルスや離職率への影響

職場いじめが慢性化すると、被害者だけでなく周囲の従業員にも悪影響が波及します。職場全体の士気低下や人材流出につながる深刻な問題です。

被害者への影響

メンタルヘルス問題: うつ病、不眠症、不安障害などの発症

身体的症状: 頭痛、胃痛、食欲不振などの身体的不調

業務への影響: 集中力の低下、業務効率の悪化

人間関係への影響: 他者への不信感、社会性の低下

周囲の従業員への影響

心理的ストレス: 同じことが自分にも起こるのではないかという不安

職場環境の悪化: 緊張感や閉塞感の蔓延

業務効率の低下: コミュニケーション不足による業務の停滞

離職率への影響

パワハラが横行する職場では、有能な人材の離職が増加します。特に、以下のような人材が流出しやすくなります:

優秀な若手社員

専門性の高い技術者

女性社員(特に出産・育児後の復職者)

組織風土や生産性への悪影響

「言いたいことが言えない」「上司が怖い」といった閉鎖的な雰囲気が蔓延すると、建設的な議論が行われず、イノベーションが生まれにくくなります。

組織風土への影響

コミュニケーションの阻害: 自由な意見交換ができなくなる

創造性の低下: 新しいアイデアが生まれにくい環境

チームワークの悪化: 相互不信による協力関係の希薄化

学習意欲の低下: 失敗を恐れて挑戦しなくなる

生産性への影響

職場ハラスメントが横行する職場では、以下のような生産性の低下が発生します:

業務効率の悪化: ストレスによる集中力の低下

品質の低下: 細かい作業への注意力の欠如

遅延の増加: 体調不良による欠勤や遅刻の増加

コストの増大: 人材育成コストや医療費の増加

企業イメージ・コンプライアンス問題

近年はSNSによる内部告発も増え、職場いじめ問題が明るみに出ると、企業のブランド価値は大きく毀損されます。

企業イメージへの影響

ブランド価値の毀損: 消費者や取引先からの信頼低下

採用活動への影響: 優秀な人材の応募減少

株価への影響: 投資家からの評価低下

社会的責任の追及: メディアやNPOからの批判

コンプライアンス問題

職場ハラスメント問題は、以下のような重大なコンプライアンス問題に発展しかねません:

訴訟リスク: 損害賠償請求や労働審判

行政処分: 労働基準監督署からの是正勧告

株主への説明責任: 企業価値への影響の説明

取引先との関係悪化: 取引条件の見直しや取引停止

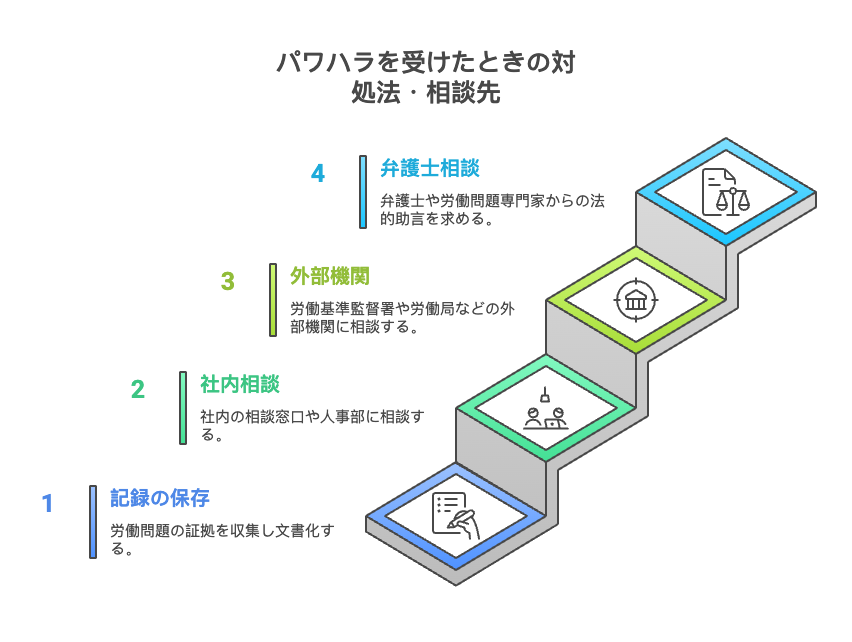

パワハラを受けたときの対処法・相談先

本人ができる初期対応(記録・証拠の保存)

パワハラを受けた場合、まずは冷静に対応し、証拠を蓄積することが重要です。感情的な対応は、かえって状況を悪化させる可能性があります。

記録の重要性

証拠となる記録を残すことで、後から事実関係を明確にすることができます。以下の点について詳細に記録しましょう:

日時: いつ、どのような状況で発生したか

場所: どこで発生したか

内容: 具体的にどのような言動があったか

関係者: 誰が関与していたか

影響: どのような精神的・身体的影響を受けたか

効果的な記録方法

メモ帳や日記: その日の出来事を詳細に記録

ボイスレコーダー: 会話の内容を録音(法的に問題ない場合)

メール・チャットの保存: 書面でのやり取りを保存

写真・動画: 状況を視覚的に記録

第三者の証言: 同僚や部下からの証言を記録

記録のポイント

客観的: 感情的な表現を避け、事実を中心に記録

継続的: 毎日、継続的に記録を取る

詳細: できるだけ具体的で詳細な記録を残す

保存: 複数の場所にバックアップを取る

社内の相談窓口・人事部への相談

企業には、職場ハラスメント相談窓口の設置が義務付けられています。まずは社内の相談窓口を活用しましょう。

社内相談窓口の種類

人事部門: 一般的な相談窓口

ハラスメント相談窓口: 専門的な相談窓口

産業保健スタッフ: 健康面での相談

信頼できる上司: 直属の上司以外の信頼できる上司

社内の相談員: 外部委託の相談員

相談時のポイント

記録の提示: 蓄積した記録を提示する

具体的な説明: 抽象的な表現を避け、具体的に説明する

改善要求: どのような改善を求めているかを明確にする

フォローアップ: 相談後の対応について確認する

相談後の対応

相談内容の記録: 相談した内容と対応を記録

改善状況の確認: 定期的に改善状況を確認

追加の相談: 改善が見られない場合は追加の相談

外部機関(労働基準監督署・労働局など)への相談方法

社内で改善が見られない場合、最寄りの労働基準監督署や労働局に相談しましょう。これらの機関は、労働者の権利を守るために設置されています。

相談可能な外部機関

労働基準監督署: 労働基準法違反の調査・指導

労働局: 労働問題全般の相談・指導

都道府県労働相談センター: 身近な労働相談窓口

労働者健康安全機構: メンタルヘルスに関する相談

労働組合: 労働者の権利を守る組織

外部相談のメリット

専門性: 労働問題に詳しい専門家からのアドバイス

中立性: 企業とは独立した立場からの対応

法的権限: 企業に対する指導や是正勧告の権限

匿名性: 匿名での相談も可能

相談の手順

事前準備: 記録や証拠を整理

相談予約: 電話やメールで相談予約

相談実施: 詳細な状況説明

対応確認: 今後の対応について確認

フォローアップ: 定期的に状況確認

弁護士・労働問題専門家への相談のすすめ

職場いじめが原因で退職や訴訟を検討している場合は、労働法に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

弁護士相談のタイミング

以下のような場合は、弁護士への相談を検討しましょう:

社内での解決が困難

退職を検討している

慰謝料請求を検討している

訴訟を検討している

複雑な法的問題がある

弁護士の選び方

専門性: 労働問題に詳しい弁護士

実績: パワハラ問題の解決実績

相性: 信頼できる弁護士

費用: 相談料や着手金の確認

対応: 迅速で丁寧な対応

弁護士相談のメリット

法的アドバイス: 法的な観点からの専門的アドバイス

交渉サポート: 企業との交渉サポート

訴訟対応: 必要に応じて訴訟対応

心理的サポート: 精神的負担の軽減

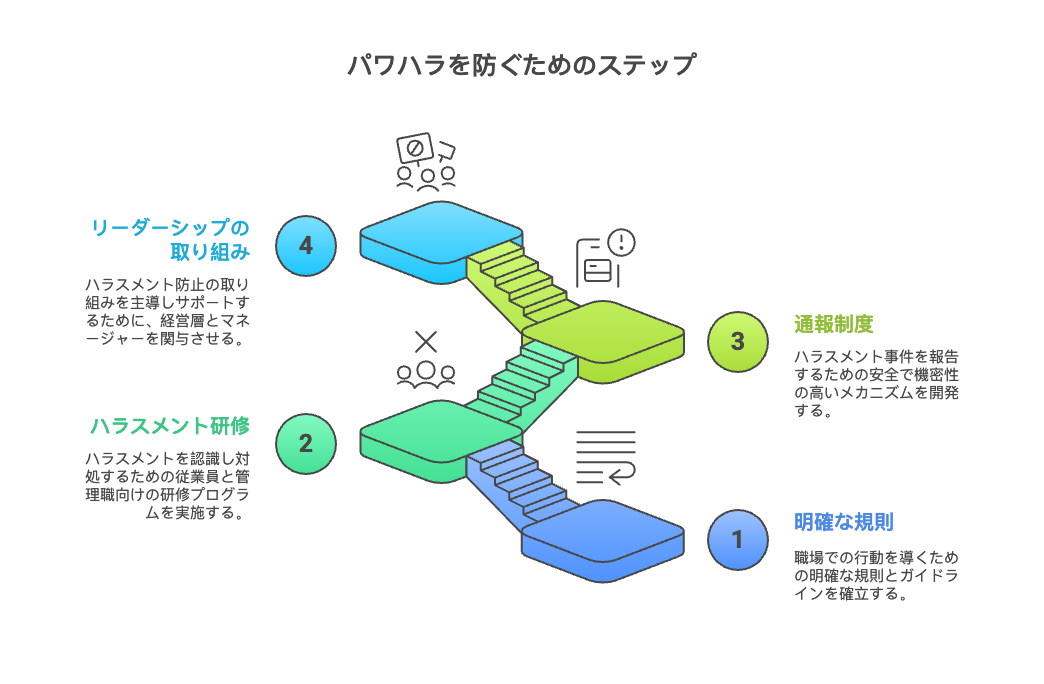

パワハラを防ぐために職場ができること

明確な就業規則・ガイドラインの策定

「何が職場ハラスメントに該当するか」を明文化し、社内規定として周知することで、未然にトラブルを防ぐことが可能です。

就業規則の重要性

就業規則は、労働者と使用者の間の労働条件を定める重要な文書です。職場ハラスメント防止に関する規定を盛り込むことで、以下の効果が期待できます:

予防効果: ハラスメント行為の未然防止

教育効果: 適切な行動規範の周知

対応効果: 問題発生時の適切な対応

法的効果: 法的責任の明確化

策定すべき規定内容

禁止行為の明記: 具体的なハラスメント行為の例示

懲戒処分: ハラスメント行為に対する処分規定

相談窓口: 社内相談窓口の設置と運営

調査手続き: 事実確認のための調査手続き

再発防止: 再発防止のための措置

周知・教育の重要性

規定を策定するだけでなく、従業員全員に周知し、理解を深めることが重要です:

新入社員研修: 入社時の研修で説明

定期研修: 定期的な研修での再確認

マニュアル配布: 分かりやすいマニュアルの配布

ポスター掲示: 目につきやすい場所への掲示

ハラスメント研修・管理職教育

特に管理職向けに、職場ハラスメント防止の研修を定期的に実施し、指導とハラスメントの違いを明確に伝えることが重要です。

研修の重要性

研修を実施することで、以下の効果が期待できます:

意識向上: ハラスメント問題への関心向上

知識習得: 適切な指導方法の習得

行動変容: ハラスメント行為の防止

組織文化の醸成: 健全な職場環境の構築

研修内容の例

ハラスメントの定義: 法律や社内規定に基づく定義

具体的事例: 実際に起きた事例の紹介

指導とハラスメントの違い: 適切な指導方法の説明

相談窓口の活用: 社内相談窓口の使用方法

対応方法: 問題発生時の適切な対応方法

研修の実施方法

集合研修: 全員参加の集合研修

オンライン研修: オンラインでの研修

階層別研修: 役職や年次に応じた研修

外部講師: 専門家による研修

内部講師: 社内の専門家による研修

通報制度・内部通報体制の整備

匿名でも通報できる仕組み(ホットラインなど)を整備し、報復を恐れずに声を上げられる文化を醸成しましょう。

通報制度の重要性

適切な通報制度を整備することで、以下の効果が期待できます:

早期発見: 問題の早期発見と対応

被害拡大防止: 被害の拡大を防ぐ

組織改善: 組織の問題点の把握と改善

従業員保護: 従業員の権利保護

通報制度の設計

匿名性の確保: 通報者の身元を特定しない仕組み

報復防止: 通報者への報復を防ぐ措置

迅速な対応: 通報への迅速な対応

適切な調査: 事実確認のための適切な調査

結果の通知: 調査結果の適切な通知

通報の流れ

通報受付: 電話、メール、Webフォームなどでの受付

事実確認: 通報内容の事実確認

調査実施: 必要に応じて詳細調査

対応決定: 適切な対応の決定

結果通知: 通報者への結果通知

再発防止: 再発防止のための措置

経営層・マネージャーの率先した取り組み

トップダウンでハラスメント撲滅の姿勢を示すことが、組織全体の意識改革につながります。

経営層の役割

経営層は、組織の方向性を決定する重要な役割を担っています:

方針決定: ハラスメント防止の方針決定

資源配分: 必要な資源の適切な配分

組織文化の醸成: 健全な組織文化の醸成

外部への発信: 企業の姿勢の外部への発信

マネージャーの役割

マネージャーは、現場で直接従業員を指導する立場にあります:

日常的な指導: 適切な指導の実施

問題の早期発見: 職場の問題の早期発見

適切な対応: 問題発生時の適切な対応

部下のサポート: 部下への適切なサポート

具体的な取り組み例

行動規範の策定: 経営理念に基づく行動規範の策定

定期的なメッセージ: 経営層からの定期的なメッセージ

表彰制度: ハラスメント防止に貢献した従業員の表彰

外部認証: ハラスメント防止に関する外部認証の取得

ステークホルダーとの対話: 投資家や取引先との対話

よくある質問(FAQ)

パワハラにならない指導とは?

適切な指導とハラスメントの境界線を理解することが重要です。

適切な指導の基本原則

事実に基づく: 具体的な事実や行動に基づいて指導する

建設的: 改善点とともに解決策も提示する

個別対応: 公衆の面前ではなく、個別の場で指導する

継続的サポート: 指導後も継続的にサポートする

人格尊重: 相手の人格を尊重したコミュニケーション

具体的な指導方法

1on1ミーティング: 定期的な個別面談での指導

具体的なフィードバック: 抽象的な表現を避け、具体的に説明

改善計画の策定: 具体的な改善計画の策定と実行

フォローアップ: 改善状況の定期的な確認

成功体験の共有: 成功体験の共有と評価

避けるべき指導方法

人格否定: 「お前はダメな人間だ」などの人格否定

公衆の面前での叱責: 会議やオフィス全体の前で叱責

継続的な攻撃: 改善が見られても同じことを繰り返し言う

個人的な攻撃: 業務とは関係のない個人的な問題を攻撃

感情的な対応: 感情的になって指導する

同僚からのパワハラも対象になる?

はい。役職がない関係でも、同僚間の優位性や継続的な嫌がらせが認められれば、職場ハラスメントと判断されます。

同僚間ハラスメントの特徴

人間関係の優位性: 年次、経験、専門性などの優位性

継続性: 継続的に行われる嫌がらせ

業務への影響: 業務の遂行に支障をきたす

精神的苦痛: 精神的苦痛を与える

同僚間ハラスメントの事例

年次による優位性: 年次が上の同僚による嫌がらせ

専門性による優位性: 特定分野に詳しい同僚による嫌がらせ

人間関係による優位性: 人脈が広い同僚による嫌がらせ

情報による優位性: 情報を持っている同僚による嫌がらせ

対処方法

記録の蓄積: 嫌がらせの内容を詳細に記録

上司への相談: 直属の上司に相談

人事部門への相談: 人事部門に相談

外部機関への相談: 必要に応じて外部機関に相談

転職すべき?辞める前にできることは?

すぐに退職を決断せず、まずは社内外の相談窓口を活用し、証拠を蓄積することが大切です。

退職前の準備

証拠の蓄積: ハラスメント行為の詳細な記録

相談窓口の活用: 社内外の相談窓口の活用

法的アドバイス: 必要に応じて弁護士に相談

転職活動: 転職活動の準備

経済的準備: 退職後の経済的準備

退職のタイミング

以下のような場合は、退職を検討するタイミングです:

社内での解決が困難

精神的・身体的健康に重大な影響

他の従業員への影響が大きい

法的解決を検討している

転職先が決まっている

退職時の注意点

退職理由の明確化: 退職理由を明確にしておく

証拠の保持: 証拠は退職後も保持

関係者の連絡先: 必要に応じて関係者の連絡先を確保

法的対応の準備: 必要に応じて法的対応の準備

転職先の確認: 転職先での環境を事前に確認

訴訟は可能?慰謝料は?

訴訟は可能であり、慰謝料の相場は事例によって異なりますが、精神的損害や収入損失に応じて数十万〜数百万円となるケースもあります。

訴訟の可能性

職場ハラスメントによる訴訟は、以下のような法的根拠で可能です:

不法行為: 民法第709条による損害賠償請求

債務不履行: 労働契約に基づく安全配慮義務違反

労働基準法違反: 労働基準法違反による損害賠償

パワハラ防止法違反: パワハラ防止法違反による損害賠償

慰謝料の相場

慰謝料の相場は、以下の要因によって大きく異なります:

ハラスメントの程度: 軽微なものから重大なものまで

継続期間: 短期間から長期間まで

精神的影響: 軽微なストレスから精神障害まで

身体的影響: 身体的症状の有無

業務への影響: 業務への支障の程度

慰謝料の目安

軽微なハラスメント: 10万円〜50万円

一般的なハラスメント: 50万円〜200万円

重大なハラスメント: 200万円〜500万円

極めて重大なハラスメント: 500万円以上

訴訟の流れ

事前準備: 証拠の整理と弁護士への相談

訴状の提出: 裁判所への訴状提出

口頭弁論: 法廷での口頭弁論

証拠調べ: 証拠の提出と検証

判決: 裁判所からの判決

執行: 判決の執行

まとめ:パワハラを知り、自分と周囲を守るために

重要なポイントの再整理

職場ハラスメント問題について、包括的なガイドをご紹介しました。以下に、重要なポイントを再整理いたします。

1. パワハラの定義と法的位置づけ

職場ハラスメントは、単なる「厳しい指導」ではなく、明確に法律で禁止されている違法行為です。2020年のパワハラ防止法の改正により、企業には防止体制の整備が義務付けられ、被害者の救済や企業の責任追及がより明確になりました。

2. 6つの類型と具体的事例

厚生労働省が定める6つの類型(身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害)を理解し、それぞれの具体的事例を把握することで、適切な判断と対応が可能になります。

3. 職場・企業への影響

職場いじめは、被害者だけでなく職場全体に深刻な影響を与えます。メンタルヘルス問題の増加、生産性の低下、企業イメージの毀損、コンプライアンス問題など、多岐にわたる影響が発生します。

4. 効果的な対処法

問題が発生した場合の初期対応、社内外の相談窓口の活用、弁護士への相談など、段階的な対処法を理解することで、適切な解決を図ることができます。

5. 予防と対策

企業としての体制整備、研修の実施、通報制度の整備、経営層の率先した取り組みなど、組織的な対策により、職場ハラスメントの発生を防ぐことができます。

現代の職場環境における重要性

現代の職場環境では、多様な人材が働き、価値観の違いやコミュニケーションの複雑化が進んでいます。その中で、職場ハラスメント問題は、企業の持続可能性と従業員の幸福に直結する重要な課題となっています。

企業の社会的責任

企業には、従業員の安全で健康的な労働環境を提供する社会的責任があります。職場ハラスメントの防止は、単なるコンプライアンス対応ではなく、企業価値の向上と持続可能な成長の基盤となるものです。

従業員の権利保護

すべての従業員には、安全で健康的な労働環境で働く権利があります。職場ハラスメントの防止は、この基本的な権利を保護するための重要な取り組みです。

今後の取り組みと展望

職場ハラスメント問題の解決には、継続的な取り組みと組織全体の意識改革が必要です。

個人レベルでの取り組み

知識の習得: 職場ハラスメントに関する正しい知識の習得

意識の向上: ハラスメント問題への関心と意識の向上

行動の改善: 日々の行動の見直しと改善

相談の活用: 問題発生時の適切な相談窓口の活用

組織レベルでの取り組み

体制の整備: 防止体制の継続的な整備と改善

研修の実施: 定期的な研修の実施と内容の改善

制度の見直し: 相談窓口や通報制度の継続的な見直し

文化の醸成: 健全な職場文化の醸成と維持

社会レベルでの取り組み

法制度の整備: より効果的な法制度の整備

啓発活動: 社会全体での啓発活動の推進

支援体制の整備: 被害者支援体制の整備

国際的な連携: 国際的な連携と情報交換

読者へのメッセージ

職場ハラスメントは、誰にでも起こりうる問題です。正しい知識と対処法を身につけ、適切な相談先を知っておくことが、自分自身の身を守り、健全な職場環境を築く第一歩となります。

職場内でのコミュニケーションと信頼関係の構築が、最も有効な職場ハラスメント対策の土台となるのです。

今すぐできることから始めて、より良い職場環境を一緒に作り上げていきましょう。

参考文献

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン