ナレッジマネジメントとは?意味・手法・導入手順・事例までわかりやすく解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

「特定の社員しか業務の進め方がわからない」「新人の教育に時間がかかり、なかなか戦力化しない」といった課題に心当たりはありませんか。このような問題は、個人の持つ貴重な知識や経験(ナレッジ)が、組織全体で共有されずに埋もれてしまっていることが原因かもしれません。「ナレッジマネジメント」は、それらの知識を組織の財産として管理・活用し、業務の属人化の解消や生産性向上を実現するための重要な経営手法です。

本記事では、ナレッジマネジメントの基本的な意味やメリットから、具体的な導入手順、成功のポイント、おすすめのツールまでを網羅的にわかりやすく解説します。この記事を読めば、ナレッジマネジメントの全体像を理解し、自社の成長につなげるための第一歩を踏み出せるでしょう。

ナレッジマネジメントの基礎知識

ナレッジマネジメントとは

ナレッジマネジメントとは個人の知識を組織の財産として管理・活用する経営手法です。英語では「Knowledge Management」と表記され、知識経営や知識管理と言い換えることもあります。この手法が必要な理由は、社員一人ひとりが持つ有益な情報や経験を、組織全体で共有するためです。個人の頭の中にしかない知識は、その人が退職すると失われてしまいます。

しかし組織として知識を蓄積する仕組みがあれば、誰もがその財産を引き継ぎ活用できるのです。具体的には、熟練社員の持つ技術や営業担当者の成功体験などを文章やデータにします。そして誰もがいつでも見られる状態にすることで、業務の質を高めたり、新入社員の教育に役立てたりします。このように、ナレッジマネジメントは個人の知識を組織の力に変え、継続的な成長を支える重要な活動といえます。

ナレッジマネジメントを行う理由

ナレッジマネジメントを導入する理由は、企業の競争力を高めるためです。個人の知識を組織全体で共有することで、様々な経営課題の解決につながります。なぜなら業務の属人化を防ぎ、全体の生産性を向上させ、新しいアイデアを生み出す土台となるからです。

特定の社員に頼りがちな業務は、その人が不在の際に停滞する危険性を持ちます。知識を共有する体制があれば、誰でも一定水準の対応が可能になり、業務が安定します。具体的に期待できる効果は、以下の通りです。

属人化の防止

担当者が変わっても業務の質を保てる

業務手順が明確になり、引き継ぎがスムーズになる

生産性の向上

過去の事例を参考にすることで、問題解決の時間が短くなる

社員教育にかかる時間を減らせる

イノベーションの促進

異なる部署の知識が組み合わさり、新しい発想が生まれやすくなる

成功事例や失敗事例から学び、次の挑戦に活かせる

以上の理由から、ナレッジマネジメントは組織全体の能力を引き上げ、持続的な成長を促すために不可欠な取り組みです。

ナレッジマネジメントはもう古い?

たしかに、ナレッジマネジメントという言葉自体は以前から存在するため、一部では古いイメージを持たれるかもしれません。しかし働き方の多様化やDXの推進により、むしろ今こそ必要とされています。リモートワークでは社員間のコミュニケーションが減りがちです。そのため意識的に知識を共有する仕組みがなければ、ノウハウが個人の中に留まってしまいます。

最近では、AI技術の進化がナレッジマネジメントを後押ししています。例えば会議の音声を自動で文字に起こし、要約まで行うツールが登場しました。このような最新技術を活用することで、これまで手間だった知識のデータ化が簡単になり、より効率的な運用が可能です。ナレッジマネジメントは形を変えながら進化しており、現代の企業にとって有効な経営手法であり続けています。

ナレッジマネジメントを支える代表的な枠組み「SECIモデル」

暗黙知と形式知とは?

知識には「暗黙知」と「形式知」の2種類が存在します。ナレッジマネジメントは、この2つの知識をうまく変換し、循環させることが重要です。暗黙知とは、個人の経験や勘に基づく、言葉で説明するのが難しい知識を指します。例えば熟練の職人が持つ技術や、優れた営業担当者の顧客対応のコツなどが挙げられます。暗黙知は主観的で、マニュアル化しにくいという特徴があります。

一方の形式知は、文章や図、数式などで表現できる客観的な知識のことです。具体的には業務マニュアルや設計図、報告書などが形式知にあたります。誰にでも理解しやすく、共有が容易な点が特徴です。ナレッジマネジメントの成功は、個人の持つ優れた暗黙知を、いかにして組織で共有できる形式知に変えられるかにかかっています。そして形式知を個人が実践で使いこなし、新たな暗黙知として習得するサイクルを生み出すことが、組織の成長につながるのです。

SECIモデルの4つのプロセス

SECIモデルは、知識創造のサイクルを4つのプロセスで説明する枠組みです。暗黙知と形式知が相互に変換されることで、個人の知識が組織の知識へと昇華していきます。このモデルが示すのは知識が単に蓄積されるだけでなく、人々の相互作用を通じて質的に変化し、新しい価値を生み出す過程です。4つのプロセスが循環することで、組織は継続的に知識を創造し、進化し続ける「学習する組織」となることができます。

それぞれのプロセスは以下の通りです。

| プロセス名 | 読み方 | 知識の変換 | 内容 |

|---|---|---|---|

| Socialization | 共同化 | 暗黙知→暗黙知 | 経験の共有を通じて、暗黙知を伝達するプロセス。 |

| Externalization | 表出化 | 暗黙知→形式知 | 暗黙知を言葉や図で表現し、形式知に変換するプロセス。 |

| Combination | 連結化 | 形式知→形式知 | 既存の形式知を組み合わせ、新たな形式知を体系化するプロセス。 |

| Internalization | 内面化 | 形式知→暗黙知 | 形式知を実践で活用し、個人の暗黙知として体得するプロセス。 |

この4つのプロセスを意識的に繰り返すことが、組織的なナレッジマネジメントを成功させる鍵となります。

1. 共同化

共同化とは、個人の持つ暗黙知を、別の個人が暗黙知のまま獲得するプロセスです。体験の共有が、このプロセスの中心となります。言葉で説明しにくい知識は、同じ時間や空間を共にすることで伝わることが多いからです。直接的なコミュニケーションを通じて、相手の思考や感覚を身体で感じ取ります。

例えば先輩社員が後輩にOJT(On-the-Job Training)を行う場面が挙げられます。先輩の仕事ぶりを間近で見たり、一緒に作業したりすることで、後輩はマニュアルには書かれていないコツや勘所を学び取ります。このように、共同化は知識創造サイクルの出発点であり、個人の経験を他者に移転させるための重要な段階です。

2. 表出化

表出化とは、言葉にするのが難しかった暗黙知を、誰もが理解できる形式知へと変換するプロセスです。ナレッジマネジメントの中核をなす、非常に重要な段階といえます。個人の頭の中にある優れた考えやコツも、表現されなければ他の人に伝わらないからです。対話や議論を通じて、自分の考えを言葉や図、物語などにして客観的な形にしていきます。

具体的には、熟練技術者が自らの作業手順を分析し、マニュアルを作成する活動が挙げられます。また、チームでのブレインストーミングを通じて、個々のアイデアをホワイトボードに書き出し、整理することも表出化の一例です。このプロセスを経ることで、個人の貴重な知識が初めて組織の共有財産へと変わる一歩を踏み出します。

3. 連結化

連結化とは複数の形式知を組み合わせて、より体系的で新しい形式知を創造するプロセスです。既存の知識を整理し、新たな価値を生み出します。個別に存在する形式知を集めて整理・分析することで、より高度な知識体系を構築できるからです。データベースの構築や報告書の作成などが、このプロセスにあたります。

例えば各部署から集められた売上報告書を分析し、市場全体の動向レポートを作成するような活動です。個々の報告書だけでは見えなかった新たな発見や、事業戦略につながる知識が生まれる可能性があります。連結化によって、組織内に散らばっていた情報が意味のある知識へと統合され、より多くの場面で活用できるようになります。

4. 内面化

内面化とは、形式知を個人が実践を通じて学び、自分自身の暗黙知として体得するプロセスです。SECIモデルのサイクルを締めくくる重要な段階となります。マニュアルを読むだけでは、本当に使える知識にはなりません。形式知を実際の業務で活用し、試行錯誤する中で、初めて自分のものとして身につくからです。

具体的には、研修で学んだ営業手法を実際の商談で試してみる場面が挙げられます。学んだ通りに実践し、成功や失敗を経験することで、その知識は単なる情報ではなく、自分なりのコツを含んだ生きたスキルへと変わります。このプロセスを通じて個人の中に新たな暗黙知が生まれ、それが次の「共同化」の出発点となり、知識創造のサイクルが続いていくのです。

ナレッジマネジメントを導入する手順

目的・スコープ・KPIの設定

ナレッジマネジメント導入の最初のステップは、目的、対象範囲(スコープ)、評価指標(KPI)を明確に設定することです。この初期設定が、プロジェクト全体の方向性を決定します。目的が曖昧だとどのような情報を共有すべきか、どのような効果を期待するのかが分からなくなるからです。また最初から全社で大規模に始めようとすると、調整が難しく失敗しやすくなります。

具体的には「営業部門の新人教育期間を3ヶ月から2ヶ月に短縮する」といった目的を立てます。スコープは「営業部門限定」、KPIは「新人教育期間の短縮率」や「独り立ち後の初回契約獲得までの期間」など、数値で測定できるものを設定します。このように具体的な目標を定めることで、関係者の意識が統一され、導入後の効果検証も行いやすくなります。

共有したい情報の棚卸しと優先度付け

次に設定した目的に沿って、組織内に存在する共有すべき情報を洗い出し、優先順位を付けます。全ての情報を一度に扱おうとすると、管理が煩雑になり重要な情報が埋もれてしまいます。まずはどのような知識や情報が業務に役立つかを現場の社員からヒアリングし、リストアップします。その際、個人の経験やコツといった暗黙知も対象に含めることが重要です。

洗い出した情報の中から、目的達成への貢献度や利用頻度を考慮して優先順位を付けます。例えば、以下のような観点で整理すると良いでしょう。

情報の種類

業務マニュアル、手順書

過去のトラブル事例と解決策

顧客からの問い合わせと回答(FAQ)

成功した提案書や企画書

会議の議事録

優先度の判断基準

多くの社員が必要とする情報か

参照される頻度が高い情報か

その情報がないと業務に支障が出るか

この作業を通じて、本当に価値のある情報から効率的に共有を進めるための土台を築きます。

分類設計

集めた情報を利用者が簡単に見つけられるように、情報の分類ルールを設計することが重要です。適切な分類がされていないと、せっかく蓄積した情報が活用されずに終わってしまいます。情報の探しやすさは、ナレッジマネジメントの成功を左右します。利用者が「どこに何があるか」を直感的に理解できる構造を作る必要があります。

具体的には「タクソノミ」と呼ばれる階層的な分類構造を考えます。例えば「営業部」→「提案資料」→「A業界向け」のように、大分類から小分類へと整理します。さらに「新規顧客向け」「2024年作成」といった「タグ」を情報に付けることで、横断的な検索も可能になります。誰がどの情報にアクセスできるかを管理する「権限設定」も、セキュリティの観点から不可欠です。このような分類設計を事前に行うことで、情報が整理された状態で蓄積され、利用者の検索性を高めることができます。

収集・共有・活用の運用設計

情報をどのように集め、共有し、活用していくかという具体的な運用ルールも設計しましょう。ルールがなければ、情報の収集や更新が特定の人の負担になったり、次第に活動が滞ったりします。継続的にナレッジマネジメントを機能させるためには、日々の業務の中に知識共有の仕組みを組み込む必要があります。誰が、いつ、どのような情報を、どうやって登録するのかを明確にします。

具体的な運用設計の例は以下の通りです。

| 項目 | 設計内容の例 |

|---|---|

| 収集ワークフロー | ・週次の定例会議後、決定事項をプロジェクトリーダーが議事録として登録する。 ・顧客からの問い合わせ対応後、担当者がQ&Aとしてシステムに入力する。 |

| 共有の仕組み | ・新しい情報が登録されたら、関係部署のチャットツールに自動で通知が飛ぶようにする。 |

| 活用の促進 | ・新人が入社したら、まず最初に参照すべきマニュアルリストを渡す。 ・提案書を作成する際は、必ず過去の類似案件の資料を検索してから着手する。 |

| ガバナンス | ・登録された情報は、月に一度、部署のマネージャーが内容の正確性を確認し、古い情報は更新または削除する。 |

このような運用ルールを定めることで、ナレッジマネジメント活動が形骸化するのを防ぎ、組織に定着させることができます。

定着化

ナレッジマネジメントを組織に定着させるには、社員が積極的に参加したくなる仕組みづくりが不可欠です。ルールを作るだけでは、活動は長続きしません。なぜなら、知識の共有は通常の業務に加えて発生する手間と捉えられがちだからです。社員にとって「知識を共有することが得になる」と感じられるような動機付けが必要になります。

具体的な方法として、有益な情報を提供した社員を表彰したり、人事評価の項目に加えたりする「インセンティブ設計」が考えられます。また定期的に「ナレッジレビュー」の時間を設け、共有された知識がどのように役立ったかをフィードバックする場を作ることも有効です。

活動が形骸化しないよう、運用ルールやツールの使い勝手を常に見直し、継続的に改善していく姿勢も重要となります。これらの取り組みを通じて、知識共有が特別な活動ではなく、当たり前の文化として組織に根付いていくのです。

成果測定

ナレッジマネジメントの導入効果を定期的に測定することで、改善につなげられます。効果を可視化することで、活動の価値を組織全体で認識し、継続の動機付けになります。「やりっぱなし」では、その取り組みが本当に目的に貢献しているのか判断できません。設定したKPIがどの程度達成できたかを評価し、次のアクションを考える必要があります。

具体的には、以下のような指標を用いて成果を測定します。

検索成功率:社員がシステムで情報を検索した際に、目的の情報を見つけられた割合。

再利用率:蓄積された資料やテンプレートが、他の業務で再利用された回数。

オンボーディング時間短縮:新入社員が一人で業務を遂行できるようになるまでの時間。

問い合わせ対応件数の削減:よくある質問がナレッジとして共有された結果、ヘルプデスクなどへの問い合わせが減ったか。

これらの数値を定期的に観測し、目標達成度を確認することで、ナレッジマネジメントの取り組みをより効果的なものへと改善していけます。

ナレッジマネジメントを効果的に行うポイント

スモールスタートで始める

ナレッジマネジメントは小規模な範囲から始める「スモールスタート」が成功の鍵です。最初から完璧を目指して全社的に導入しようとすると、失敗する可能性が高まります。なぜなら、大規模なプロジェクトは関係者の調整が難しく、現場の負担も大きくなりがちだからです。まずは特定の部署やチームに限定し、そこで成功体験を積むことで、他の部署へ展開しやすくなります。

具体的には高価な専門ツールを導入する前に、多くの人が使い慣れているExcelやGoogleスプレッドシートで始めるのがおすすめです。例えば顧客からのよくある質問と回答を一覧にした「FAQシート」を作成し、チーム内で共有するだけでも立派なナレッジマネジメントです。小さな成功を積み重ね、運用方法を改善しながら、徐々に対象範囲やツールを拡大していくのが現実的な進め方です。

ITシステムを活用する

ITシステムを積極的に活用することで、ナレッジマネジメントを効率的かつ効果的に進められます。手作業での情報管理には限界があり、システムの力を借りることが不可欠となります。ITシステムを使えば、情報の蓄積、検索、共有が簡単になり、社員の負担を軽減できるからです。また、いつでもどこからでも情報にアクセスできる環境は、働き方の多様化にも対応します。

具体的に活用できるITシステムには、以下のような種類があります。

Wikiツール:Webページのように情報を手軽に作成・編集・共有できる。代表例:Confluence

Q&Aツール:社員同士が質問し、回答を蓄積していくことでナレッジを形成する。

社内検索システム:複数のシステムに散らばった情報を横断的に検索できる。

AI要約ツール:長い文章や議事録をAIが自動で要約し、内容を素早く把握できる。

これらのシステムを目的に応じて組み合わせることで、知識の収集から活用までのプロセスをスムーズにし、ナレッジマネジメントの定着を促進します。

会議・音声をナレッジ化する

これまで活用が難しかった会議の録音などの音声データを、積極的にナレッジとして活用することが重要です。議論の中には、議事録には残らない貴重なアイデアや背景情報が豊富に含まれています。音声データは、そのままでは検索もできず、内容を把握するのに時間がかかるため、活用が進んでいませんでした。しかしAI技術の進化により、この課題は解決されつつあります。

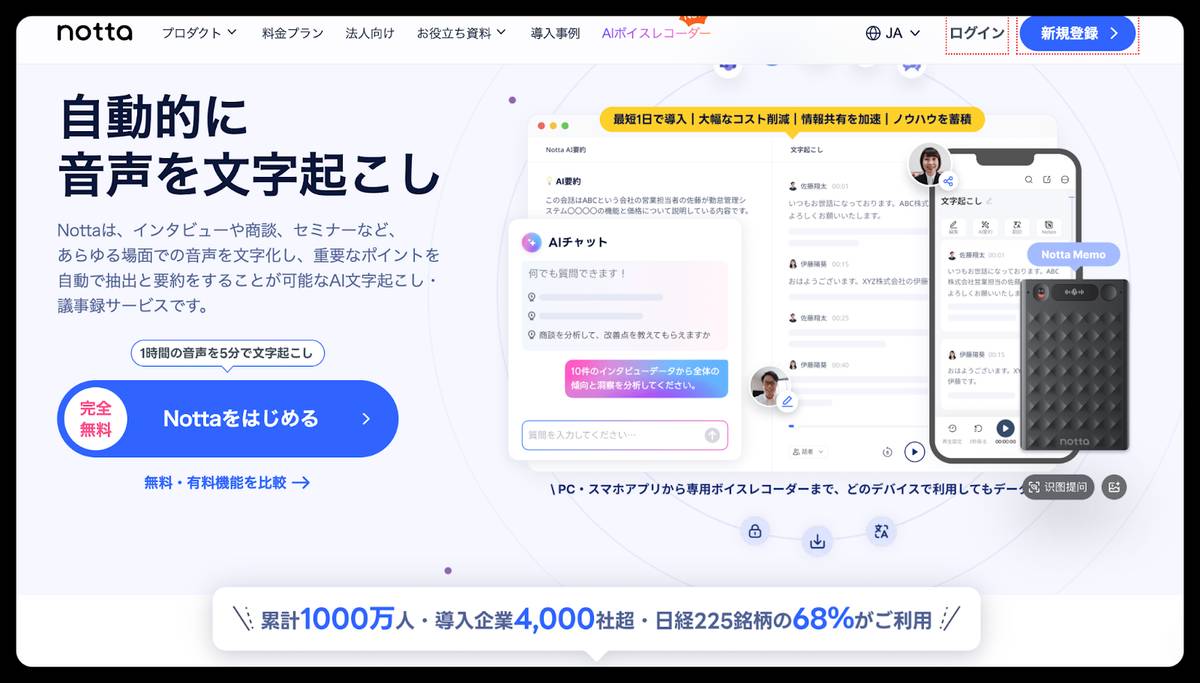

具体的なツールとしては、AI文字起こしツール「Notta」のようなサービスがおすすめです。Nottaは、録音した会議内容をAIが自動でテキスト化します。さらに、そのテキストから重要なポイントを抽出して要約を作成することも可能です。テキスト化されたデータは検索対象となるため、「あの会議で誰が何を話していたか」を後から簡単に見つけ出せます。このように、音声データを自動でテキスト化・要約・検索可能にすることで、会議での議論を丸ごと組織の知識資産に変えることができます。

Nottaは、誰でも無料で月120分の文字起こしができます。まずは音声のナレッジ化を試してみたい方は、公式ホームページからNottaに触れてみてください。

会議やオンライン研修など、さまざまなシーンで手軽にご利用いただけます。

ナレッジマネジメントのメリット

属人化の解消

ナレッジマネジメントの最大のメリットは、業務の属人化を解消できる点にあります。属人化とは、特定の社員しか業務の進め方や詳細を知らない状態のことです。この状態は、その社員が退職したり、急に休んだりした場合に業務が滞るという大きな危険性をはらんでいます。ナレッジマネジメントによって、個人の持つ知識やノウハウを組織の共有財産にすることで、誰でも一定水準の業務を遂行できるようになります。

具体的には、ベテラン社員の持つ顧客対応のコツや、複雑なシステムの操作手順などをマニュアル化して共有します。これにより、担当者が変わってもサービスの品質を平準化でき、顧客満足度の維持につながります。また業務の引き継ぎもスムーズになり、新入社員が早期に戦力となることを助ける効果も期待できます。属人化を解消することは、事業の継続性を高める上で非常に重要です。

問い合わせ削減

ナレッジマネジメントは、社内の問い合わせ対応にかかる工数を大幅に削減します。よくある質問とその回答を整備し、誰もが自分で解決できる環境を作るからです。多くの職場では、同じような質問が繰り返し発生し、特定の社員がその対応に追われています。回答する側も質問する側も本来の業務を中断されるため、組織全体の生産性を低下させる原因となります。

そこでナレッジマネジメントツールを活用して、問い合わせ内容を体系的に蓄積します。

具体的な取り組み

社内ヘルプデスクに寄せられる質問と回答をFAQとして公開する。

情報システム部の担当者が、システムの基本的な使い方に関するマニュアルを整備する。

経理部が、経費精算の手順や注意点をまとめたページを作成する。

これらの取り組みにより、社員は疑問が生じた際にまず自分で調べるようになります。結果として、問い合わせ件数が減少し、社員一人ひとりが自分のコア業務に集中できる時間が増えるのです。

意思決定の高速化

ナレッジマネジメントは、企業の意思決定をより速く、より正確にします。判断に必要な情報やデータが、必要な時にすぐ手に入る環境が整うからです。ビジネス環境の変化が速い現代において、迅速な意思決定は企業の競争力を左右します。しかし判断材料となる情報が社内に散らばっていたり、特定の人物しか持っていなかったりすると、情報収集だけで多くの時間を費やしてしまいます。

例えば新しいプロジェクトを始めるかどうかの会議で、過去の類似プロジェクトの成果や課題がすぐに参照できる状況を想像してください。データに基づいた議論が可能になり、憶測や経験則だけに頼るよりも、精度の高い判断を素早く下せます。また過去の成功事例や失敗事例から学ぶことで、同じ過ちを繰り返す危険性を減らせます。必要な情報へのアクセス性を高めることは、組織全体の意思決定の質と速度を向上させる上で極めて有効です。

学習する組織づくり

ナレッジマネジメントが、組織全体で学び成長し続ける「学習する組織」の土台を作ることが重要です。社員が互いの知識や経験から学び、組織として進化していく文化を醸成できます。個人の成長だけでは、組織全体の能力向上には限界があります。個人の学びを組織の力に変える仕組みがあってこそ、企業は持続的に成長できるのです。ナレッジマネジメントは、その仕組みそのものと言えます。

具体的な効果は以下の通りです。

| 観点 | 効果 |

|---|---|

| 成功・失敗体験の共有 | 成功事例を参考にすることで、成功の再現性を高める。 失敗事例を共有することで、同じ過ちを防ぎ、組織としての経験値を高める。 |

| 部署間の連携強化 | 他部署の知識や取り組みを知ることで、新たな協力やアイデアが生まれる。 組織の壁を越えた知識の融合がイノベーションを促進する。 |

| 自律的な学習文化の醸成 | 社員が自ら情報を探し、学び、そして自らの知識を提供する文化が根付く。 変化に強い、柔軟な組織体質へと変わっていく。 |

ナレッジマネジメントは単なる情報共有にとどまらず、組織の成長を促す文化そのものを育む重要な取り組みです。

ナレッジマネジメントシステムの選び方

選定の基準

ナレッジマネジメントシステムを選ぶ際は、複数の基準から総合的に判断することが重要です。特定の機能だけで選ぶと、実際の運用で使いにくさを感じる可能性があります。なぜなら、ナレッジマネジメントは「情報の蓄積」と「情報の活用」の両輪で成り立つ活動だからです。情報の入力しやすさだけでなく、後から探しやすいか、安全に管理できるかといった点も考慮しなければ、システムが形骸化してしまいます。

具体的には、情報の「検索性」や「編集性」、セキュリティを担保する「権限」設定、変更履歴を追うための「履歴」機能、そして作業を効率化する「AI支援」の有無などが主な評価基準となります。これらの基準に沿って、自社の目的や利用者のITスキルレベルに合ったツールを選ぶことが、導入成功の鍵です。

検索性

システムの「検索性」は、ナレッジマネジメントの成否を分ける最も重要な要素の一つです。必要な情報がすぐに見つからなければ、システムは使われなくなってしまいます。せっかく有益な情報を蓄積しても、利用者が探し出せなければ意味がないからです。検索のスピードはもちろん、キーワードが多少曖昧でも関連情報を提示してくれるような、賢い検索機能が求められます。

例えばファイル名だけでなく、文書の中身まで全文検索できる機能は必須です。また、「タグ」による絞り込み検索や、更新日時、作成者などで並べ替えができる機能も、情報の探しやすさを高めます。利用者がストレスなく目的の情報にたどり着けるかどうかを、選定の最優先事項として考えるべきです。

編集性

誰でも簡単に情報を登録・更新できる「編集性」が、ツールの選定において非常に重要です。編集のハードルが高いと、情報の投稿が滞り、ナレッジが陳腐化してしまいます。ナレッジマネジメントは、一部の専門家だけでなく、多くの社員が参加してこそ価値が高まるからです。プログラミング知識がなくても、ブログを書くような感覚で直感的にページを作成・編集できるツールが望ましいです。

具体的には文字の装飾や画像の挿入が簡単にできるか、複数のメンバーで同時に一つの文書を編集できるか、といった点を確認します。またスマートフォンやタブレットからも手軽に編集できるかどうかも、外出先や移動中に情報を更新する機会が多い職種では重要なポイントになります。

権限

情報ごとに閲覧・編集できる人を細かく設定できる「権限」管理機能は、安全なナレッジマネジメントに不可欠です。全ての情報を全社員に公開することが、必ずしも最善とは限りません。なぜなら、社内には人事情報や未公開の経営情報など、一部の社員にしか公開すべきでない機密情報も存在するからです。情報漏洩のリスクを防ぎ、安心して情報を蓄積するためには、適切なアクセス制御が必須となります。

具体的には、部署単位や役職単位で閲覧権限を設定できる機能や、特定の文書だけを特定のメンバーにのみ公開する機能などが求められます。安全性が担保されてこそ、社員はためらうことなく有益な情報をシステムに蓄積できるようになるのです。

履歴

誰がいつ、どの部分を編集したかがわかる「履歴」管理機能が重要です。この機能により、情報の信頼性を担保し、誤った変更からの復元も容易になります。複数の人が情報を編集する環境では、誤って重要な部分を消してしまったり、古い情報に書き換えてしまったりする可能性があります。変更履歴が残っていれば、間違いに気づきやすく、すぐに元の状態に戻すことができます。

またある情報がどのような経緯で作成・更新されてきたかを確認できるため、情報の背景や意図を理解する助けにもなります。特に、業務マニュアルや規程など、正確性が求められる情報を管理する上で、履歴管理機能は欠かせないものといえます。

AI支援

AIによる支援機能の有無は、今後のナレッジマネジメントシステムの選定において重要な基準となります。AIを活用することで、知識の収集・整理・活用にかかる手間を大幅に削減できるからです。ナレッジマネジメントが定着しない理由の一つに、情報入力の負担が大きいことが挙げられます。AI支援機能は、この課題を解決する力を持っています。

例えば会議の音声を自動で文字起こしして議事録を作成する機能や、長い文書をAIが数行に要約してくれる機能があります。また、質問を入力すると、社内の文書からAIが関連箇所を探し出して回答を生成してくれる機能も登場しています。これらの機能を活用することで、社員はより本質的な業務に集中できるようになります。

おすすめナレッジマネジメントツール5選

ナレッジマネジメントを始めるにあたり、どのツールを選べば良いか迷う方も多いでしょう。世の中には多種多様なツールが存在し、それぞれに特徴があります。ここでは、多くの企業で導入実績があり、評価の高い代表的なナレッジマネジメントツールを5つ紹介します。自社の目的や規模、文化に合ったツールを見つけるための参考にしてください。

おすすめナレッジマネジメントツール比較表

| ツール名 | 主な特徴 | 料金概要 | おすすめの組織・人 |

|---|---|---|---|

| Notta | AIによる高精度な文字起こし・議事録サービス。会話(暗黙知)を検索可能なテキスト(形式知)に自動変換。AI要約機能。 | 無料プランあり(月120分まで)。有料プランあり。 | ・議事録作成の工数を削減したい組織 ・会議の議論を知識資産として活用したい企業 |

| Confluence | Atlassian社製の世界的なツール。Wikiのように情報を蓄積。豊富なテンプレート。Jiraとの強力な連携。 | 無料プランあり。利用人数に応じた月額制。 | ・Jiraを利用している開発チーム ・体系的な情報管理を重視する組織 |

| Qast | 日本製。「Q&A」と「メモ」機能でナレッジを蓄積。シンプルな操作性。 | 利用人数に応じた月額制。 | ・社内の質問対応に工数がかかっている組織 ・社員間のコミュニケーションを活性化したい企業 |

| esa | 日本製。「情報を育てる」コンセプト。未完成(WIP)から共有し、チームで育てる。Markdown記法。 | 利用人数に応じた月額制(手頃)。 | ・チームで協力してドキュメントを作成する組織 ・スピード感を重視する企業 |

| Kibela | 日本製。ブログ感覚で手軽に情報発信。グループごとの情報出し分け。プレゼンテーションモード。 | 利用人数に応じた月額制。 | ・社員個人の発信を促したい企業 ・オープンな組織文化を醸成したい企業 |

| Notion | オールインワンワークスペース。ナレッジ管理、タスク、DBなどを集約。ブロック単位で自由にページを構築可能。 | 個人向け無料プランあり。チーム向け有料プランあり。 | ・一つのツールで情報管理を完結させたい組織 ・デザイン性やカスタマイズ性を重視する企業 |

Notta

Nottaは、会議やインタビュー、商談など、あらゆる場面での音声を高精度で文字化するAI文字起こし・議事録サービスです。最大の特徴は、これまで活用が難しかった会話という「暗黙知」の宝庫を、検索・共有可能な「形式知」へと自動で変換できる点です。

AIが自動で重要なポイントの抽出と要約を行うため、議事録作成にかかる時間を大幅に短縮し、担当者の負担をぐっと減らします。また、キーワード検索機能で特定の発言を音声記録と共にすぐに確認できるため、「言った言わない」といったコミュニケーションのズレを解消します。音声とテキストデータをAIが分析し、重要なインサイトを提供することで、情報の再利用や効率的なデータ分析も可能にします。

料金は、毎月120分まで無料で利用できるフリープランから、チーム向けの有料プランまで用意されています。おすすめの人は、議事録作成の工数に課題を感じている組織や、会議での議論を組織の知識資産として本格的に活用したい企業です。

Confluence

Confluenceは、オーストラリアのAtlassian社が開発する、世界中で広く利用されているナレッジマネジメントツールです。プロジェクト管理ツールJiraとの連携に強みを持ち、ソフトウェア開発チームを中心に絶大な支持を得ています。Wikiのように手軽に情報を書きためられるのが特徴です。豊富なテンプレートが用意されており、議事録やプロジェクト計画書などを効率的に作成できます。

特徴は、その高いカスタマイズ性と連携機能です。Jiraと連携させれば、開発の進捗とドキュメントを紐付けて管理できます。また、多数の外部アプリを追加して機能を拡張することも可能です。料金は利用人数に応じた月額制で、無料プランも提供されています。おすすめの人は、Jiraをすでに利用している開発チームや、体系的な情報管理を重視する組織です。

Qast

Qastは、「Q&A」と「メモ」の2つの機能でナレッジの蓄積と活用を促進する、日本製のナレッジマネジメントツールです。誰かが質問を投稿し、それに詳しい人が回答することで、自然とナレッジが溜まっていく仕組みが特徴です。個人の持つノウハウは、メモ機能を使って手軽に投稿できます。シンプルな操作性で、ITツールに不慣れな人でも使いやすい設計になっています。

質問の解決・未解決が一目でわかる点や、優れた投稿をした人が評価される仕組みがある点も特徴です。これにより、社員の積極的な情報共有を促します。料金は利用人数に応じた月額制プランが中心です。おすすめの人は、社内の質問対応に多くの時間がかかっている組織や、社員間のコミュニケーションを活性化させたいと考えている企業です。

esa

esaは、「情報を育てる」という独自のコンセプトを持つ、日本製のナレッジマネジメントツールです。未完成な状態でも気軽に情報を投稿できる点が最大の特徴です。「WIP(Work In Progress)」機能により、書きかけの文書をチームに共有し、他のメンバーからのフィードバックを受けながら完成度を高めていくことができます。

特徴はそのシンプルで可愛らしいデザインと、Markdown記法による軽快な編集体験です。楽しみながらドキュメントを作成できるため、情報発信のハードルを下げてくれます。料金は利用人数に応じた月額制で、手頃な価格から始められます。Webエンジニアやデザイナーなど、チームで協力しながらドキュメントを作成する文化を持つ組織や、完璧さよりもスピード感を重視する企業におすすめです。

Kibela

Kibelaは、個人の発信を組織の力にするというコンセプトの、日本製のナレッジマネジメントツールです。ブログを書くような感覚で手軽に情報を発信できるのが特徴です。個人のノウハウや日々の気づきなどを気軽に共有し、それに対してコメントや「いいね」で反応することで、コミュニケーションを活性化させます。

特徴は、所属グループごとに情報を出し分けられる点です。全社公開の情報と、部署内限定の情報を使い分けることで、適切な範囲での情報共有が可能です。またプレゼンテーションモードも備わっており、作成したドキュメントをそのままスライドとして発表できます。料金は利用人数に応じた月額制プランが用意されています。おすすめの人は、社員一人ひとりの発信を促し、オープンな組織文化を醸成したい企業です。

Notion

Notionは、アメリカ発の「オールインワンワークスペース」ツールです。ナレッジマネジメント機能だけでなく、タスク管理、データベース、ドキュメント作成など、業務に必要なあらゆる機能を一つに集約できるのが最大の特徴です。ブロックと呼ばれる部品を組み合わせることで、自由自在にページを構築できます。

その圧倒的な自由度と、美しいデザインも大きな特徴です。テンプレートも豊富ですが、一から自社に最適な情報管理の仕組みを構築できます。データベース機能は特に強力で、様々な情報を関連付けて管理することが可能です。料金は個人向けの無料プランから、チーム向けの有料プランまで幅広く提供されています。おすすめの人は、一つのツールで情報管理を完結させたい組織や、デザイン性やカスタマイズ性を重視する企業です。

ナレッジマネジメント導入を成功させるためのポイント

入力の負荷を軽くする

ナレッジマネジメントを定着させるには、情報入力の負荷をできる限り軽くすることが不可欠です。入力作業が面倒だと、社員は投稿をためらい、活動が続きません。日々の業務で忙しい社員にとって、追加の入力作業は大きな負担となるからです。ナレッジ共有の重要性を理解していても、手間がかかる方法では長続きしないのが実情です。

具体的な解決策として、まず「自動化」が挙げられます。例えば会議の音声をAIで自動的に文字起こしし、要約まで作成するツールを使えば、議事録作成の手間が劇的に削減されます。もう一つは「テンプレート化」です。報告書や議事録など、よく作成する文書の雛形を用意しておくことで、ゼロから作成する必要がなくなり、誰でも質の揃った情報を効率的に入力できるようになります。

検索性を高める

蓄積した情報の中から必要なものをすぐに見つけ出せる「検索性」を高める工夫が、ナレッジマネジメントの成功に直結します。情報が見つからなければ、システムは宝の持ち腐れとなってしまいます。利用者が「探すのが面倒だ」と感じた瞬間に、そのシステムは使われなくなります。そのため情報を登録する段階から、後で探しやすいように整理しておく「情報設計」が重要になります。

具体的な工夫には、以下のようなものがあります。

タグ付けのルール化:情報の内容を表すキーワード(タグ)を付けるルールを決め、徹底する。例:「#営業」「#提案資料」「#2024年」

命名規則の統一:ファイルやページのタイトルに規則性を持たせる。例:「【議事録】20241104_〇〇定例会」

定期的な情報レビュー:古い情報や重複している情報を定期的に見直し、整理・削除する。

これらの地道な取り組みが、システムの利便性を高め、継続的な利用につながります。

活用したくなる環境を作る

一部の優秀な社員だけが発信するのではなく、多くの社員が参加したくなる環境を作ることが重要です。そのためには、情報を提供することが評価される仕組みが必要です。情報共有には手間がかかるため、何かしらの動機付けがなければ、活動は自然消滅してしまいます。「発信しても自分に得がない」と感じれば、誰も積極的に動こうとはしません。

具体的な方法として、有益なナレッジを提供した社員や、共有されたナレッジをうまく活用した社員を表彰する「インセンティブ制度」が有効です。例えば、「ナレッジ王」のような賞を設けて報奨金を出したり、人事評価の項目に「ナレッジ共有への貢献度」を加えたりすることが考えられます。これにより、ナレッジ共有が個人の評価や成長につながるという認識が広まり、組織全体の活動が活性化します。

運用ルールは定期的に見直す

最初に決めた運用ルールに固執せず、状況に合わせて定期的に見直す柔軟性が成功の鍵になります。ルールが形骸化し、現場の実態に合わなくなると、ナレッジマネジメントは機能しなくなります。ビジネス環境や組織の状況は常に変化するため、当初は最適だったルールも時間と共に古くなるからです。ルールが多すぎたり厳しすぎたりすると、かえって社員の負担となり、活動を妨げる原因にもなりかねません。

運用ルールを見直す際のポイントは以下の通りです。

| ポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| ルールの最小化 | 最初に決めるルールは必要最小限にとどめ、運用しながら追加・修正していく。 |

| 定期的な見直し会議 | 四半期に一度など、定期的に関係者で集まり、ルールの現状評価と改善策を話し合う場を設ける。 |

| 現場からのフィードバック | 実際にシステムを利用する現場の社員から、使いにくい点や改善の要望をヒアリングする仕組みを作る。 |

このように、運用を続けながら改善を繰り返すことで、ナレッジマネジメントを常に生きた活動として維持することができます。

ナレッジマネジメントのよくある質問・用語集

ナレッジマネジメントとはどういう意味?

ナレッジマネジメントとは、社員一人ひとりが持つ知識や経験を、組織全体の資産として共有し、活用していくための経営手法です。組織として知識を蓄積・発展させることで、業務の効率化や新しい価値の創造を目指します。

具体的には、熟練社員の技術をマニュアル化したり、営業の成功事例をデータベース化したりします。これらの活動を通じて、誰もが有益な情報にアクセスできる環境を整えます。ナレッジマネジメントは個人の力を組織の力へと変え、企業の持続的な成長を支えるための重要な考え方です。

KMとナレッジマネジメントの違いは?

「KM」と「ナレッジマネジメント」は同じ意味です。KMは、ナレッジマネジメントの英語表記である「Knowledge Management」の頭文字を取った略称です。ビジネスの現場や専門家の間では、長い言葉を簡潔に表現するために略語がよく用いられます。ナレッジマネジメントもその一つで、特にアルファベットで表記する際にKMと略されることが一般的です。

まとめ

本記事では、ナレッジマネジメントの基礎知識から具体的な導入手順、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。ナレッジマネジメントとは、個人の知識を組織の力に変え、属人化の解消や生産性向上を実現する、現代のビジネスに不可欠な経営手法です。

ナレッジマネジメントを成功させる鍵は、いかに「情報入力の負担」を減らし、継続できる仕組みを築くかにかかっています。特に、会議での議論や顧客との対話に含まれる貴重な「暗黙知」を、手間をかけて「形式知」に変換する作業は、多くの企業で形骸化の原因となっています。

この課題を解決し、ナレッジマネジメントを加速させるのが、AI文字起こしサービス「Notta」です。Nottaを使えば、会議の音声を高精度で自動テキスト化し、AIが要約まで作成します。これまで議事録作成に費やしていた時間を削減できるだけでなく、埋もれていた音声情報という新たな知識資産を、誰もが検索・活用できる形で蓄積できるようになります。

Nottaを導入することで、情報入力のハードルを下げ、組織全体の知識共有を活性化させる第一歩を踏み出すことができます。誰でも無料で始められますので、興味がある方は公式ホームページから試してみてください。

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン