【図解】暗黙知と形式知とは?SECIモデルで知識を組織の力に変える方法

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

「特定の社員にしかできない業務がある」 「ベテラン社員が退職したら、貴重なノウハウが失われてしまった」

このような「業務の属人化」は、多くの組織が抱える根深い問題です。個人の能力に依存する体制は、組織の成長を妨げるだけでなく、事業継続のリスクにも直結します。

この問題を解決する鍵は、組織内に存在する2種類の知識、「暗黙知(あんもくち)」と「形式知(けいしきち)」を正しく理解し、活用することにあります。

暗黙知:個人の経験や勘に基づく、言葉で説明しにくい知識(例:職人の技)

形式知:マニュアルや文章で説明できる、客観的な知識(例:業務手順書)

この記事では、暗黙知と形式知の基本的な違いから、両者を相互に変換して組織全体の力に変える具体的なプロセスまで、図解を交えながら分かりやすく解説します。

この記事を読めば、属人化を防ぎ、組織全体で知識を共有・発展させ、イノベーションを生み出すための具体的なヒントが得られるはずです。

暗黙知と形式知の基本的な理解

まず、組織の知識を語る上で欠かせない「暗黙知」と「形式知」の定義と、その違いについて詳しく見ていきましょう。

暗黙知(Tacit Knowledge)とは?

暗黙知とは、個人の経験や長年の勘、身体的な感覚に基づいており、言語化して他者に伝えるのが難しい主観的な知識のことです。しばしば「コツ」「ノウハウ」「勘所」などと呼ばれ、その人自身も無意識のうちに活用している場合があります。

暗黙知の具体例

優れた営業担当者が持つ、顧客のニーズを察知する能力や交渉の駆け引き

熟練の料理人が持つ、レシピには書けない絶妙な火加減や味付けの感覚

ベテランの運転手が見せる、危険を予知する運転技術

これらの知識は、マニュアルを渡すだけでは簡単に伝承できないのが特徴です。

形式知(Explicit Knowledge)とは?

形式知とは、文章や図、数式、データなどを用いて客観的に表現され、誰もが共有・理解できる知識のことです。マニュアルや手順書、レポートなどがこれに該当します。

形式知の具体例

業務マニュアル、社内規定

製品の設計図、仕様書

売上データや市場分析レポート

会議の議事録、企画書

形式知は客観的で再現性が高いため、組織内での共有や展開が容易です。

【比較表】暗黙知と形式知の違い

| 特徴 | 暗黙知 (Tacit Knowledge) | 形式知 (Explicit Knowledge) |

|---|---|---|

| 表現方法 | 言語化・図式化が困難 | 言語化・図式化が可能 |

| 知識の性質 | 主観的、文脈依存的 | 客観的、普遍的 |

| 獲得方法 | 経験、実践、模倣 | 学習、読書、伝達 |

| 伝達の容易さ | 難しい | 容易 |

| 具体例 | 職人の技、リーダーシップ | マニュアル、データ、理論 |

組織が持続的に成長するためには、個人の優れた「暗黙知」を、誰もが活用できる「形式知」へと変換し、その形式知を基に新たな暗黙知を生み出すという、知識の循環サイクルを創り出すことが不可欠です。

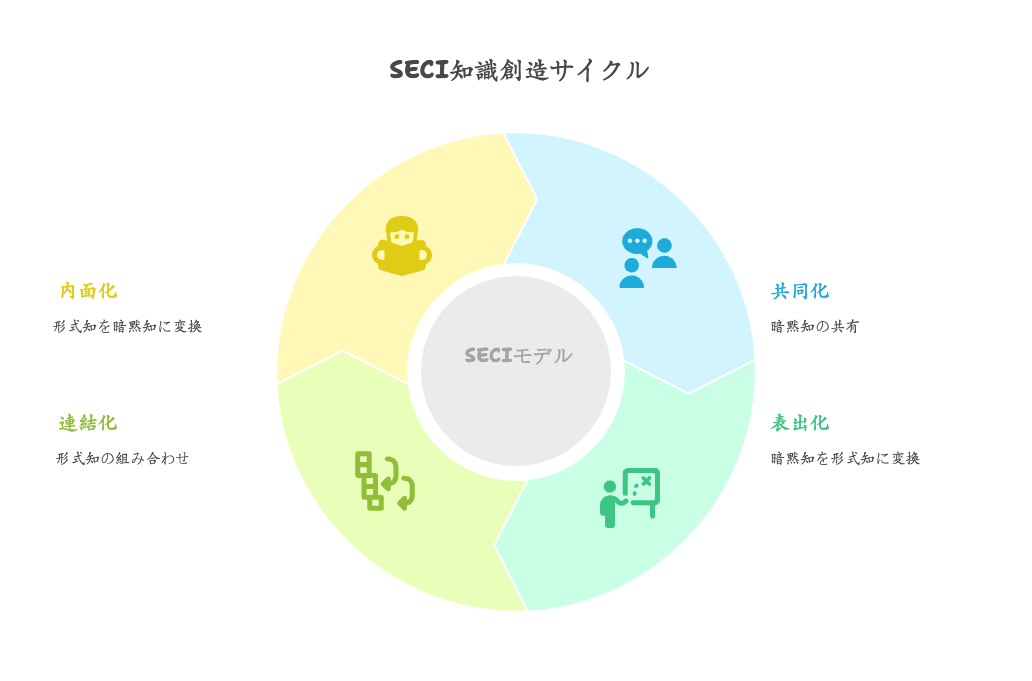

知識変換の鍵「SECIモデル」とは

暗黙知と形式知を相互に変換し、組織的な知識創造を促すためのフレームワークが「SECI(セキ)モデル」です。このモデルを理解することが、暗黙知の形式知化を実践する上で極めて重要になります。

SECIモデルは、以下の4つのプロセスが循環することで、知識が個人から組織へと広がり、質的にも向上していく様を示しています。

共同化 (Socialization):暗黙知 → 暗黙知

表出化 (Externalization):暗黙知 → 形式知

連結化 (Combination):形式知 → 形式知

内面化 (Internalization):形式知 → 暗黙知

この4つのプロセスを経ることで、個人のひらめきが組織の資産へと昇華していくのです。

暗黙知を形式知に変える具体的な4つのプロセス

それでは、SECIモデルに基づき、暗黙知と形式知がどのように変換され、組織の力となっていくのか、具体的なプロセスを見ていきましょう。

1. 共同化(Socialization):体験共有で暗黙知を得る

最初のステップは、暗黙知を暗黙知のまま他者へ移転する「共同化」です。これは、OJTで先輩の動きを見て仕事を覚えたり、同じプロジェクトを経験したりすることで、言葉にならないコツや感覚を共有するプロセスです。

ポイント:雑談やブレインストーミングなど、従業員同士が直接対話し、共感し合える「場」を作ることが重要です。

2. 表出化(Externalization):対話を通じて暗黙知を形式知へ

ここが最も重要なプロセスです。「表出化」は、対話や共同作業を通じて、個人の頭の中にある暗黙知を、言葉や図、コンセプトといった「形式知」に変換する作業を指します。

ポイント:

対話の活用:1対1のヒアリングやディスカッションで、「なぜそうするのか?」を深く掘り下げる。

言語化の支援:本人がうまく言葉にできない部分を、聞き手が整理し、言語化を手伝う。

例:熟練技術者へのインタビューを基に業務マニュアルを作成する、トップ営業のノウハウを営業トークスクリプトにまとめる。

3. 連結化(Combination):形式知を組み合わせて新たな知識へ

「連結化」は、表出化によって作られた形式知や、既存の形式知を組み合わせ、より体系的で付加価値の高い新たな形式知を創造するプロセスです。

ポイント:社内WikiやデータベースなどのITツールを活用し、情報を一元管理することが効果的です。

例:複数の部署から集めた売上データを統合・分析して新たな市場戦略レポートを作成する、顧客からの問い合わせ履歴をFAQとして体系化する。

4. 内面化(Internalization):形式知を実践し自分のものに

最後の「内面化」は、連結化によって作られた形式知を、個人が実践を通じて学び、自分自身の新たな「暗黙知」として体得するプロセスです。

ポイント:マニュアルを読むだけでなく、ロールプレイング研修や実際の業務で試す機会を提供することが重要です。

例:新しく作られたマニュアルを基に業務を行い、自分なりのコツを掴む、成功事例を学び、自分の担当案件で応用してみる。

この内面化によって得られた新たな暗黙知が、次の共同化のきっかけとなり、知識創造のサイクルが再び始まります。

なぜ今、暗黙知の形式知化が重要なのか?

暗黙知を形式知に変える取り組みは、組織に多くのメリットをもたらします。

1. 属人化の防止と業務の標準化

特定の個人にしかできない業務をなくし、組織全体の業務品質を安定させることができます。これにより、担当者の急な退職や異動といったリスクにも対応しやすくなります。

2. 組織全体の生産性向上

優れた個人のノウハウ(暗黙知)が形式知として共有されることで、組織全体のスキルレベルが底上げされ、生産性が向上します。新入社員や若手社員も、質の高い知識にアクセスしやすくなります。

3. イノベーションの促進

個人の持つ暗黙知が形式知として共有され、さらに別の形式知と連結化されることで、これまでになかった新しいアイデアやビジネスモデルが生まれる土壌が育まれます。

4. 人材育成の効率化

形式知化されたマニュアルや成功事例は、体系的な教育プログラムの基盤となります。これにより、OJTだけに頼るよりも効率的かつ効果的に人材を育成することが可能になります。

よくある質問(Q&A)

Q1:暗黙知の形式知化は、何から始めればよいですか?

A1:まずは、組織にとって価値が高く、かつ属人化している業務を特定することから始めましょう。その業務を担当するハイパフォーマーに協力してもらい、小さなチームでマニュアル作成やヒアリングといった「表出化」のプロセスを試してみるのがおすすめです。

Q2:形式知を管理するのに効果的なツールはありますか?

A2:社内Wiki、ナレッジベース、チャットツール、ファイル共有システムなどが有効です。重要なのは、ツールを導入するだけでなく、「誰もが情報を探しやすく、更新しやすい」状態を維持するためのルール作りと運用です。

Q3:暗黙知を形式知化する際の注意点は何ですか?

A3:最も多い失敗は、ヒアリング対象者(ベテラン社員など)に負担をかけすぎることです。「自分のノウハウをすべて書き出してほしい」と丸投げするのではなく、聞き手が対話を通じて丁寧に引き出し、言語化をサポートする姿勢が不可欠です。また、形式知化することの目的とメリットを事前に共有し、協力的な雰囲気を作ることも重要です。

まとめ:暗黙知を形式知に変え、組織の成長を加速させよう

本記事では、「暗黙知」と「形式知」の違いから、それらを相互に変換し、組織の力に変える具体的なプロセスまでを解説しました。

暗黙知は個人の経験に根差した言語化しにくい知識、形式知は誰もが共有できる客観的な知識です。

この2つの知識を「共同化→表出化→連結化→内面化」というSECIモデルのサイクルで循環させることが、組織的な知識創造の鍵となります。

暗黙知の形式知化は、属人化の防止、生産性の向上、イノベーションの促進に繋がり、企業の持続的な成長を支えます。

組織の中に眠っている貴重な「暗黙知」は、未来を切り拓くための宝の山です。まずは身近な業務から、その宝を掘り起こす一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

【Nottaの活用】AIによる文字起こしで「表出化」を加速する

この暗黙知から形式知への変換、特にSECIモデルにおける最重要プロセスである「表出化(Externalization)」において、AI文字起こしサービス「Notta」は極めて強力なツールとなり得ます。

熟練技術者へのインタビュー、トップ営業の商談、あるいは何気ないブレインストーミングには、言語化されていない貴重な暗黙知が豊富に含まれています。

Nottaを使えば、これらの会話をリアルタイムで、かつ高精度にテキスト化することが可能です。これにより、ヒアリング担当者が手作業で議事録を作成する負担を大幅に削減できるだけでなく、話者の思考プロセスや言葉のニュアンスといった、記録に残しにくい情報までを形式知の第一歩として余すことなく捉えることができます。

テキスト化されたデータは検索や分析も容易になるため、次の「連結化」プロセスへとスムーズに繋げ、組織の知識創造サイクル全体を効率的に加速させるでしょう。

参考文献

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン