オンライン授業の効果的な受け方|メリット・デメリットから必須ツールまで徹底解説

業界トップの正確率で作業効率爆上げ!

オンライン授業が当たり前になった今、「集中できない」「対面授業との違いに戸惑う」といった悩みを抱えていませんか?多くの学生が同じ課題を感じています。しかし、少しの工夫と準備で、オンライン授業は対面授業以上に効果的な学習の場となり得ます。

本記事では、オンライン授業の学習効果を最大限に引き出すための、効果的な受け方と具体的なコツを網羅的に解説します。

オンライン授業の基本的な種類から、準備すべき環境、集中力を維持する方法、さらには便利なツールまで、この記事一本で全てが分かります。最後まで読めば、オンライン授業への不安が自信に変わり、明日からの学習がより充実したものになるでしょう。

まずは基本から!オンライン授業とは?

オンライン授業とは、インターネットを通じて提供される授業形態の総称です。PCやタブレット、スマートフォンなどのデバイスを使って、時間や場所に縛られずに学習できるのが最大の特徴です。まずは、その主な種類と、授業で使われる代表的なツールについて理解を深めましょう。

オンライン授業の主な3つの種類

オンライン授業は、配信方法によって大きく3つの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の学習スタイルに合った受け方を考えることが重要です。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| オンデマンド型 | 事前に録画された授業動画を視聴する形式。 | 好きな時間に繰り返し視聴できる。自分のペースで学習を進められる。 | 質問がしにくい。自己管理能力が求められる。 |

| リアルタイム配信型 | 決まった日時にライブで授業が配信される形式。 | その場で質問できる。他の学生との一体感が得やすい。 | 時間的な制約がある。通信環境に左右されやすい。 |

| ハイブリッド型 | 対面授業とオンライン授業を組み合わせた形式。 | 両方の利点を享受できる。柔軟な学習計画が立てやすい。 | スケジュール管理が複雑になりがち。 |

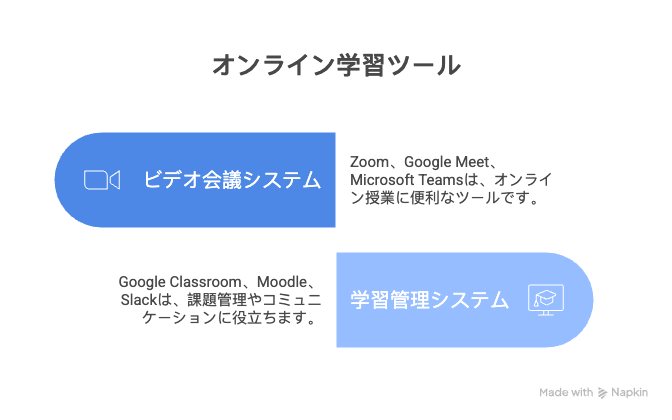

これだけは知っておきたい!代表的なオンライン授業ツール

オンライン授業をスムーズに受けるためには、いくつかのツールを使いこなす必要があります。ここでは、特に利用頻度の高いツールを紹介します。

ビデオ会議システム

Zoom: オンライン授業で最も広く使われているツールの一つ。ブレイクアウトルーム(少人数のグループ分け)機能など、授業に便利な機能が豊富です。

Google Meet: Googleアカウントがあれば誰でも簡単に利用でき、Googleカレンダーとの連携もスムーズです。

Microsoft Teams: Microsoft 365の一部であり、チャット、ファイル共有、ビデオ会議が統合されているため、グループワークや共同作業に適しています。

学習管理システム(LMS)

Google Classroom: 課題の提出や資料の配布、アナウンスなどを一元管理できるツール。シンプルで直感的に使えます。

Moodle: 世界中の大学で採用されているオープンソースのLMS。カスタマイズ性が高いのが特徴です。

Slack: 主にビジネスチャットツールとして知られていますが、授業の連絡や学生間のコミュニケーション、ファイル共有にも活用されています。

メリット・デメリットを徹底比較!オンライン授業を賢く活用しよう

オンライン授業には多くの利点がある一方で、特有の難しさも存在します。メリットを最大限に活かし、デメリットに賢く対処する方法を学びましょう。

オンライン授業の5つのメリット

場所や時間を選ばずに学習できる:通学時間が不要になり、その時間を予習や復習、課外活動に充てることができます。

自分のペースで繰り返し復習できる:特にオンデマンド型では、理解できなかった部分を何度も見返すことが可能です。

交通費や移動時間の節約になる:経済的な負担が軽減されるだけでなく、身体的な疲労も少なくなります。

デジタルスキルが自然と身につく:ツールの使用やオンラインでのコミュニケーションを通じて、社会で必須となるITリテラシーが向上します。

質問や発言のハードルが低い場合がある:大勢の前で挙手するのが苦手な人でも、チャット機能を使えば気軽に質問や意見表明ができます。

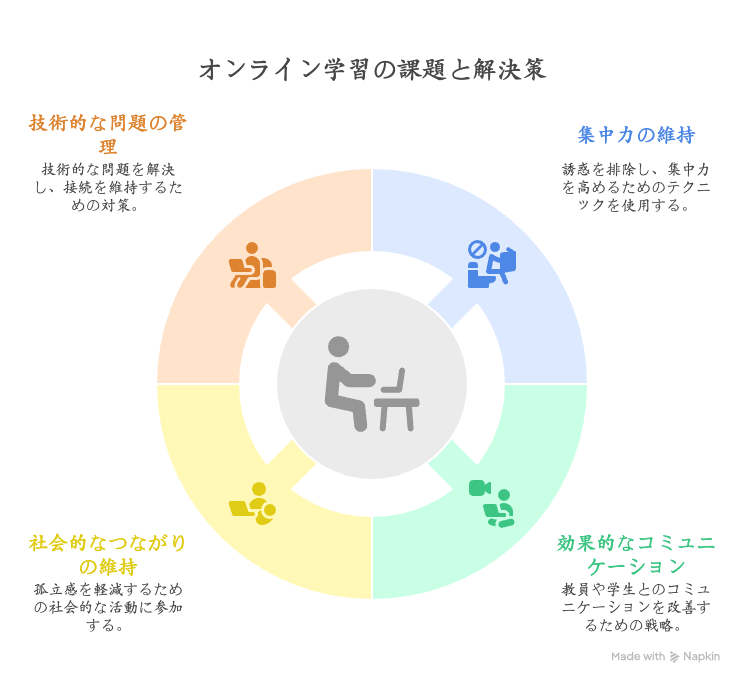

ここが課題!オンライン授業の4つのデメリットと対策

集中力が途切れやすい

課題:自宅にはスマートフォンや漫画など、誘惑が多く存在します。

対策:学習専用のスペースを確保し、授業中は不要なものを視界から排除しましょう。時間を区切って集中と休憩を繰り返す「ポモドーロテクニック」も有効です。

質問やコミュニケーションが取りづらい

課題:対面と比べて、教員や他の学生の反応が分かりにくく、質問のタイミングを逃しがちです。

対策:チャット機能を積極的に活用しましょう。また、多くの大学で設けられている「オフィスアワー(教員が質問を受け付ける時間)」を利用するのも良い方法です。

孤独感を感じやすい

課題:キャンパスで友人と会う機会が減り、社会的な孤立を感じることがあります。

対策:授業内でグループワークがあれば積極的に参加するほか、オンラインでの勉強会やサークル活動に参加し、意識的に他者との接点を作りましょう。

通信環境や機材トラブルのリスク

課題:Wi-Fiの接続不良やPCのフリーズなど、予期せぬトラブルで授業に参加できなくなる可能性があります。

対策:事前に大学が推奨する環境を確認し、接続テストを行っておきましょう。スマートフォンのテザリングなど、代替の接続手段を準備しておくと安心です。

【実践編】明日から変わる!オンライン授業の効果的な受け方

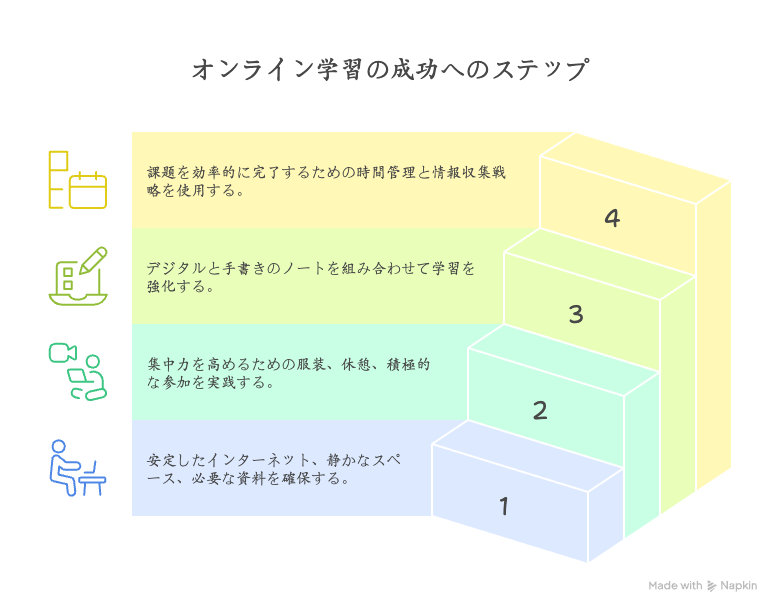

ここからは、オンライン授業の学習効果を飛躍的に高めるための具体的な実践方法を3つのステップで紹介します。

STEP1:授業前に完璧な学習環境を準備する

準備が学習の質を左右します。以下のチェックリストを参考に、万全の体制で授業に臨みましょう。

PC・タブレット:安定して動作するもの。

Webカメラ:内蔵カメラで問題ありませんが、画質にこだわるなら外付けも検討。

マイク付きイヤホン/ヘッドセット:周囲の雑音を拾わず、自分の声もクリアに届けるために必須です。

安定したインターネット(Wi-Fi)環境:動画視聴に耐えうる速度と安定性があるか確認。

静かで集中できるスペース:家族に授業中であることを伝え、協力を得ましょう。

手元の資料:事前にダウンロードしたレジュメや教科書。

筆記用具・ノート:PCでのメモも良いですが、手書きの方が記憶に定着しやすいという研究結果もあります。

飲み物:授業中に席を立たなくて済むように準備。

STEP2:『集中できない』を克服する5つのコツ

オンライン授業で最大の敵は「集中力の低下」です。以下のコツを実践して、高い集中力を維持しましょう。

「授業モード」に切り替える服装に着替える パジャマのままでは、脳がリラックスモードから切り替わりません。通学時と同じように身支度を整えることで、学習へのスイッチが入ります。

スマートフォンは別の部屋に置く 最大の誘惑であるスマートフォンは、物理的に遠ざけるのが最も効果的です。視界に入らないだけでも、集中力の持続時間は大きく変わります。

能動的に参加する(相づち、メモ、チャットでの発言) ただ聞いているだけでは眠くなります。教員の話にうなずいたり、重要なポイントをメモしたり、チャットで質問したりと、常に能動的な姿勢で参加しましょう。

あえてカメラをオンにして適度な緊張感を保つ 「見られている」という意識は、良い緊張感を生み出します。姿勢が良くなり、授業態度も自然と真剣になります。

定期的に休憩を取り、目を休ませる 90分の授業であれば、中盤で5分程度の休憩を挟みましょう。遠くの景色を眺めたり、軽いストレッチをしたりして、心身をリフレッシュさせることが大切です。

STEP3:学習効果を高めるノート術と課題・レポート攻略法

オンライン授業では、インプットだけでなくアウトプットの質も重要です。

デジタルノートと手書きノートの使い分け

デジタルノート(OneNote, Evernoteなど):授業資料のスクリーンショットを貼り付けたり、リンクを埋め込んだりでき、検索性も高いのがメリットです。

手書きノート:図や表を自由に書き込めるため、思考の整理に適しています。 両方を併用し、講義内容はデジタル、自分の思考整理は手書き、といった使い分けがおすすめです。

課題・レポートのための効率的な情報収集術と時間管理術

大学の図書館が提供する学術データベース(CiNii Articles, J-STAGEなど)を活用しましょう。信頼性の高い情報を効率的に集めることができます。また、課題は後回しにせず、授業後すぐに着手するのが鉄則です。カレンダーアプリやタスク管理ツールを使い、締め切りから逆算して計画を立てましょう。

オンライン授業に関するQ&A

ここでは、学生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. パソコンはどんなスペックのものが必要ですか?

A. 文書作成やWeb会議が主であれば、基本的なモデルで十分です。ただし、複数のアプリケーションを同時に動かすことも多いため、快適に使うならCPUはCore i5以上、メモリは8GB以上を推奨します。大学によっては推奨スペックを公開しているので、確認してみましょう。

Q. どうしても集中できないときはどうすればいいですか?

A. 5分間の短い休憩を取り、一度PCから離れてみましょう。軽いストレッチで体をほぐしたり、窓を開けて換気したりするだけでも気分転換になります。それでもダメな場合は、場所を変えてみる(リビングから自室へなど)のも一つの手です。

Q. 友達ができなくて孤独です。

A. 多くの学生が同じ悩みを抱えています。大学や学部が主催するオンライン交流イベントに参加したり、SNSで同じ授業を取っている人を探して情報交換したりするのも良いでしょう。勇気を出して、グループワークで一緒になった人に声をかけてみるのもおすすめです。

Q. リアルタイム授業でカメラは常にオンにすべきですか?

A. 教員からの指示に従うのが基本です。指示がない場合は、オンにすることが推奨されますが、通信環境やプライバシーの都合で難しい場合もあるでしょう。その際は、背景をぼかす機能やバーチャル背景を活用したり、事前に教員に事情を伝えたりする配慮があると丁寧です。

Q. 通信量が心配です。節約する方法はありますか?

A. ビデオ会議ツールの設定で、受信するビデオの画質を標準(SD)に下げることで、データ通信量を抑えることができます。また、大学が学生向けにWi-Fi環境を提供している場合は、積極的に利用しましょう。

まとめ:オンライン授業を「最高の学びの場」に変えよう

本記事では、オンライン授業の種類やツールといった基本から、具体的なメリット・デメリット、そして学習効果を高めるための効果的な受け方までを詳しく解説しました。

オンライン授業は、受け身ではなく能動的に取り組む姿勢と少しのコツで、対面授業以上に効果的な学習の場になり得ます。

最も重要なのは、学習環境を整え、「効果的な受け方」を意識して実践することです。今日紹介したコツを一つでも試すことで、あなたのオンライン授業体験は大きく変わります。

最後に、今すぐ始められるアクションプランを提案します。まずは、次の授業で「スマートフォンを別の部屋に置く」ことから始めてみませんか?そして、本記事の「準備物チェックリスト」を使って、ご自身の学習環境を改めて見直してみてください。その小さな一歩が、あなたの学びを大きく飛躍させるはずです。

【特別紹介】オンライン授業の復習に役立つAIツール「Notta」

オンライン授業の学習効率をさらに高めたい方へ、AI文字起こしサービス「Notta」を紹介します。

Nottaは、リアルタイムの会話や録音・録画した音声ファイルを、高精度なテキストに自動で変換してくれるツールです。オンライン授業において、以下のような活用法が考えられます。

授業内容を丸ごとテキスト化:オンデマンド型の授業動画をNottaに読み込ませることで、授業全体の文字起こしが作成できます。聞き逃した箇所を確認したり、特定のキーワードで内容を検索したりするのに非常に便利です。

ノート作成の手間を大幅に削減:リアルタイム授業を録音・録画しておけば、後からテキスト化してノートのベースとして活用できます。授業中は内容の理解に集中し、ノート作成はNottaに任せるという効率的な学習が可能です。

要約機能で効率的に復習:文字起こしされたテキストをAIが自動で要約してくれる機能もあります。長い授業の要点を短時間で把握し、テスト前の復習に役立てることができます。

ノートを取るのが苦手な方や、より効率的に復習したい方は、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

Nottaが選ばれる理由は?

① 日本語特化のAIで業界トップの文字起こし正確率が実現、複数言語の文字起こしと翻訳も完璧対応

② 驚いほどの認識速度で文字起こし作業効率化が実現、一時間の音声データがただの5分でテキスト化

③ 国内唯一のGM・Zoom・Teams・Webex連携できるAI会議アシスタント、事前の日程予約から会議を成功に導く

④ AI要約に内蔵されるAIテンプレートで会議の行動項目、意思決定やQ&Aなどを自動作成

(カスタム要約テンプレートでインタビューや営業相談など様々のシーンでの効率化を実現)

⑤ 一つのアカウントでWeb、APP、Chrome拡張機能が利用でき、データの同期と共有はカンタン